La Triste Historia de Juan Valentín: El Último de los Grandes Juan Valentín es una de las voces más potentes y queridas de…

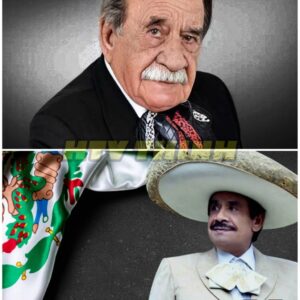

Fernando Casanova fue conocido como El Águila Negra, un héroe enmascarado que, con su imponente presencia y carisma, conquistó al público mexicano durante…

Lalo el Mimo: El legado de un hombre que vivió para hacer reír Lalo el Mimo, un nombre que ha sido sinónimo de…

Octavio Mesa: El Rey de la Parranda y su legado en la música antioqueña Octavio Mesa, conocido como “El Rey de la Parranda”,…

🌟💔 Rebeca de Alba habla por FIN sobre su relación con Ricky Martin: ¿La verdad detrás de la fachada?

Rebeca de Alba: La historia no contada de una vida de desafíos, amor y resiliencia Rebeca de Alba, una de las figuras más…

80 años del nacimiento de Nino Bravo: un ídolo inmortal Un beso y una flor, América, América, Noelia, Libre… seguro que simplemente con…

80 años del nacimiento de Nino Bravo: un ídolo inmortal Un beso y una flor, América, América, Noelia, Libre… seguro que simplemente con…

Eduardo Noriega: La vida de una leyenda del cine mexicano Eduardo Noriega es un nombre que resuena con fuerza dentro del cine mexicano.…

Mónica Garza: La historia no contada de la periodista que dejó todo por su salud y su paz Mónica Garza, reconocida periodista y…