Me llamo padre Marco Guisolfi, tengo 79 años.

He sido capellán del hospital San Gerardo de Monza durante más de 40 años.

He entrado en miles de habitaciones.

He administrado la unción de los enfermos a cientos de personas.

He sostenido manos temblorosas de ancianos que se aferraban a la vida.

He cerrado los ojos de niños que apenas habían comenzado a vivir.

He visto la muerte en todas sus formas.

La muerte violenta y súbita, la muerte lenta y dolorosa, la muerte esperada y la muerte que llega como un ladrón en la noche.

He visto morir a creyentes y a ateos, a santos y a pecadores, a quienes se van en paz y a quienes se van gritando de terror.

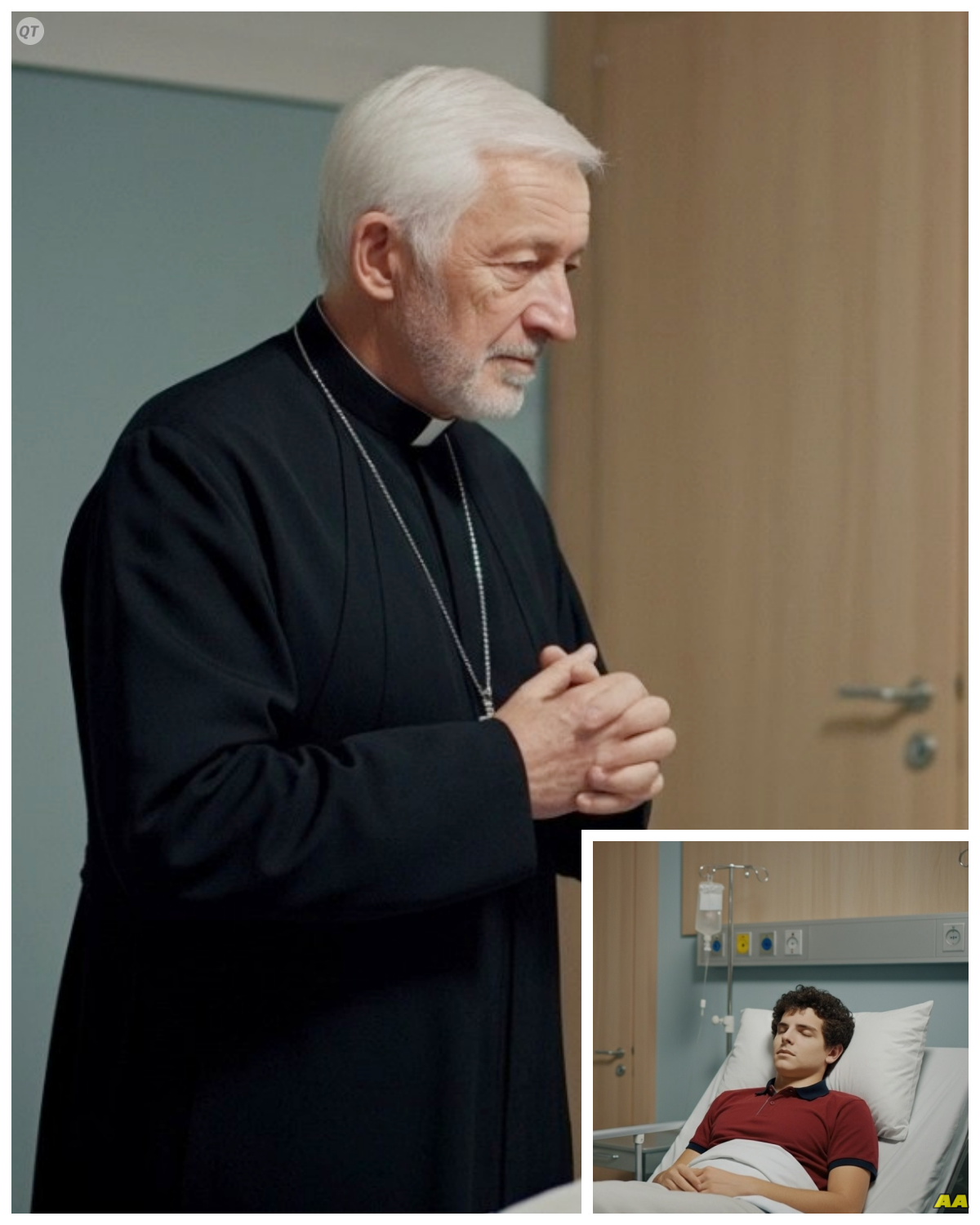

Pero aquella tarde de octubre de 2006, cuando entré en la habitación 312 del ala de oncología pediátrica, cuando vi a ese muchacho de 15 años tendido en la cama del hospital, conectado a máquinas que parpadeaban con luces verdes y rojas.

Cuando me acerqué para administrarle el sacramento de la unción de los enfermos, no sabía que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre mi comprensión de la santidad, del sufrimiento, de la muerte y de Dios mismo.

No sabía que ese adolescente que yacía en coma, con la piel pálida y los labios resecos, con el cuerpo devastado por una leucemia fulminante que lo había consumido en apenas 48 horas.

Era un santo.

No sabía que estaba ante uno de esos seres raros que caminan por la tierra tocando apenas el suelo, que viven con un pie en este mundo y otro en el cielo, que ven lo que el resto de nosotros no podemos ver y aman de una manera que el resto de nosotros no podemos amar.

No sabía que lo que estaba a punto de experimentar en esa habitación de hospital, con su olor a desinfectante y su luz fluorescente fría, con el zumbido constante de las máquinas y el silencio pesado del dolor, sería el encuentro más profundo con lo divino que había tenido en más de 50 años de sacerdocio.

Voy a contarles algo que he guardado en mi corazón durante todos estos años, no por secreto, sino por reverencia, porque hay experiencias tan sagradas que las palabras parecen profanarlas.

Hay momentos tan íntimos con Dios que compartirlos se siente como una traición.

Pero ahora, al final de mi propio camino, cuando puedo ver mi propia muerte acercándose en el horizonte, siento que debo hablar, que debo dar testimonio, que debo contar lo que vi, lo que sentí, lo que experimenté en los últimos minutos de la vida de Carlo Acutis.

Porque si me llevo este testimonio a la tumba, estaré robándole al mundo una prueba más de que Dios sigue vivo, de que los santos no son solo figuras del pasado, de que los milagros siguen sucediendo, de que el cielo está más cerca de lo que pensamos y de que a veces en los lugares más inesperados, en los momentos más oscuros, Dios decide mostrar su rostro.

Era el 11 de octubre de 2006, un miércoles.

Recuerdo que era un día gris, uno de esos días de otoño en Lombardía, donde el cielo se funde con la tierra en una masa uniforme de nubes bajas.

Había llovido por la mañana, una lluvia fina y persistente que dejaba las calles brillantes y el aire limpio.

Yo estaba en mi pequeña oficina en el hospital, una habitación estrecha en el segundo piso con una ventana que daba al estacionamiento, revisando la lista de pacientes que necesitaban visita pastoral.

El hospital San Gerardo es uno de los más grandes de la región.

Un complejo enorme de edificios conectados por pasillos interminables con más de 1000 camas, docenas de departamentos, miles de empleados.

Es un mundo en sí mismo, un mundo de dolor y esperanza, de enfermedad y sanación, de muerte y vida.

Yo había caminado esos pasillos durante décadas.

Conocía cada rincón, cada sala de espera, cada capilla, cada ascensor que funcionaba y cada ascensor que no.

Ser capellán de hospital no es como ser párroco de una iglesia.

No tienes una congregación estable.

No celebras bodas ni bautizos.

Tu ministerio es el sufrimiento.

Tu parroquia es el dolor.

Tus feligreces son personas en crisis en el momento más vulnerable de sus vidas, cuando las certezas se derrumban y las preguntas sin respuesta se vuelven insoportables.

He visto cosas en este hospital que me han hecho dudar de Dios.

He visto niños con cáncer, sus cuerpecitos frágiles devastados por la quimioterapia, sus padres destrozados preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? He visto accidentes horribles, cuerpos destrozados, vidas truncadas en un instante.

He visto enfermedades crueles que consumen lentamente, que roban la dignidad antes de robar la vida.

He visto tanto sufrimiento que a veces en la soledad de mi habitación por la noche me he preguntado si Dios realmente existe, si realmente le importa, si realmente está ahí.

Y sin embargo, también he visto milagros, no siempre del tipo que esperamos, no siempre curaciones físicas, pero milagros al fin.

He visto matrimonios rotos reconciliarse junto a la cama de un hijo moribundo.

He visto ateos de toda la vida pedir confesión en sus últimas horas.

He visto paz inexplicable en rostros que deberían estar contorsionados de dolor.

He visto amor tan puro, tan desinteresado, tan total, que solo puede venir de Dios.

Esa tarde, mientras revisaba mi lista, recibí una llamada de la enfermera jefe del ala de oncología pediátrica.

Su voz sonaba tensa, cargada de emoción contenida.

Padre Marco, necesitamos que venga.

Habitación 312, es urgente.

¿Qué sucede? Me preguntó.

Es un chico joven, 15 años, leucemia fulminante.

Llegó hace dos días.

Los médicos no le dan más de 24 horas.

La familia está pidiendo la unción de los enfermos.

Suspiré.

Otro niño, otro cáncer, otra familia destrozada, otra pregunta sin respuesta.

Tomé mi maletín con los santos óleos, la estola morada que uso para los sacramentos de sanación, mi pequeño crucifijo de plata y caminé hacia el ala de oncología pediátrica.

El ala de oncología pediátrica es el lugar más difícil del hospital.

Es donde van los niños con cáncer, donde las familias viven en un limbo de esperanza y desesperación, donde los pasillos están decorados con dibujos infantiles que intentan alegrar lo que no puede ser alegrado, donde las salas de espera están llenas de padres con ojeras profundas y miradas vacías, sosteniendo tazas de café frío que olvidaron beber.

He caminado por esos pasillos cientos de veces y nunca me acostumbro, nunca deja de dolerme porque los niños no deberían estar aquí.

Los niños deberían estar jugando, riendo, corriendo, viviendo.

No deberían estar conectados a máquinas calvos por la quimioterapia, pálidos por la enfermedad, luchando por cada respiración.

Llegué a la habitación 312.

La puerta estaba entreabierta.

Me detuve un momento antes de entrar.

Siempre lo hago.

Necesito ese momento de preparación, ese momento de oración silenciosa, ese momento de pedirle a Dios que me dé las palabras correctas, la presencia correcta, el amor correcto, porque nunca sé que voy a encontrar del otro lado de esa puerta.

Nunca sé qué necesitará esa familia y nunca me siento preparado.

Respiré profundo, toqué la puerta suavemente y entré.

La habitación era como todas las habitaciones de hospital, pequeña, funcional, despojada de todo lo innecesario, una cama en el centro rodeada de máquinas médicas, un monitor cardíaco que emitía un pitido constante, una bolsa de suero colgando de un soporte metálico, una ventana con cortinas a medio cerrar que dejaba entrar una luz grisácea del exterior, una silla de plástico en la esquina, un pequeño baño adjunto, nada más.

Pero lo que me golpeó al entrar no fue lo que vi, sino lo que sentí.

Había una atmósfera en esa habitación, una presencia, algo que no puedo describir con palabras porque no pertenece al reino de las palabras.

Era como si el aire mismo estuviera cargado, tenso, vivo, como si algo invisible, pero absolutamente real, llenara cada centímetro de ese espacio.

No era opresivo, no era oscuro, al contrario, era luminoso, pacífico, sagrado, como cuando entras a una catedral antigua y sientes que ese lugar ha sido santificado por siglos de oración, como cuando te arrodillas.

ante el santísimo y sientes que no estás solo.

Así era esa habitación, solo que más intenso, más concentrado, más real.

En la cama yacía un muchacho, Carlos, aunque todavía no sabía su nombre, estaba inconsciente, en coma.

Su rostro era joven, casi infantil, con esos rasgos suaves que todavía no han sido marcados por la vida adulta.

Tenía el cabello castaño un poco largo despeinado sobre la almohada, la piel pálida, casi translúcida, con ese tono amarillento que da la enfermedad hepática, los labios resecos, entreabiertos, los ojos cerrados con sombras oscuras debajo, estaba conectado a múltiples máquinas, cables y tubos salían de su cuerpo como tentáculos, un tubo de oxígeno en la nariz, una vía intravenosa en cada brazo, electrodos en el pecho conectados al monitor cardíaco, una sonda nasogástrica parecía tan frágil, tan vulnerable, tan pequeño en esa cama de hospital, pero había algo en su rostro, algo que me detuvo, una paz, una serenidad, no la paz de la inconsciencia, no la ausencia de expresión de quien está sedado, era otra cosa.

Era como si estuviera durmiendo tranquilamente, como si estuviera descansando, como si no hubiera dolor, no hubiera miedo, no hubiera angustia, solo paz.

Junto a la cama estaba su madre, Antonia, una mujer de unos 40 años, elegante incluso en su dolor, con el cabello recogido y los ojos enrojecidos de tanto llorar.

sostenía la mano de su hijo con ambas manos, acariciándola suavemente, como si ese contacto físico pudiera mantenerlo anclado a este mundo.

Su rostro era una máscara de sufrimiento contenido.

Ese sufrimiento de madre que ve morir a su hijo y no puede hacer nada.

ese sufrimiento que es el más profundo que puede experimentar un ser humano.

Al otro lado de la cama estaba el padre Andrea, un hombre alto, de complexión fuerte, con el rostro marcado por la falta de sueño y el dolor.

Tenía una mano sobre el hombro de su esposa y la otra sobre la frente de su hijo.

Sus labios se movían en oración silenciosa.

Podía ver que estaba luchando por mantener la compostura, por ser fuerte para su familia, pero que por dentro se estaba desmoronando.

Había otras personas en la habitación.

Una mujer que supuse era la abuela, un par de amigos de la familia, todos en silencio, todos con esa expresión de impotencia que tienen las personas cuando enfrentan algo que no pueden controlar, que no pueden arreglar, que no pueden cambiar.

Me acerqué lentamente.

Mis zapatos hacían un sonido suave sobre el linóleo del piso.

Todos se volvieron a mirarme y vi en sus ojos una mezcla de esperanza y desesperación.

Esperanza de que yo trajera algo, algún consuelo, alguna respuesta, desesperación, porque sabían que no hay respuestas para esto.

Buenos días, dije suavemente.

Soy el padre Marco, capellán del hospital.

Me llamaron para administrar la unción de los enfermos.

Antonia, la madre, se puso de pie, se acercó a mí y, sin decir palabra, me abrazó.

Simplemente me abrazó y comenzó a llorar.

No un llanto dramático, no soyosos desgarradores, solo lágrimas silenciosas que empaparon mi sotana.

Yo la sostuve, no dije nada porque no había nada que decir.

A veces el silencio es la única respuesta honesta.

Después de un momento se separó, se secó los ojos con un pañuelo arrugado que sacó del bolsillo y me miró con una intensidad que me atravesó.

Gracias por venir, padre.

Gracias por estar aquí.

Carlo, Carlo es especial.

Usted lo verá.

Usted lo sentirá.

No entendí completamente lo que quería decir en ese momento, pero asentí.

Me volví hacia el padre.

Andrea extendió su mano.

La estreché.

Su apretón era firme, desesperado, como si se estuviera aferrando a algo sólido en medio de un mar tormentoso.

¿Cuánto tiempo lleva así? pregunté suavemente.

Andrea miró a su hijo.

Su voz era ronca cuando habló.

Desde anoche los médicos dicen que es cuestión de horas, que sus órganos están fallando, que no hay nada más que hacer.

Hizo una pausa, tragó saliva con dificultad, pero él no tiene miedo, padre.

antes de entrar en coma nos dijo que no tuviéramos miedo, que sabía a dónde iba, que estaba listo.

Su voz se quebró en la última palabra.

Antonia volvió a su lado, tomó su mano, se sostuvieron el uno al otro.

Me acerqué a la cama, miré al muchacho Carlos, 15 años, toda una vida por delante.

Sueños sin cumplir, experiencias sin vivir, amores sin conocer.

todo arrebatado por una enfermedad cruel que no discrimina, que no tiene piedad, que no escucha súplicas.

Y sin embargo, mirando su rostro, no vi tragedia, vi paz.

Vi algo que no podía explicar, pero que era innegable.

Había una presencia en esa habitación y emanaba de él, de ese muchacho inconsciente, como si fuera un canal, como si algo divino fluyera a través de él.

Coloqué mi maletín sobre la mesita auxiliar.

Saqué mi estola morada.

La besé antes de ponérmela alrededor del cuello como manda la tradición.

Saqué el pequeño frasco de óleo de los enfermos, ese aceite bendecido por el obispo que usamos para el sacramento.

Saqué mi pequeño ritual, el libro que contiene las oraciones para la unción de los enfermos.

Me volví hacia la familia.

La unción de los enfermos es un sacramento de sanación.

Dije suavemente.

No siempre es sanación física, aunque a veces Dios obra milagros, pero siempre sanación espiritual es el toque de Cristo sobre el enfermo.

Es su presencia consoladora.

Es su promesa de que no estamos solos en el sufrimiento, de que él camina con nosotros incluso en el valle de sombra de muerte.

Hice una pausa.

Miré a cada uno de ellos.

¿Puedo preguntarle sobre Carl? Sobre su fe.

Antonia asintió, se secó los ojos nuevamente y comenzó a hablar.

Y mientras hablaba, su voz se transformó.

El dolor seguía allí, pero había algo más.

Orgullo, amor, asombro.

Carlo es Carl era es un chico especial, padre.

desde pequeño tuvo una devoción extraordinaria por la Eucaristía.

No sé de dónde vino.

Nosotros somos católicos, sí, pero no especialmente devotos.

Vamos a misa los domingos, celebramos las fiestas, pero nada extraordinario.

Pero Carlo, Carlo era diferente.

Hizo una pausa.

Una sonrisa triste cruzó su rostro.

Desde su primera comunión, a los 7 años pedía ir a misa todos los días.

Todos los días, padre, no porque nosotros lo obligáramos.

Él lo pedía.

Se levantaba temprano, se vestía y me decía, “Mamá, vamos a misa.

” Y yo, que apenas podía levantarme para preparar el desayuno, tenía que llevarlo.

Andrea continuó la historia y cuando comulgaba padre era como si el mundo desapareciera para él.

Se arrodillaba después de recibir la y permanecía así durante largos minutos, completamente inmóvil, completamente concentrado.

Los otros niños se distraían.

Miraban alrededor, jugaban con sus manos, pero Carlo no.

Carlos estaba en otro mundo.

Antonia asintió.

Solía decir que la Eucaristía era su autopista al cielo.

Esas eran sus palabras exactas.

mi autopista al cielo.

Decía que en la Eucaristía estaba todo, que si la gente realmente entendiera lo que es la Eucaristía, lo que significa, lo que contiene, las iglesias estarían llenas todo el tiempo, que no necesitaríamos nada más.

Me quedé en silencio absorbiendo sus palabras.

Un muchacho de 15 años con esa comprensión, con esa devoción era extraordinario, era raro, era santo.

Y cuando se enfermó, continuó Antonia, su voz temblando, cuando los médicos nos dijeron que era leucemia fulminante, que no había mucho que hacer, que era cuestión de días, Carlo no se desesperó, no preguntó por qué, no se enojó con Dios, simplemente dijo, “Ofrezco mi sufrimiento por el Papa y por la Iglesia.

” Las lágrimas corrían libremente por su rostro.

Ahora, 15 años, padre, 15 años.

y ya sabía cómo ofrecer su sufrimiento.

Ya entendía el valor redentor del dolor.

Ya había aprendido lo que a muchos de nosotros nos toma toda una vida aprender.

Andrea añadió con voz quebrada, ayer antes de entrar en coma, nos reunió a todos, a su madre, a mí, a sus hermanos, y nos dijo que no estuviéramos tristes, que iba a un lugar mejor, que nos vería desde allá, que seguiría cuidándonos.

Y luego pidió la comunión.

La recibió con los ojos cerrados, con las manos juntas, como siempre.

Y después de eso simplemente se durmió.

y no ha despertado desde entonces.

El silencio llenó la habitación.

Solo se escuchaba el pitido constante del monitor cardíaco, el zumbido suave de las máquinas, la respiración trabajosa de Carlo.

Me acerqué más a la cama, miré a ese muchacho y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo.

Sentí que estaba ante alguien santo, no santo en el sentido de perfecto, de sin pecado, de inalcanzable, santo en el sentido de completamente entregado a Dios, de transparente a lo divino, de canal de gracia.

Está bien, dije suavemente.

Vamos a comenzar.

Abrí mi pequeño ritual, busqué las oraciones para la unción de los enfermos e invité a todos a unirse en oración.

Hermanos, vamos a encomendar a nuestro hermano Carlo a la gracia y el poder de Cristo para que el Señor lo alivie y lo salve.

Comencé con las oraciones introductorias, palabras antiguas, palabras que se han pronunciado sobre millones de enfermos a lo largo de 2000 años.

Palabras que conectan este momento con todos los momentos de sufrimiento humano que han sido tocados por la gracia divina.

Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor, ten piedad de nosotros.

La familia respondía.

Sus voces eran suaves, quebradas por la emoción, pero firmes en la fe.

Y mientras orábamos, sentí que la atmósfera de la habitación cambiaba, se volvía más densa, más cargada, como si algo invisible estuviera descendiendo, como si el cielo estuviera acercándose a la tierra.

Continué con las lecturas.

Elegí el pasaje del evangelio de Marcos, donde Jesús sana a los enfermos, donde impone las manos sobre ellos y los sana, donde muestra que Dios no es indiferente al sufrimiento humano, que Dios se acerca, que Dios toca, que Dios sana.

Leí las palabras lentamente, dejando que penetraran.

Y mientras leía, miraba a Carlo y me pareció que su rostro se volvía más luminoso.

No físicamente, no había más luz en la habitación, pero había algo, una luminosidad interior, como si estuviera siendo iluminado desde adentro.

Terminé la lectura, cerré el libro y llegó el momento central del sacramento, el momento de la unción con el óleo sagrado.

Tomé el pequeño frasco de óleo, lo abrí.

El aroma del aceite de oliva mezclado con bálsamo llenó la habitación.

Es un olor antiguo, un olor que se ha usado en la liturgia cristiana desde los primeros siglos, un olor que significa consagración.

sanación, presencia divina.

Mojé mi pulgar en el óleo, me acerqué a Carlo y comencé con la primera unción en la frente.

Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo.

Traé una cruz en su frente con el óleo.

Mi pulgar se deslizó suavemente sobre su piel pálida y en el momento en que toqué su frente sentí algo, una descarga.

No eléctrica, no física, pero real, tan real como cualquier sensación física.

Era como si hubiera tocado algo vivo, como si hubiera tocado no solo carne y hueso, sino algo más, algo espiritual, algo sagrado.

Me detuve por un segundo sorprendido.

Miré a Carlo.

Su rostro permanecía sereno, inconsciente.

Pero había algo, una presencia, emanando de él, fluyendo a través de él.

Continué con la segunda unción en las manos.

Tomé su mano derecha, era pequeña, delgada, fría.

La sostuve con ternura, mojé nuevamente mi pulgar en el óleo y traé una cruz en su palma para que libre de todo pecado, te salve y te alivie.

Y nuevamente esa sensación, esa descarga, ese conocimiento inmediato de que algo más estaba sucediendo aquí, algo más allá del ritual, algo más allá del sacramento, algo que no podía explicar, pero que era innegable.

Hice lo mismo con su mano izquierda y mientras trazaba la cruz en su palma, mientras pronunciaba las palabras sagradas, sentí que mis propias manos comenzaban a temblar.

No de debilidad, no de nerviosismo, sino de asombro, de temor sagrado, de ese temor que no es miedo, sino reconocimiento de estar ante algo infinitamente más grande que uno mismo.

Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré, algo que cambió todo.

Mientras sostenía la mano de Carl, mientras terminaba de pronunciar las palabras de la unción, sentí que su mano se calentaba no gradualmente, súbitamente, como si una fuente de calor se hubiera encendido dentro de él.

No era fiebre, no era el calor de la enfermedad, era otra cosa.

Era un calor que irradiaba, que se extendía, que fluía desde su mano hacia la mía, desde mi mano hacia mi brazo, desde mi brazo hacia todo mi cuerpo.

Y con ese calor vino algo más, una paz, una paz tan profunda, tan completa, tan abrumadora, que mis rodillas casi se dieron.

Era como si todo el peso que había estado cargando durante años, todo el cansancio, toda la duda, toda la oscuridad, hubiera sido levantado de mis hombros en un instante.

Era como si alguien me hubiera abrazado, como si manos invisibles me sostuvieran, como si una voz sin palabras me dijera, “Está bien, estoy aquí.

” No estás solo.

Miré a Carlo y por un momento, solo por un momento, me pareció ver algo.

No con los ojos físicos, con los ojos del alma.

Vi luz, luz emanando de él, luz que lo rodeaba, luz que llenaba la habitación, luz que no era luz física, sino luz espiritual.

Luz revelaba no lo que las cosas parecen ser, sino lo que realmente son.

Y en esa luz vi a Cristo, no como una figura separada, no como alguien que estaba junto a Carlo, sino en Carlo, a través de Carlo, como si Carlos se hubiera vuelto transparente y Cristo brillara a través de él.

Como si en ese momento, en esa habitación de hospital, el cielo y la tierra se hubieran encontrado como si lo divino y lo humano se hubieran fundido.

No sé cuánto duró, segundos, quizás un minuto.

El tiempo se había vuelto irrelevante.

Pero cuando esa visión, esa experiencia, esa presencia comenzó a desvanecerse, me encontré con lágrimas corriendo por mi rostro.

Lágrimas que no sabía que estaba derramando, lágrimas de asombro, de gratitud, de reconocimiento.

Solté suavemente la mano de Carlo, la coloqué de vuelta sobre la cama y me quedé allí de pie, temblando, tratando de procesar lo que acababa de experimentar.

Miré a la familia y vi que ellos también lo habían sentido.

Antonia tenía las manos sobre el corazón.

Los ojos cerrados, el rostro transfigurado.

Andrea miraba a su hijo con una expresión de asombro mezclado con dolor.

La abuela estaba arrodillada con las manos juntas, los labios moviéndose en oración silenciosa.

Todos lo habíamos sentido.

Todos habíamos sido tocados por esa presencia.

No era mi imaginación, no era su gestión, era real, tan real como el suelo bajo nuestros pies.

Y entonces noté algo más, un aroma.

Un aroma que no estaba allí antes.

No era el olor del óleo, no era el olor del hospital, era algo diferente, algo que no puedo describir porque no se parece a nada que haya olido antes o después.

Era dulce, pero no empalagoso.

Era floral, pero no de ninguna flor específica.

Era penetrante, pero no abrumador.

Era el olor de la santidad, el olor del cielo, el olor de la presencia divina.

Miré alrededor de la habitación tratando de identificar la fuente, pero no había ninguna.

No había flores, no había perfume, no había nada que pudiera explicar ese aroma.

Y sin embargo, llenaba la habitación, impregnaba el aire, se pegaba a la ropa, a la piel, a los pulmones.

¿Lo huelen?, pregunté suavemente.

Antonia abrió los ojos, asintió con lágrimas corriendo por su rostro.

Sí, padre, lo vuelo.

Es es como el cielo.

Andrea también asintió.

Es el mismo olor que había en su habitación esta mañana.

Cuando entramos a despertarlo, antes de que entrara en coma, su habitación olía así.

No sabíamos de dónde venía, pero estaba allí.

La abuela habló por primera vez con voz temblorosa.

Es el olor de los santos, padre.

Mi abuela solía contarme que cuando los santos mueren hay un aroma, un perfume del cielo.

Yo nunca lo creí.

Pensé que eran solo historias, pero ahora, ahora lo estoy oliendo.

Me quedé en silencio absorbiendo sus palabras.

El olor de los santos, la fragancia de la santidad.

Había leído sobre esto en las vidas de los santos.

Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús.

Muchos santos en el momento de su muerte o después emanaban un aroma inexplicable, un perfume que no provenía de ninguna fuente natural, un signo de la presencia divina.

Pero nunca pensé que lo experimentaría yo mismo.

Nunca pensé que estaría en una habitación de hospital en Monza, en el siglo XXI, oliendo el perfume del cielo.

Continué con el sacramento.

Pronuncié las oraciones finales, las oraciones de intercesión, pidiendo por la sanación de Carlo.

No necesariamente sanación física, aunque eso también, sino sanación completa, sanación del cuerpo, del alma, del espíritu, sanación que solo Dios puede dar.

Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles, “La paz os dejo, mi paz os doy.

No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad.

” Hice la señal de la cruz sobre Carlo.

La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre.

Amén.

El sacramento había terminado, pero nadie se movió.

Todos permanecimos allí en esa habitación, envueltos en esa presencia, en ese aroma, en ese silencio sagrado que no es ausencia de sonido, sino plenitud de presencia.

Guardé lentamente mis cosas, el frasco de óleo, el ritual, la estola, pero mis manos temblaban.

Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de experimentar, porque en mis más de 40 años como capellán de hospital, en los cientos de unciones que había administrado, nunca había experimentado algo así.

Nunca había sentido esa presencia tan tangible, nunca había visto esa luz, nunca había olido ese aroma, nunca había sido tocado de esa manera.

Me acerqué a Antonia, tomé sus manos entre las mías.

Su hijo es un santo le dije suavemente.

No sé cómo lo sé, pero lo sé con una certeza que va más allá de cualquier duda.

Carlo es un santo.

Ella asintió.

Soyosando.

Lo sé, padre.

Siempre lo supe.

Desde que era pequeño había algo en él.

algo diferente, algo especial.

No era solo un buen chico, era era como si Dios brillara a través de él.

Me volví hacia Andrea.

Él me miró con ojos enrojecidos.

¿Qué hacemos ahora, padre? ¿Cómo dejamos ir a nuestro hijo? No hay una respuesta fácil para esa pregunta.

No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder un hijo.

Pero en ese momento, en esa habitación, con esa presencia todavía palpable, supe qué decir.

No lo están dejando ir.

Dije suavemente.

Lo están entregando.

Hay una diferencia.

Dejarlo ir implica pérdida.

Entregarlo implica confianza.

Están confiando a su hijo a los brazos de Dios.

Y esos brazos son más seguros, más amorosos, más tiernos que cualquier abrazo humano.

Hice una pausa y Carlo no se va realmente.

La muerte no es una separación definitiva, es solo un velo, un velo delgado que separa este mundo del siguiente.

Y los que mueren en Cristo, los que mueren en gracia, no se alejan de nosotros, se acercan porque están más cerca de Dios.

Y Dios está en todas partes.

Así que Carlo estará más cerca de ustedes después de su muerte que durante su vida.

Antonia me abrazó nuevamente y esta vez su abrazo no era solo de dolor, era también de gratitud, de paz, de aceptación.

Gracias, Padre.

Gracias por estar aquí.

Gracias por por ver a Carlo, por reconocerlo, por confirmar lo que nuestros corazones ya sabían.

Me quedé con ellos durante un rato más.

No hablamos mucho, solo estuvimos allí en esa habitación acompañando a Carlo en sus últimas horas, porque eso es lo que hacemos, acompañamos, estamos presentes, no tenemos respuestas mágicas, no podemos arreglar lo que está roto, pero podemos estar allí.

Y a veces eso es suficiente.

Mientras estaba sentado en la silla de plástico en la esquina de la habitación, mirando a ese muchacho inconsciente, pensaba en mi propia vida, en mis más de 50 años de sacerdocio, en todas las misas que había celebrado, en todos los sacramentos que había administrado, en todas las personas que había acompañado en sus momentos más oscuros.

Y me di cuenta de algo.

Me di cuenta de que había caído en la rutina, que había perdido el asombro, que había comenzado a ver mi ministerio como un trabajo, como una serie de tareas que cumplir, de obligaciones que satisfacer, que había olvidado por qué dije que sí al llamado de Dios hace tantas décadas.

Pero ese día en esa habitación con ese muchacho santo, Dios me recordó, me recordó que esto no es un trabajo, es un privilegio, es un honor, es una gracia ser testigo de los momentos más sagrados de la vida humana, estar presente cuando el cielo toca la tierra, ser canal de la gracia divina.

Y me di cuenta de que Carlo en su muerte me estaba dando un regalo, me estaba devolviendo mi vocación, me estaba recordando quién soy y por qué estoy aquí.

me estaba mostrando que Dios sigue vivo, que los milagros siguen sucediendo, que la santidad sigue siendo posible, incluso en este mundo moderno, cínico, secularizado.

Las horas pasaron, la tarde se convirtió en noche, las luces del hospital se encendieron, el personal médico entraba y salía, revisando las máquinas, ajustando las dosis, tomando notas en sus tabletas.

Pero todos lo sentían.

Todos notaban que esa habitación era diferente, que había algo allí, algo que no podían medir con sus instrumentos, algo que no podían explicar con su ciencia.

Pero algo real.

Una enfermera joven entró para revisar los signos vitales de Carlo.

Era nueva, no la había visto antes.

Hizo su trabajo eficientemente, profesionalmente, pero cuando terminó se quedó allí mirando a Carlo y vi lágrimas en sus ojos.

Se volvió hacia mí.

Padre, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto.

¿Usted cree en los ángeles? La pregunta me sorprendió.

Sí, creo en los ángeles.

Ella asintió como si eso confirmara algo.

Porque yo yo siento que hay ángeles en esta habitación.

Sé que suena loco.

Soy enfermera, soy científica.

No debería creer en estas cosas, pero lo siento tan claramente como siento el suelo bajo mis pies.

Hay ángeles aquí.

No suena loco”, le dije suavemente.

Yo también lo siento.

Ella se secó los ojos, me dio una sonrisa triste y salió de la habitación.

Pero tenía razón, había ángeles allí.

No los veía, no los escuchaba, pero los sentía.

esa presencia múltiple, esa sensación de estar rodeados, de estar acompañados, de estar protegidos, como si huestes celestiales hubieran descendido para escoltar a Carlo en su viaje final.

Alrededor de las 11 de la noche, algo cambió.

El monitor cardíaco comenzó a emitir un pitido diferente, más lento, más irregular.

Los médicos entraron rápidamente, revisaron las máquinas, revisaron a Carlo y luego se volvieron hacia los padres con esa expresión que todos los médicos tienen cuando no hay nada más que hacer.

Es cuestión de minutos, dijo el médico jefe suavemente.

Su corazón está fallando.

¿Quieren que hagamos algo? Reanimación.

Andrea miró a Antonia.

Antonia miró a Carlo y luego ambos negaron con la cabeza.

No dijo Andrea con voz firme.

No queremos prolongar su sufrimiento.

Queremos dejarlo ir en paz.

El médico asintió, tocó el hombro de Andrea en un gesto de solidaridad y salió de la habitación con su equipo, dejándonos solos.

La familia se reunió alrededor de la cama.

Antonia a un lado sosteniendo la mano de Carlo.

Andrea al otro lado con una mano sobre su cabeza.

La abuela a los pies de la cama rezando el rosario.

Los amigos formando un círculo alrededor y yo de pie junto a la cabecera con mi estola todavía puesta, preparado para acompañar a Carlo en su paso final.

Comencé a rezar las oraciones para los moribundos.

Oraciones antiguas, oraciones que se han rezado sobre millones de personas en sus últimos momentos.

Oraciones que son como un puente entre este mundo y el siguiente.

Vete, alma cristiana de este mundo, en el nombre de Dios Padre todopoderoso, que te creó en el nombre de Jesucristo, hijo de Dios vivo, que padeció por ti, en el nombre del Espíritu Santo que fue derramado sobre ti.

Mi voz llenaba la habitación firme, segura, llena de fe, porque en ese momento no había duda, no había miedo, solo certeza.

Certeza de que Carlos no iba hacia la oscuridad, sino hacia la luz.

No hacia la muerte, sino hacia la vida, no hacia el fin, sino hacia el comienzo.

Que hoy tengas tu morada en la paz y tu habitación en la Jerusalén celestial.

El pitido del monitor cardíaco se hacía más lento, más espaciado.

El pecho de Carlos subía y bajaba con menos frecuencia.

Su respiración se volvía más superficial, pero su rostro su rostro permanecía en paz.

Más que en paz.

Había una sonrisa apenas perceptible, pero estaba allí como si estuviera viendo algo hermoso, como si estuviera siendo recibido, como si estuviera llegando a casa.

Antonia se inclinó sobre él, besó su frente, susurró en su oído, “Te amo, Carlo, te amo tanto.

Gracias por ser mi hijo.

Gracias por enseñarme a amar a Dios.

Gracias por mostrarme lo que es la santidad.

Ve con Jesús, mi amor.

Ve con María.

Ellos te están esperando y nosotros nosotros estaremos bien porque sabemos que nos estás esperando, que nos veremos de nuevo, que esto no es un adiós, sino un hasta luego.

Andrea también se inclinó.

Su voz era apenas un susurro.

Hijo mío, mi hijo hermoso, estoy tan orgulloso de ti, tan orgulloso del hombre que te estabas convirtiendo, tan orgulloso de tu fe, de tu amor, de tu pureza.

Cuídanos desde el cielo, intercede por nosotros y espéranos.

Porque un día, cuando sea nuestro turno, queremos verte de nuevo, queremos abrazarte de nuevo, queremos estar juntos de nuevo para siempre.

El monitor cardíaco emitió un pitido largo.

Continúo.

La línea en la pantalla se volvió plana.

Carlos había partido, pero en ese momento algo extraordinario sucedió, algo que todos los presentes experimentamos, algo que ninguno de nosotros olvidaría jamás.

La habitación se llenó de luz, no luz física.

Las lámparas no se volvieron más brillantes.

No hubo un flash, no hubo nada que una cámara pudiera capturar, pero había luz, luz espiritual, luz que no iluminaba las cosas, sino que revelaba su verdadera naturaleza.

Y en esa luz sentimos una presencia, no la presencia que había estado allí durante todo el día.

Esa presencia que emanaba de Carlo, esta era diferente, esta era más grande, más poderosa, más abrumadora.

Era Cristo mismo viniendo a recibir a su siervo fiel, viniendo a llevar a casa a su hijo amado, viniendo a cumplir su promesa.

Donde yo esté, allí estará también mi servidor.

No lo vimos con los ojos físicos, pero lo supimos.

Con una certeza que trascendía los sentidos, con un conocimiento que era más profundo que cualquier evidencia empírica.

Cristo estaba allí en esa habitación, en ese momento recibiendo a Carlo y sentimos algo más.

Sentimos alegría, no nuestra alegría, la alegría de Carlo, la alegría de quien finalmente llega a casa después de un largo viaje, la alegría de quien finalmente ve cara a cara a aquel que había amado desde lejos.

La alegría de quien finalmente abraza a aquel que había recibido en la Eucaristía tantas veces.

Antonia cayó de rodillas.

No de dolor, de asombro, de reconocimiento.

Está con él.

Susurró, está con Jesús.

Puedo sentirlo.

Está feliz.

Está en casa.

Andrea también cayó de rodillas y por primera vez desde que había entrado en esa habitación lo vi sonreír.

Una sonrisa atravesada por lágrimas, una sonrisa de dolor y alegría mezclados.

“Sí”, dijo.

“Sí, está en casa.

Todos permanecimos allí arrodillados, de pie, abrazados, llorando y sonriendo simultáneamente, porque habíamos sido testigos de algo sagrado.

Habíamos visto, no con los ojos, sino con el corazón, el momento en que un alma cruza el velo, el momento en que la muerte se transforma en vida, el momento en que el sufrimiento se transforma en gloria.

Y ese aroma, ese perfume inexplicable que había llenado la habitación durante todo el día, se intensificó, se volvió más dulce, más penetrante, más real, como si el cielo mismo se hubiera abierto y su fragancia se hubiera derramado sobre nosotros.

Me quedé con la familia durante horas después.

Los médicos vinieron a certificar la muerte.

Las enfermeras vinieron a preparar el cuerpo.

Los procedimientos administrativos se llevaron a cabo, pero todo eso parecía irrelevante, secundario, porque lo importante ya había sucedido.

Carlos había llegado a casa y nosotros habíamos sido testigos.

Antes de irme, Antonia me tomó de las manos.

Padre, lo que sucedió aquí hoy, lo que usted experimentó, por favor, no lo olvide.

Por favor, cuéntelo.

Porque el mundo necesita saber que Dios sigue vivo, que los santos siguen caminando entre nosotros, que el cielo está cerca, que la muerte no es el fin.

Se lo prometo, le dije, no lo olvidaré.

Y cuando sea el momento correcto, lo contaré.

Salí de esa habitación transformado.

No era el mismo hombre que había entrado horas antes.

Algo había cambiado en mí.

Algo fundamental, algo permanente.

Caminé por los pasillos del hospital en la madrugada.

Todo estaba en silencio, solo el zumbido de las máquinas, el sonido ocasional de una alarma, los pasos suaves de las enfermeras en el turno de noche.

Pero yo caminaba en una nube, envuelto todavía en esa presencia, impregnado todavía de ese aroma, iluminado todavía por esa luz.

Llegué a la pequeña capilla del hospital, entré, me arrodillé ante el sagrario y por primera vez en años lloré.

Lloré como un niño.

Lloré de gratitud.

Lloré de asombro.

Lloré de alegría.

Lloré de dolor por todos los años que había pasado en la rutina, en la tibieza, en la ausencia de asombro.

Y le agradecí a Dios, le agradecí por Carlo, por ese muchacho santo que en su muerte me había devuelto mi vocación, que me había recordado por qué estoy aquí, que me había mostrado que todo es real, que la Eucaristía es real, que la presencia de Cristo es real, que los santos son reales, que el cielo es real.

Los días siguientes fueron extraños.

Volví a mi rutina, volví a visitar pacientes, volví a administrar sacramentos, pero todo era diferente.

Cada habitación de hospital se había vuelto un lugar sagrado.

Cada enfermo se había vuelto Cristo sufriente.

Cada sacramento se había vuelto un encuentro con lo divino.

y no podía dejar de pensar en Carlo, en su rostro en paz, en esa luz que emanaba de él, en ese aroma que llenaba la habitación, en esa presencia que todos habíamos sentido.

En ese momento final, cuando Cristo vino a recibirlo, fui al funeral.

La iglesia estaba llena, cientos de personas, jóvenes principalmente, amigos de Carlo, compañeros de clase, gente que había conocido su testimonio.

Y todos contaban historias, historias de cómo Carlos los había inspirado, cómo los había acercado a Dios, cómo les había mostrado que la fe no es algo aburrido o anticuado, sino algo vivo, relevante, transformador.

Y entendí que Carlo en sus breves 15 años había hecho más por el reino de Dios que muchos de nosotros en toda una vida, porque había vivido con intensidad.

con autenticidad, con amor total.

No había desperdiciado ni un día, no había vivido a medias, había dado todo y Dios había multiplicado ese todo de maneras que apenas estamos comenzando a comprender.

Los años han pasado muchos años.

Carlo fue beatificado en 2020.

Su causa de canonización avanza.

Su tumba en Asís se ha convertido en lugar de peregrinación.

Miles de personas van cada año a orar ante sus restos, a pedir su intercesión, a inspirarse en su ejemplo.

Y los milagros siguen sucediendo.

solo los milagros físicos que la Iglesia investiga para la canonización, sino los milagros silenciosos, los milagros del corazón, conversiones, vocaciones, sanaciones espirituales, familias reconciliadas, fe renovada, esperanza restaurada, porque eso es lo que hacen los santos, no solo cuando están vivos, sino especialmente después de su muerte, interceden, acompañan, inspiran, nos recuerdan que el cielo es real, que Dios es real, que vale la pena vivir para algo más grande que nosotros mismos.

Yo tengo 79 años ahora.

Mi propio final se acerca.

Puedo sentirlo.

El cansancio en los huesos, la falta de aire al subir escaleras, los pequeños achaques que anuncian que el cuerpo está llegando al final de su camino.

Pero no tengo miedo porque he visto he visto lo que sucede cuando un santo muere.

He visto cómo Cristo viene a recibir a sus amados.

He visto como la muerte se transforma en vida.

He visto como el sufrimiento se transforma en gloria y sé que cuando llegue mi momento, cuando sea mi turno de cruzar ese velo, Carlo estará allí junto con todos los santos, junto con María, junto con Cristo, esperándome, recibiéndome, dándome la bienvenida a casa.

A veces, cuando estoy solo en la capilla del hospital, cuando me arrodillo ante el sagrario en la quietud de la madrugada, puedo cerrar los ojos y regresar a ese momento, a esa habitación, a esa presencia, a ese aroma, a esa luz.

Y es como si nunca me hubiera ido, como si ese momento estuviera suspendido en la eternidad, siempre presente, siempre accesible.

Y le pido a Carlo que interceda por mí, que me ayude a vivir mis últimos años con la misma intensidad con que él vivió sus 15 años.

Que me ayude a no desperdiciar ni un día, que me ayude a amar con amor total.

que me ayude a ser santo, porque eso es lo que todos estamos llamados a ser santos.

No en el sentido de perfectos, no en el sentido de sin pecado, sino en el sentido de completamente entregados a Dios, de transparentes a lo divino, de canales de gracia.

Carlo lo entendió a los 15 años, a mí me tomó 79.

Pero finalmente lo entendí y ahora en el tiempo que me queda, quiero vivir esa verdad, quiero ser ese canal, quiero ser esa transparencia.

Si esta historia ha tocado tu corazón, si algo en ti ha resonado con estas palabras, te pido que la compartas.

No por mí, no por Carlo, sino por todos aquellos que necesitan escuchar que Dios sigue vivo, que los santos siguen caminando entre nosotros, que el cielo está cerca, que la muerte no es el fin, sino el comienzo.

Y si sientes que tu propia fe necesita renovación, si sientes que has caído en la rutina, si sientes que has olvidado por qué creíste alguna vez, entonces escribe en los comentarios estas palabras sencillas pero poderosas.

Carlos, aumenta mi fe porque él entendió algo que muchos de nosotros olvidamos, que la vida no se mide en años, sino en amor.

Que no importa cuánto tiempo vivamos, sino cómo vivimos.

que cada día es un regalo, que cada momento es una oportunidad para encontrar a Dios, que cada persona que conocemos es Cristo disfrazado y entendió que la Eucaristía es el centro de todo, que en ese pequeño pedazo de pan está contenido todo el amor de Dios, que en ese momento de comunión el cielo toca la tierra.

que si realmente entendiéramos lo que es la Eucaristía, nuestras vidas serían completamente diferentes.

Carlos solía decir que la Eucaristía era su autopista al cielo y tenía razón, porque la Eucaristía no es solo un sacramento, es un encuentro, es una transformación, es una anticipación de la vida eterna.

Es el cielo descendiendo a la tierra.

Es Cristo dándose completamente, sin reservas, sin condiciones, sin límites.

Y cuando finalmente llegamos al cielo, cuando cruzamos ese velo, cuando vemos a Cristo cara a cara, descubrimos que ya lo conocíamos, porque lo habíamos estado recibiendo en la Eucaristía toda nuestra vida.

Lo habíamos estado abrazando, lo habíamos estado comiendo, lo habíamos estado llevando dentro de nosotros.

Esa es la locura del amor de Dios, que no se contenta con estar cerca, quiere estar dentro, quiere fundirse con nosotros, quiere que seamos uno con él.

Y la Eucaristía es el medio, es el canal, es el sacramento de la unión más íntima posible entre Dios y el ser humano.

Carlo lo entendió y vivió esa verdad y murió en esa verdad y ahora vive eternamente en esa verdad.

Y nosotros, los que quedamos, los que todavía caminamos por este valle de lágrimas, tenemos su ejemplo, tenemos su intercesión, tenemos su testimonio para recordarnos que es posible, que la santidad es posible, que el amor total es posible, que la entrega completa es posible.

No importa nuestra edad, no importa nuestras circunstancias, no importa nuestro pasado, cada día es una nueva oportunidad, cada momento es una nueva gracia, cada respiración es un nuevo regalo.

Y Dios está esperando, esperando que abramos nuestros corazones, esperando que digamos sí, esperando que nos entreguemos, no porque nos necesite, sino porque nos ama.

Y el amor siempre espera, el amor siempre invita, el amor nunca fuerza.

Esa tarde, en la habitación 312, mientras administraba la unción de los enfermos a Carlo a Acutis, aprendí algo que cambió mi vida.

Aprendí que los milagros no siempre son espectaculares, a veces son silenciosos, a veces son sutiles, a veces son tan íntimos que solo los que están presentes pueden percibirlos.

Aprendí que la santidad no es inalcanzable.

No es solo para místicos en monasterios mártires en arenas romanas.

Es para adolescentes con computadoras.

Es para madres cansadas.

Es para trabajadores ordinarios, es para todos nosotros.

Aprendí que Dios no ha terminado de hablar, que el cielo no está sellado, que los milagros siguen sucediendo, que los santos siguen naciendo, que la gracia sigue fluyendo.

Y aprendí que la muerte no es el enemigo, no es el fin, no es la oscuridad, es el paso, es la puerta, es el nacimiento a la vida verdadera.

Es el momento en que finalmente vemos lo que siempre hemos creído.

Es el momento en que la fe se convierte en visión.

Es el momento en que la esperanza se convierte en realidad.

Es el momento en que el amor se convierte en eternidad.

Carlos no murió.

Carlos nació.

Nació a la vida eterna.

Nació a la visión beatífica, nació a la comunión perfecta con Dios.

Y desde allá, desde ese lugar de luz y amor, sigue acompañándonos, sigue intercediendo, sigue inspirando.

Y un día, cuando sea nuestro turno, cuando crucemos ese velo, lo veremos.

Veremos su sonrisa, escucharemos su voz, sentiremos su abrazo y entenderemos que todo valió la pena, que cada lágrima tenía sentido, que cada sufrimiento tenía propósito, que cada momento de fe, por pequeño que fuera, estaba construyendo algo eterno.

Soy el padre Marcon y Solfin.

Tengo 79 años y este es mi testimonio.

No te pido que me creas.

Solo te pido que mantengas tu corazón abierto porque Dios sigue buscando maneras de recordarnos que está vivo, que está cerca, que está esperando y a veces, solo a veces en una habitación de hospital en Monza, en los últimos minutos de la vida de un joven santo, decide correr el velo por un instante y dejarnos ver.

Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser lo mismo, nunca, porque hemos visto, hemos sentido, hemos conocido.

Y los que han visto no pueden olvidar, los que han sentido no pueden negar, los que han conocido no pueden volver atrás.

Carlo Acutis vivió 15 años, pero en esos 15 años amó más que muchos en 80.

Creyó más que muchos en toda una vida.

Se entregó más que muchos que se llaman cristianos y ahora desde el cielo sigue amando, sigue creyendo por nosotros.

Cuando nuestra fe flaquea, sigue entregándose, intercediendo, acompañando.

Él es la prueba de que la santidad es posible, de que el cielo es real, de que Dios está vivo, de que el amor vence a la muerte.

Y su mensaje es simple, tan simple que un niño puede entenderlo, tan profundo que toda una vida no basta para vivirlo completamente.

La Eucaristía es tu autopista al cielo.

No la descuides, no la tomes por sentado, no la recibas distraídamente, porque en ese momento, en ese pequeño pedazo de pan, está todo.

Está Cristo, está el cielo, está la vida eterna, está todo el amor de Dios concentrado en un instante.

Y si vives desde esa verdad, si haces de la Eucaristía el centro de tu vida, si permites que Cristo te transforme cada vez que lo recibes, entonces tu vida será diferente, será luminosa, será fructífera, será santa.

No importa cuántos años vivas, importa cómo vives, importa a quién amas, importa a quién sirves, importa si dices sí a Dios cada día, cada momento, cada respiración.

Eso es lo que Carlo hizo y eso es lo que nos invita a hacer, no desde la superioridad, no desde la perfección, sino desde la amistad, desde la cercanía, desde el amor de hermano mayor que quiere que sus hermanos menores también lleguen a casa.

Así que te invito, te invito a conocer a Carlo, a leer su historia, a inspirarte en su ejemplo, a pedir su intercesión, a escribir en los comentarios, “Carlo, aumenta mi fe porque él puede, porque él quiere, porque esa es su misión ahora.

aumentar nuestra fe, acercarnos a la Eucaristía, mostrarnos que la santidad es posible, recordarnos que el cielo está cerca.

Y te invito a compartir esta historia, a suscribirte a este canal, no por nosotros, sino por todos los que necesitan escuchar este mensaje, por todos los que han perdido la fe, por todos los que dudan, por todos los que sufren, por todos los que necesitan esperanza.

Porque esta no es solo la historia de Carlos, es la historia de todos nosotros.

Es la historia de cómo Dios nos ama, de cómo nos busca, de cómo nos espera, de cómo nunca se rinde con nosotros.

Es la historia de la gracia, de la misericordia, del amor que no tiene límites, del amor que vence a la muerte, del amor que transforma el sufrimiento en gloria, del amor que hace nuevas todas las cosas.

Y esa historia continúa en ti, en mí, en cada persona que dice sí a Dios, en cada corazón que se abre, en cada vida que se entrega.

La historia de Carlo no terminó el 12 de octubre de 2006, apenas comenzó.

Porque los santos no mueren, solo cambian de misión.

Y su misión ahora es más grande que nunca.

Así que cuando te sientas solo, recuerda que Carlos está contigo.

Cuando tu fe flaquee, pídele que la aumente.

Cuando el camino sea difícil, pídele que te acompañe.

Cuando dudes de que la santidad sea posible, mira su ejemplo.

Porque si él pudo, tú puedes.

Si él lo hizo, tú puedes hacerlo.

Si él llegó, tú puedes llegar.

El cielo no está reservado para unos pocos elegidos.

está abierto para todos.

Cristo murió por todos.

La gracia está disponible para todos.

La santidad es posible para todos.

Solo necesitas decir sí.

Solo necesitas abrir tu corazón.

Solo necesitas dejarte amar.

Porque ese es el secreto que Carlos entendió antes de morir, que todo comienza con el amor y termina en el amor.

Que no hay sufrimiento inútil cuando se ofrece.

ni lágrima perdida cuando se entrega a Dios.

Recuerdo que unos días después del funeral volví a la habitación 312.

Estaba vacía, las sábanas limpias, la cama perfectamente tendida, ningún rastro del muchacho que había estado allí.

Pero mientras me quedaba de pie en el umbral, respirando el silencio, me llegó otra vez ese perfume, el mismo aroma dulce e inconfundible del día de su partida.

Y supe que no era imaginación, que Carlos seguía allí de algún modo, que su presencia no se había ido, sino que había llenado aquel lugar para siempre.

Me arrodillé junto a la cama vacía y recé.

No pedí nada.

Solo di gracias.

Y mientras oraba, escuché en lo profundo de mi alma una voz suave, joven, alegre, no con mis oídos, sino con el corazón.

Padre, no esté triste, aquí todo es luz.

Dígales que no tengan miedo, que la vida es hermosa cuando se vive con Dios en el centro.

Dígales que nos veremos pronto.

Abrí los ojos con lágrimas cayendo por mis mejillas.

sabía que había sido él, que Carlo, incluso desde el cielo, seguía evangelizando, consolando, tocando corazones.

Desde entonces, cada vez que entro en una habitación de hospital, me detengo un segundo en la puerta, igual que aquel día, y rezo en silencio.

Señor, que vea tu rostro en este enfermo, como lo vi en Carlo.

Y muchas veces en medio del dolor humano, en medio del olor a desinfectante y del pitido de las máquinas, percibo otra vez ese leve perfume, ese mismo aroma celestial que me recuerda que la muerte no es el fin, sino el principio.

Ahora, al final de mi vida, entiendo que Carlo no solo fue un muchacho santo, fue un mensajero, un recordatorio viviente de que la santidad sigue floreciendo incluso en los pasillos fríos de un hospital moderno, de que Cristo sigue caminando entre nosotros, disfrazado de enfermo, de niño, de fe pura.

Y cuando llegue mi hora, cuando mi propia respiración comience a apagarse, no temeré.

Cerraré los ojos y sé que lo veré.

A ese muchacho de cabello castaño y sonrisa luminosa extendiendo la mano hacia mí, diciéndome con voz tranquila, “Padre Marco, bienvenido a casa.

Entonces comprenderé plenamente lo que él ya sabía, que la Eucaristía es verdaderamente el cielo en la tierra y que el cielo no está lejos, está aquí en cada corazón que ama, que perdona, que se entrega.

Hasta ese día seguiré contando su historia, porque en un mundo que ha olvidado creer, necesitamos recordar que aún existen almas puras, que los milagros no son del pasado, que Carlo Acutis vive.

Vive en cada clic que acerca una persona a Dios.

Vive en cada joven que se confiesa.

Vive en cada eucaristía.

Y cuando alguien me pregunta si realmente creo en los milagros, sonrío y respondo, “Sí.

Los he visto.