A mediados de enero de 2026, el Palacio de la Zarzuela se llenó de un silencio profundo y cargado de memorias.

No era un silencio vacío, sino uno que resonaba con las notas de piano que ya no sonaban, con las conversaciones en griego susurradas en los pasillos y con la presencia etérea de una mujer que durante décadas fue la sombra luminosa de la monarquía española.

Irene de Grecia, la princesa que eligió ser invisible, la hermana fiel, la confidente eterna, cerró los ojos para siempre a los 83 años, llevándose consigo los secretos de una dinastía errante y el testimonio vivo de una lealtad inquebrantable.

Su partida marcó el fin definitivo de una era de exilios, esplendores perdidos y una hermandad que desafió al tiempo y a la historia.

Irene nació el 11 de mayo de 1942 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, bajo el cielo inmenso y ajeno de un continente lejano.

Europa se desangraba en la Segunda Guerra Mundial y la familia real griega, expulsada por las fuerzas del Eje, vivía la amargura del destierro.

Su padre, el futuro rey Pablo I, y su madre, la reina Federica, esperaban en el exilio el momento de regresar a un trono incierto.

Irene llegó al mundo como la tercera hija, una niña que desde su primer aliento respiró el aire de la provisionalidad.

Su padrino no fue un monarca europeo, sino el general Jan Smuts, primer ministro sudafricano, un detalle que ya anunciaba su destino atípico: una princesa ciudadana del mundo antes que alteza real.

Aquellos primeros años africanos, entre la naturaleza salvaje y la austeridad del exilio, sembraron en ella una semilla de libertad y desapego material que florecería décadas más tarde.

Regresó a Grecia en 1946, a los cuatro años, cuando el país aún estaba devastado por la ocupación nazi y sumido en una brutal guerra civil.

La familia se instaló en el palacio de Tatoi, una residencia rodeada de bosques a las afueras de Atenas que se convirtió en el verdadero paraíso de su infancia.

Allí, lejos del protocolo asfixiante de la corte, Irene, Sofía y Constantino forjaron una alianza indestructible.

Eran los tres mosqueteros, un bloque unido frente a un destino que les exigía perfección y servicio permanente.

Irene, la menor, creció observando.

Mientras Sofía era educada para ser la consorte perfecta y Constantino para llevar la corona, ella disfrutaba de un margen ligeramente mayor, aunque siempre bajo la disciplina prusiana de su madre.

La reina Federica, mujer de carácter férreo y opiniones contundentes, moldeó a sus hijos con amor feroz y exigencia absoluta.

Irene aprendió pronto que ser princesa no era un privilegio, sino un oficio duro.

Sin embargo, en los jardines de Tatoi y en los veranos de Corfú descubrió que su mundo interior era más vasto que los salones de baile.

Tímida, observadora y sensible, encontró en el piano a su confidente más leal.

No era un pasatiempo superficial.

Irene tenía un talento real, crudo y brillante.

Pasaba horas frente a las teclas, disciplinando dedos y espíritu, hallando en las partituras de Bach y Beethoven el orden y la belleza que a veces faltaban en la turbulenta política griega.

Debutó como concertista, algo inaudito para una princesa de su época, y recibió elogios de la crítica.

Gina Bachauer, la famosa pianista griega, fue su mentora y pulió ese diamante en bruto.

Por un momento pareció que su destino podría desligarse de las obligaciones dinásticas para abrazar el arte, pero el deber siempre llamaba a la puerta.

Acompañaba a sus padres en viajes oficiales, aprendiendo diplomacia silenciosa.

Era la hija obediente, la que nunca daba escándalo, la que sonreía en segundo plano.

Bajo esa apariencia dócil latía un espíritu inquieto.

Se interesó por la arqueología, pasión que compartió con Sofía, y juntas escribieron un libro sobre cerámica griega antigua.

Aquellas excavaciones bajo el sol mediterráneo eran momentos de felicidad pura, donde podía mancharse las manos de tierra y olvidar el peso de su apellido.

La tragedia golpeó en 1964.

El rey Pablo I falleció tras una rápida enfermedad cuando Irene tenía 21 años.

La muerte de su padre le arrebató al referente moral y sacudió los cimientos de su existencia.

Constantino, de 23 años, ascendió al trono en un momento político delicado.

Irene y su madre se convirtieron en los apoyos fundamentales del joven rey.

Poco antes, Sofía se había casado con Juan Carlos de España, la primera gran separación del trío inseparable.

Irene quedó sola en Atenas como hija soltera, al cuidado de una madre que se volcó en política y misticismo.

En 1967 llegó el golpe definitivo.

La dictadura de los coroneles derrocó al rey.

Irene, su madre, Constantino y Ana María vivieron horas de angustia, incomunicados y temiendo por sus vidas.

Tras un intento fallido de contragolpe, huyeron en un avión militar con poco combustible, volando bajo para evitar radares.

Irene miró por la ventanilla cómo las luces de Atenas se desvanecían, sin saber que pasarían décadas antes de volver a pisar su tierra.

El exilio en Roma fue amargo.

Ya no eran una familia real en espera, sino refugiados políticos con recursos limitados.

Vivieron de la generosidad de parientes y de la venta de joyas.

Irene nunca se quejó; al contrario, pareció liberada del protocolo.

En esa caída en desgracia aprendió humildad brutal.

Mientras su madre se interesaba por filosofías orientales, Irene la siguió.

Estudiaron textos sánscritos, meditación y cuestionaron la realidad.

A finales de los sesenta tomaron una decisión radical: mudarse a la India.

Se instalaron en Madrás (hoy Chennai) en una casa sencilla, sin lujos, soportando calor húmedo y mezclándose con la población local.

Para la alta sociedad europea era una excentricidad; para Irene, los años más felices y reveladores.

Profundizó en el Advaita Vedanta con el profesor Mahadevan, aprendiendo que todos somos uno, que el sufrimiento nace del apego y que la paz interior es el único tesoro inalienable.

Se hizo vegetariana, adoptó hábitos simples y se despojó de pretensiones.

Dejó de ser alteza real para convertirse en una buscadora de verdad.

La muerte de Federica en 1981, tras una operación complicada, rompió el dúo madre-hija.

Irene, con 39 años, quedó sola sin padre, madre, reino ni marido.

Sofía, ya reina de España, le ofreció un hogar definitivo en la Zarzuela.

Irene llegó con pocas maletas y su inmensa discreción.

Podría haber sido incómodo, pero tuvo inteligencia y sensibilidad para hacerse invisible cuando era necesario y presente cuando se la requería.

Renunció a su nacionalidad griega tras conflictos legales de Constantino y adoptó la española, aunque su corazón siguió siendo apátrida.

En Madrid encontró refugio final.

La Zarzuela se convirtió en su base, pero su mente volaba hacia causas inesperadas.

En 1989, enterada de que miles de vacas en Cantabria serían sacrificadas por cuotas lecheras europeas, organizó un puente aéreo hacia la India, donde serían sagradas.

Fletó un Boeing 747 y salvó decenas de vidas animales.

Aquella operación, surrealista y hermosa, fue el nacimiento de su fundación Mundo en Armonía.

Demostró que no era una mística desconectada, sino una mujer de acción capaz de resolver problemas logísticos por causas nobles.

Para sus sobrinos —Elena, Cristina y Felipe— era la tía Pecu, apodo que nació del cariño por su peculiaridad.

Vestía bohemia, hablaba de ovnis, energías y filosofías lejanas.

Rompía el protocolo con una sonrisa traviesa, sentándose en el suelo o recomendando remedios naturales.

Felipe VI siempre tuvo debilidad por ella: confidente sin obligación de juzgar, segunda madre que solo quería.

Irene aportaba normalidad y excentricidad necesarias en un palacio sometido a presiones.

La fundación fue su vida.

Presidía con dedicación, supervisaba cuentas personalmente, viajaba al terreno sin escoltas.

Ayudaba a víctimas de terremotos, financiaba educación en África, apoyaba refugiados.

Todo en silencio.

Odiaba el protagonismo; si una cámara iba a cubrir un acto, probablemente no aparecía.

Creía que la caridad anunciada pierde valor espiritual.

Su labor pasó desapercibida para muchos, pero ganó respeto profundo de quienes trabajaron con ella.

Defensora de medicina alternativa, ecología y bienestar animal, fue adelantada a su tiempo.

Interesada en ufología y fenómenos paranormales, mantenía conversaciones serias sobre misterios del universo.

No era credulidad, era curiosidad pura.

Su visión orgánica no separaba al ser humano de la naturaleza.

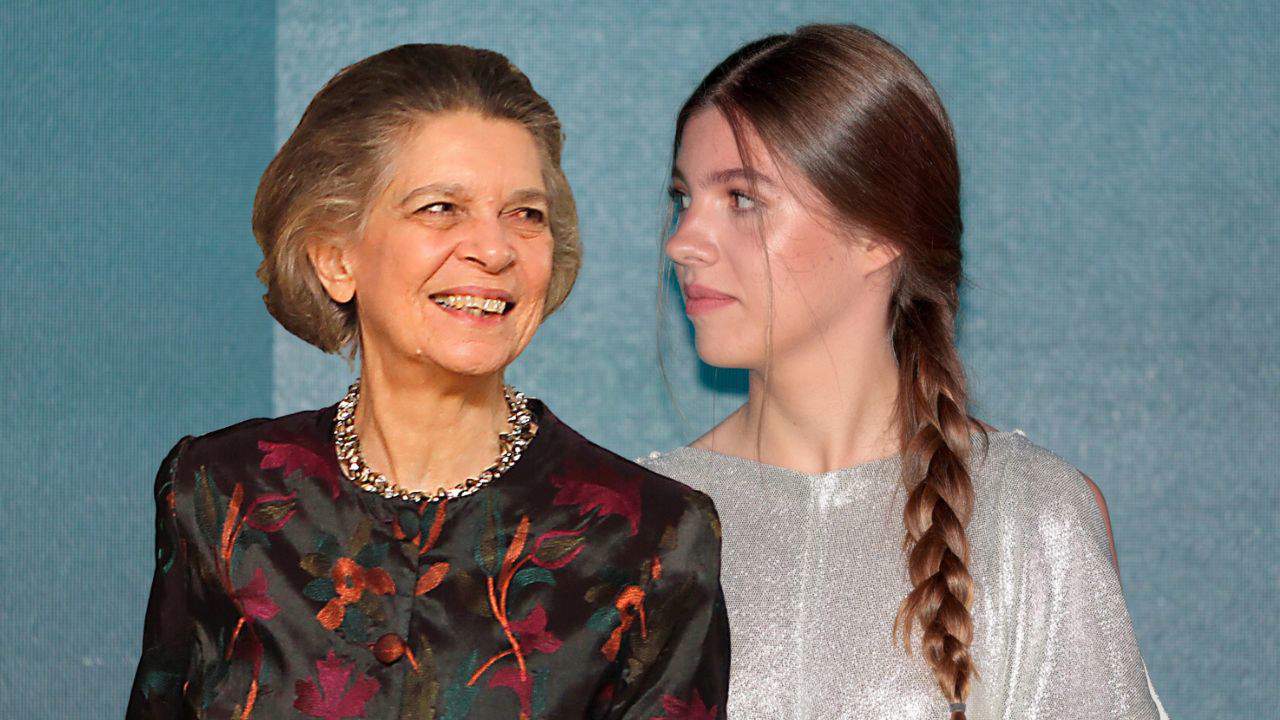

Su relación con Sofía fue el eje de su existencia.

No eran solo hermanas; eran almas gemelas.

Irene mitigó la soledad del poder de Sofía, especialmente en momentos duros de su matrimonio.

Confidente en griego o spanglish mezclado con alemán, nunca juzgó.

Caminaban del brazo, compartían habitación, desayunaban juntas.

Cuando Juan Carlos abdicó y se marchó, su alianza se fortaleció.

Se convirtieron en las “chicas de oro” de la Zarzuela.

Hacia 2023, el deterioro cognitivo se hizo evidente.

La mente brillante empezó a desdibujarse.

Sofía asumió el cuidado con dolor infinito.

Los papeles se invirtieron: la hermana pequeña que apoyaba ahora necesitaba ser sostenida.

Felipe, Elena y Cristina cerraron filas.

Irene, frágil, se dejaba llevar con sonrisa dulce.

En 2023 falleció Constantino; Irene viajó a Atenas para el funeral, cerrando un círculo de 80 años.

El deterioro se aceleró.

Su mundo se redujo a la Zarzuela y paseos en silla de ruedas.

Sofía la acompañaba siempre.

En enero de 2026, su salud se volvió crítica.

Rodeada de los suyos, apagó gradualmente, como una melodía que baja el volumen hasta el silencio.

El comunicado fue sobrio: “Su Alteza Real, la princesa Irene de Grecia, ha fallecido en su residencia del Palacio de la Zarzuela”.

Las exequias fueron íntimas, como ella hubiera querido.

Representantes de casas reales asistieron, pero el ambiente fue de emoción genuina.

Sofía, devastada, despidió a la mitad de su alma.

Irene fue sepultada según sus deseos espirituales, llevándose la historia de una Europa desaparecida.

Nos deja el testimonio de que se puede estar en el poder sin corromperse.

Nos enseña que la lealtad es silenciosa pero poderosa.

En un mundo de egos, Irene fue influencer del alma, tocando vidas sin buscar aplausos.

Sobrevivió exilios, pérdidas y enfermedad con entereza admirable, transformando cada dolor en servicio.

Su amor fraternal con Sofía es uno de los grandes romances de hermandad de la historia.

Hoy el piano en la Zarzuela está cerrado, sus partituras descansan.

Los jardines parecen más vacíos, pero su energía perdura.

Irene vivió a su manera, rompiendo moldes con suavidad, fiel a sí misma hasta el final.

Su silencio fue su forma de hablar con el ejemplo.

Descansa en paz, Irene.

Tu luz, aunque discreta, brilló con intensidad única y ahora se integra al gran misterio que tanto te fascinaba.