En los años finales de la década de 1950, en el barrio obrero de Valentín Alsina, Buenos Aires, un joven de mirada penetrante y manos inquietas cargaba cajones de vino junto a su padre, un humilde repartidor apodado “el Turco”.

Mientras recorría las calles empedradas bajo el sol inclemente, en su cabeza resonaba otra melodía.

Roberto Sánchez no era un muchacho común: era un soñador que encontraba refugio en la radio y en las funciones continuadas de cine los sábados por la tarde.

Allí descubrió que la vida podía ser mucho más grande que los límites de su barrio.

Su primera guitarra, comprada con un esfuerzo enorme por su padre, se convirtió en el puente hacia un destino que parecía imposible.

Roberto quería ser el Elvis argentino.

Con su campera de cuero negra y el jopo perfectamente peinado, imitaba al rey del rock frente a un espejo gastado en su habitación.

En esa época el rock and roll era visto como algo extraño, casi peligroso para la moral conservadora de la sociedad.

Su madre, doña Nina, escuchaba radioteatros dramáticos y él, casi sin darse cuenta, absorbía esa forma pausada, teatral y cargada de emoción que usaban los actores para enamorar a las oyentes.

Esa dualidad —la rebeldía eléctrica del rock y el drama sentimental del barrio— sería la clave de su transformación futura: un roquero con alma de galán romántico, capaz de romper guitarras y corazones al mismo tiempo.

Sus primeros pasos no fueron sobre alfombras rojas, sino en escenarios improvisados de clubes de barrio y quermeses donde el entusiasmo juvenil era el único combustible.

Con su banda Los de Fuego, Sandro era una fuerza de la naturaleza.

No tenía los mejores equipos: las guitarras se desafinaban por el calor, los cables hacían cortocircuito.

Pero cuando Roberto empezaba a moverse, el mundo parecía detenerse.

Sin embargo, la industria musical le daba la espalda.

“El rock en castellano es una moda pasajera y no funciona comercialmente”, le decían los ejecutivos mientras cerraban puertas.

Fueron años de giras sacrificadas en colectivos viejos, durmiendo donde se podía y comiendo lo que hubiera en estaciones de servicio.

Roberto sentía que se quedaba atrás, que el personaje del roquero rebelde llegaba a su techo.

Fue en esas noches de soledad, mirando por la ventanilla del micro los campos argentinos, cuando empezó a gestar su mayor creación.

Junto a su amigo y manager Óscar Anderle, decidió que si el rock no abría las puertas del continente, lo haría el romance, pero a su manera.

Fue una apuesta a todo o nada que cambió su destino.

Dejó de lado la guitarra eléctrica para soltar un susurro que iba a transformar la música latina.

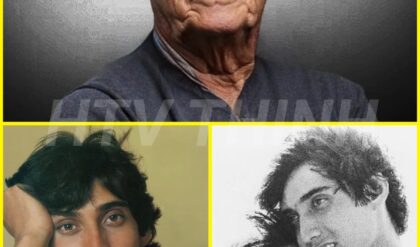

La metamorfosis fue absoluta: abandonó el jopo perfecto y el cuero para adoptar el pelo largo, patillas marcadas y trajes de seda que brillaban bajo las luces.

Pero lo decisivo fue el cambio vocal: aprendió a cantar con el aire, a usar la respiración como instrumento y el susurro como arma de seducción masiva.

En sus primeras apariciones en Sábados Circulares de Pipo Mancera, el impacto fue inédito en la televisión del Cono Sur.

Las cámaras no sabían registrar ese cuerpo poseído por una electricidad interna, rompiendo esquemas visuales.

Los padres llamaban indignados a las estaciones por la “indecencia” de sus movimientos de pelvis; las hijas encontraban por primera vez a alguien que les hablaba directamente al corazón, a la piel y a los deseos más profundos.

Sandro no solo cantaba: interpretaba cada canción como la escena climática de una película de Hollywood.

Era un narrador de historias cortas, un actor de raza que usaba el micrófono como único compañero en un teatro de pasiones desatadas.

El punto de quiebre llegó en el Festival de Viña del Mar de 1968.

Chile fue la primera nación en entender que Sandro no era solo un cantante exitoso: era una experiencia emocional casi religiosa.

Esa noche el público más exigente y temido del continente, el famoso “monstruo”, fue domado por un hombre que se arrodillaba en el escenario, lloraba de verdad mientras cantaba y terminaba exhausto, habiendo entregado hasta su último gramo de energía.

Allí nació oficialmente “Sandro de América”, un título que llevaría con orgullo por todo el mundo, desde las radios de México hasta las pantallas de Nueva York.

Pero faltaba la canción que lo haría eterno.

“Rosa, Rosa” apareció en 1969 casi como un desafío personal.

Roberto quería un tema con la fuerza rítmica del rock que amaba, pero con la elegancia y el sentimiento de una balada italiana.

Al principio algunos críticos la trataron como música ligera sin contenido; el pueblo soberano decidió otra cosa.

Vendió dos millones de copias en tiempo récord, rompiendo todos los registros de la discografía latinoamericana hasta ese momento.

“Rosa, Rosa” no era solo una canción que sonaba en la radio: era un fenómeno social que atravesaba clases sociales.

En cada hogar, cada auto y cada fiesta resonaba esa melodía pegadiza.

Gracias a ese éxito, Sandro se convirtió en el primer artista de habla hispana en llenar el Madison Square Garden de Nueva York en 1970.

Fue una transmisión vía satélite para todo el continente, un hito tecnológico que obligó a familias a reunirse frente al televisor como si vieran la llegada del hombre a la Luna.

El gitano había conquistado la capital del mundo sin perder su esencia de barrio bonaerense.

A medida que su fama crecía sin control, también lo hacía su necesidad de resguardarse.

Así nació el misticismo de su gran mansión en Banfield: muros altos, portones de hierro, un refugio donde cuidaba su privacidad como tesoro.

Sandro se volvió hombre de pocas palabras pero de mucha observación interna.

Pasaba noches enteras en su estudio casero, al que llamaba “El piano”, experimentando con sonidos, arreglos y letras que muchas veces nunca verían la luz.

Era un artesano de la emoción que prefería el silencio de su jardín a los flashes de la prensa.

Su relación con “las nenas” es quizá el pacto de amor y lealtad más largo y puro en la historia de la música popular.

Aquellas chicas que gritaban en los 60 se convirtieron en mujeres maduras que, cada 19 de agosto —su cumpleaños—, acampaban frente a su casa solo para verlo salir a saludar un instante.

Sandro no las consideraba simples fanáticas: las llamaba “mis nenas” con cariño profundo y genuino, y les escribía cartas personalizadas que ellas guardaban como tesoros.

Era un vínculo inquebrantable que superaba lo artístico para volverse familiar, sagrado y eterno.

A pesar de sus graves problemas respiratorios por años de adicción al cigarrillo, decidió dar una serie de conciertos finales en el Teatro Gran Rex titulados “La profecía”.

Cantar con un micrófono modificado especialmente para él, entregando cada onza de energía con una sonrisa valiente y una voz que aún conservaba su terciopelo, fue un espectáculo que conmovió hasta las lágrimas.

No se estaba despidiendo: aseguraba que el fuego sagrado de su música quedara encendido para siempre.

Roberto Sánchez nos dejó físicamente el 4 de enero de 2010, pero Sandro de América es inmortal.

Su partida provocó un duelo nacional espontáneo que demostró que ya no era solo un cantante: era parte fundamental de la identidad cultural y el corazón de América Latina.

Él fue el hombre que se atrevió a soñar desde un barrio humilde, que convirtió un susurro en grito de libertad y que nos recordó que la pasión es el único motor que vale la pena.

Hoy, cuando una estación pasa “Rosa, Rosa” o “Penumbras”, el tiempo se detiene.

Las flores brotan en la mente y Sandro vuelve con su bata roja, su copa de champán y su mirada intensa, cantándonos suavemente al oído.

Su historia enseña que el talento, mezclado con humildad de barrio y perseverancia absoluta, no tiene límites.

Roberto se fue, pero nos dejó a Sandro como regalo eterno contra la soledad y la tristeza de los días grises.

Mientras haya un disco girando o un recuerdo vivo en el corazón de una “nena”, el gitano seguirá bajando por las escaleras del escenario con la mano extendida y la sonrisa cómplice, listo para entregar su corazón y su fuego una vez más.