Amigo que Trabajó con Carlo Acutis Revela lo que Vio Antes de su Muerte

Hola, soy Mateo Ferreira.

Tengo 32 años y lo que voy a contarte hoy me ha costado 15 años de silencio.

No porque alguien me haya pedido callar, sino porque hay experiencias tan profundas, tan sagradas, que hablar de ellas se siente como romper un pacto invisible con lo divino.

Pero ahora, después de la beatificación de Carlo Acutis y de ver cómo millones de personas en todo el mundo buscan conocer quién fue realmente, siento que ha llegado el momento de compartir lo que viví junto a él.

No era creyente, de hecho, era todo lo contrario.

Me consideraba un escéptico, un racionalista, alguien que confiaba únicamente en lo que podía ver, tocar y demostrar científicamente.

Para mí, la religión era una muleta emocional para quienes no podían enfrentar la realidad tal como es: dura, fría y sin propósito trascendental.

Y entonces conocí a Carlo.

Durante cuatro años trabajé con él en su proyecto más importante: catalogar todos los milagros eucarísticos del mundo en una página web.

Yo era el diseñador, el técnico, el que hacía que todo funcionara digitalmente.

Carlo era la mente, el corazón, la fe inquebrantable detrás de cada línea de código que escribíamos.

Lo que comenzó como un simple trabajo freelance para ayudar a un vecino terminó convirtiéndose en la experiencia más transformadora de mi vida.

Vi cosas, hermano.

Vi cosas que no tienen explicación lógica.

Presencié momentos que desafían toda comprensión científica.

Y lo más impactante fue estar a su lado durante sus últimas semanas de vida, cuando la leucemia fulminante lo consumía, pero su fe brillaba con una intensidad que iluminaba toda la habitación del hospital.

Hoy voy a contarte exactamente lo que pasó, no los hechos que puedes leer en su biografía oficial.

Voy a contarte lo que yo vi con mis propios ojos.

Todo comenzó en el verano de 2002.

Yo tenía 17 años y acababa de terminar el bachillerato en Milán.

Vivía con mi familia en un edificio de apartamentos en la zona de Cuarto Ojiaro, un barrio obrero donde la vida transcurría entre el trabajo, el fútbol y las reuniones en los bares locales.

Mi padre era mecánico, mi madre trabajaba en una fábrica textil y yo soñaba con estudiar ingeniería informática en la Universidad Politécnica.

Pasaba la mayor parte de mi tiempo libre frente a la computadora diseñando páginas web básicas para pequeños negocios del barrio.

Era mi manera de ganar algo de dinero extra y de perfeccionar mis habilidades.

Una tarde de julio, mientras bajaba las escaleras del edificio con mi laptop bajo el brazo, me topé con una mujer elegante que subía cargando bolsas de supermercado.

Era Antonia Salzano, quien acababa de mudarse al apartamento del tercer piso con su familia.

“Buenos días”, me saludó con una sonrisa amable.

“Permíteme ayudarte”, le dije tomando algunas bolsas.

Mientras subíamos juntos, ella me preguntó a qué me dedicaba.

Cuando mencioné el diseño web, sus ojos se iluminaron.

“¡Qué coincidencia!”, dijo. “Mi hijo Carlo está trabajando en un proyecto digital y necesita ayuda técnica. Tiene apenas 11 años, pero es muy avanzado para su edad. Está catalogando milagros eucarísticos de todo el mundo.”

Recuerdo haber pensado que era otro niño religioso con un proyecto escolar aburrido, pero necesitaba el dinero y el trabajo era trabajo.

“Claro, puedo echarle un vistazo”, respondí sin mucho entusiasmo.

Dos días después estaba sentado en la sala de los Acutis, esperando conocer a este niño prodigio.

El apartamento era luminoso, ordenado, con crucifijos en las paredes y fotografías familiares por todas partes.

Entonces entró Carlo, un chico delgado, de cabello castaño despeinado, ojos vivaces y una sonrisa que iluminaba toda la habitación.

“Hola, Mateo”, me dijo estrechándome la mano con firmeza sorprendente para su edad.

“Mi mamá me contó que eres diseñador web. Gracias por venir.”

Me sorprendió su madurez.

No hablaba como un niño de 11 años.

Su vocabulario era rico y su tono respetuoso pero seguro.

Me mostró su proyecto en una computadora ya anticuada.

Era una colección desordenada de documentos de Word, fotos escaneadas y notas escritas a mano sobre supuestos milagros eucarísticos.

Luziano, Bolsena, Buenos Aires, Ámsterdam.

Decenas de casos documentados con una meticulosidad obsesiva.

“Quiero que todo el mundo pueda acceder a esta información”, me explicó Carlo con pasión.

La gente no sabe que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía.

Estos milagros lo demuestran.

Recuerdo haber pensado que era solo un niño adoctrinado, pero había algo en su convicción, en su entusiasmo genuino que me intrigaba.

“Está bien”, le dije. “Puedo ayudarte a organizar todo esto en un sitio web funcional.”

Durante las siguientes semanas nos reuníamos tres veces por semana en su apartamento.

Yo llegaba con mi laptop y Carlo tenía preparados todos sus materiales.

Trabajábamos juntos durante dos o tres horas.

Él investigaba, yo diseñaba, pero lo que me fascinaba no era el proyecto en sí, sino Carlo.

Este niño de 11 años citaba documentos Vaticanos de memoria.

Conocía la historia de la iglesia mejor que cualquier sacerdote que yo hubiera conocido.

Y hablaba de teología con una profundidad que me dejaba perplejo.

“Mateo, ¿crees en Dios?” me preguntaba mientras yo programaba.

No sé, Carl.

Supongo que si existiera un Dios habría más evidencia.

Él se reía suavemente.

“La evidencia está en todas partes. Solo necesitas abrir los ojos.

Estos milagros eucarísticos son evidencia científica.

Hay análisis médicos, estudios forenses, testimonios documentados.”

Una tarde de agosto, mientras trabajábamos en la sección de milagros latinoamericanos, Carlo me contó sobre el caso de Buenos Aires en 1996.

Un sacerdote había encontrado una consagrada tirada en el suelo.

La puso en agua para que se disolviera como es la costumbre.

Pero en lugar de disolverse, comenzó a sangrar.

Años después, un cardiólogo analizó una muestra del tejido y descubrió que era músculo cardíaco humano vivo con glóbulos blancos intactos.

“Imposible”, respondí automáticamente.

Carlo me miró con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de mis defensas racionales.

“Por eso estoy documentando todo con fuentes verificables, Mateo, porque sé que la gente como tú necesita pruebas y Dios en su misericordia infinita nos las da.”

Esa noche regresé a mi apartamento perturbado.

Comencé a investigar por mi cuenta.

Los siguientes meses fueron extraños para mí.

Oficialmente seguía siendo agnóstico, incluso ateo.

Discutía con Carlo sobre teología, le presentaba argumentos científicos contra la fe, le cuestionaba cada milagro que documentábamos.

Pero algo estaba cambiando en mi interior.

Carlo nunca se molestaba con mis objeciones, al contrario, las recibía con entusiasmo.

“Me encanta que me cuestiones”, me decía.

“Significa que estás pensando, que estás buscando la verdad.”

Y quien busca la verdad genuinamente, siempre termina encontrando a Dios, porque Dios es la verdad.

Lo que más me impactaba era su coherencia.

Carlo no solo hablaba de fe, la vivía.

Cada mañana antes de la escuela asistía a misa.

Su madre me contó que nunca faltaba, ni siquiera cuando estaba enfermo.

Después de misa pasaba tiempo en adoración eucarística, un niño de 11 años cuando otros chicos de su edad estaban jugando videojuegos o viendo televisión.

Un día le pregunté directamente, “Carlo, ¿no te aburre ir a misa todos los días?”

Me miró como si hubiera hecho la pregunta más absurda del mundo.

“¿Aburrirme?”, dijo Mateo.

“Voy a encontrarme con Jesús. Voy a recibir a Dios mismo en mi cuerpo a través de la Eucaristía.”

“¿Cómo podría aburrirme de eso? Es lo más increíble que existe.”

Pensé que era solo uno de sus habituales discursos espirituales.

No imaginaba que eran palabras proféticas.

En marzo de 2006, Carlo comenzó a sentirse mal.

Al principio pensamos que era gripe, pero cuando la fiebre no cedía y aparecieron otros síntomas, sus padres lo llevaron al hospital.

El diagnóstico llegó como un rayo: leucemia promielocítica aguda, forma M3, una de las más agresivas.

Recuerdo el día que Antonia me llamó para contarme.

Su voz estaba rota pero firme.

“Mateo, Carlo está en el hospital. Tiene leucemia. Los médicos dicen que es muy grave.”

Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies.

Carlo, el niño más bueno, más puro que había conocido. ¿Cómo era posible?

Fui al hospital San Gerardo de Monza esa misma tarde.

El recorrido desde la entrada hasta su habitación fue el más largo de mi vida.

Cuando entré en la habitación 104, Carlo estaba recostado en la cama, pálido, con una vía intravenosa en el brazo.

Pero cuando me vio, sonrió.

Esa sonrisa que siempre tenía, incluso ahora.

“Hola, Mateo”, me dijo con voz débil.

“No pongas esa cara, no estoy muerto todavía.”

Me senté junto a su cama sin saber qué decir.

“Carlo, yo lo siento. No sabía.”

Él negó con la cabeza.

“No te disculpes. Esto es parte del plan.”

“No entiendo todavía completamente, pero confío en que Dios sabe lo que hace.”

El plan.

Repetí con amargura.

“¿Qué clase de plan incluye darle leucemia a un niño de 15 años? Un niño bueno, un niño que dedica su vida a servir a Dios.”

Carlo me miró con esos ojos sabios que no correspondían a su edad.

“Mateo, le respondió con calma, la santidad no se mide en años vividos, sino en amor dado.

Si Dios me llama ahora, significa que mi misión aquí está completa.

Y sabes qué, estoy en paz con eso.”

Pasé las siguientes semanas visitando a Carlo casi todos los días.

Los médicos hacían todo lo posible, pero la leucemia avanzaba rápidamente.

Vi a ese niño extraordinario enfrentar el dolor, la debilidad, el miedo a la muerte con una serenidad que desafiaba toda lógica.

Nunca se quejaba, nunca preguntaba por qué a mí.

En lugar de eso, ofrecía su sufrimiento.

“Esto es por el Papa, por la Iglesia, por los jóvenes que están perdiendo la fe. Por ti, Mateo.”

Una tarde, cuando estaba especialmente débil, me tomó la mano y me dijo:

“Prométeme algo. Cualquier cosa, Carlos, promete que terminarás el sitio web, que seguirás compartiendo los milagros eucarísticos, que no dejarás que mi trabajo se pierda.”

Le prometí entre lágrimas.

Entonces Carlo sonrió.

“Bien. Porque desde el cielo voy a seguir ayudándote. Los santos no dejan de trabajar cuando mueren, solo cambian de oficina.”

A pesar de mi dolor, no pude evitar reír ante su broma.

El 12 de octubre de 2006, recibí la llamada que temía.

Antonia me dijo entre sollozos: “Mateo, ven rápido. Carlo está en sus últimas horas.”

Corrí al hospital.

Cuando llegué a la habitación, Carlo estaba consciente, pero muy débil.

Sus padres estaban a cada lado de la cama.

Un sacerdote acababa de darle la unción de los enfermos.

Me acerqué y Carlo giró su cabeza hacia mí.

“Viniste”, susurró.

“Claro que vine”, respondí apretando su mano.

“Carlo, necesito decirte algo. Siempre he admirado tu fe y creo, creo que tenías razón sobre Dios, sobre todo.”

Sus ojos se iluminaron con una última chispa de alegría.

“Lo sabía, Mateo. Lo sabía. Ahora solo necesitas dar ese paso final. Confía en él.”

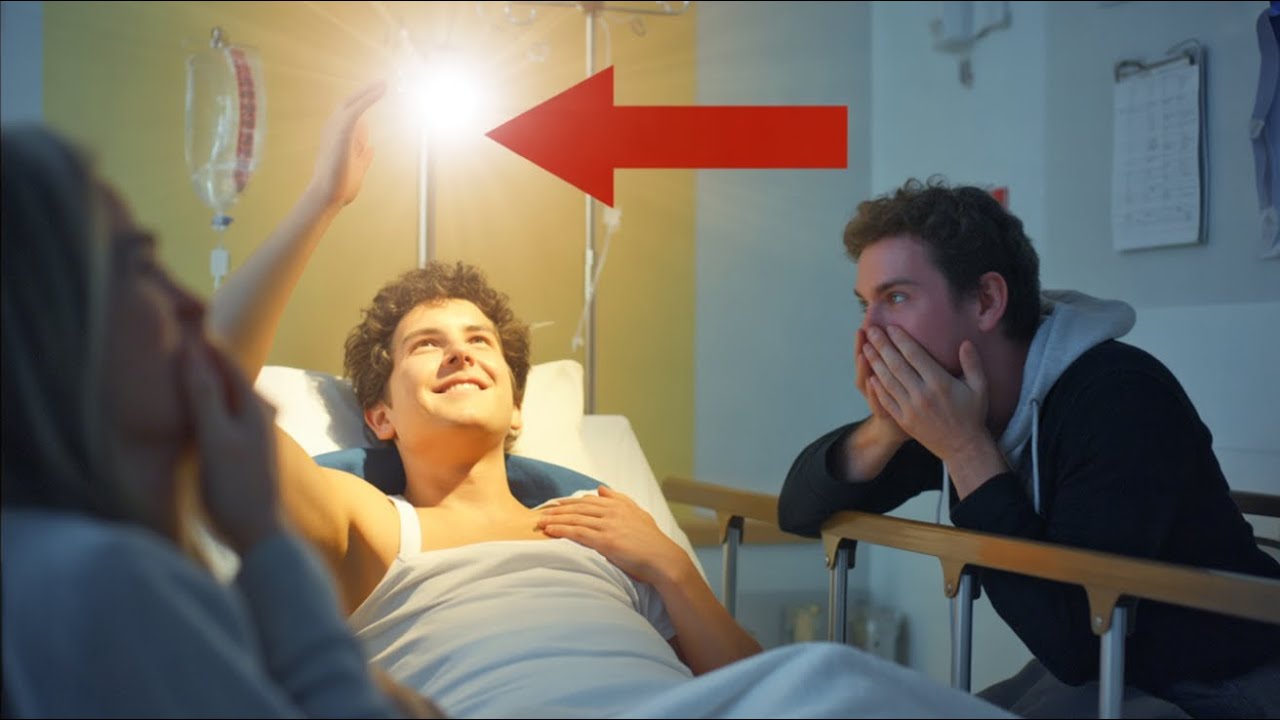

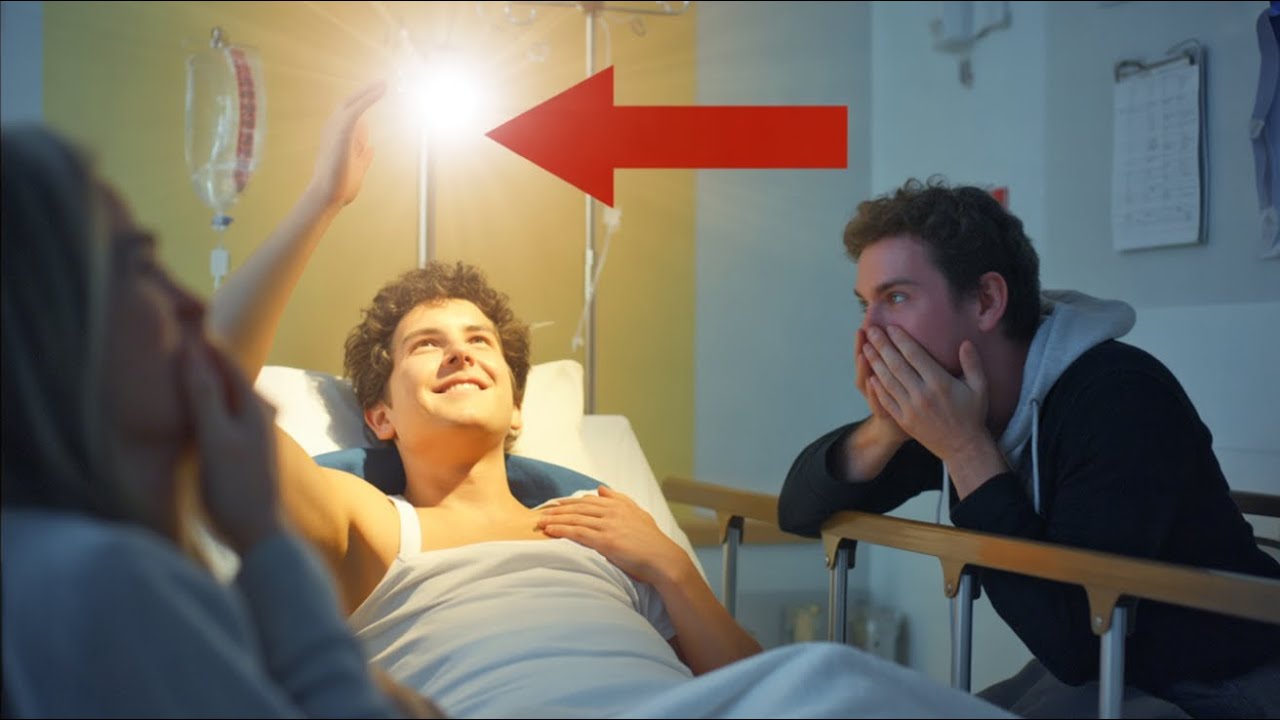

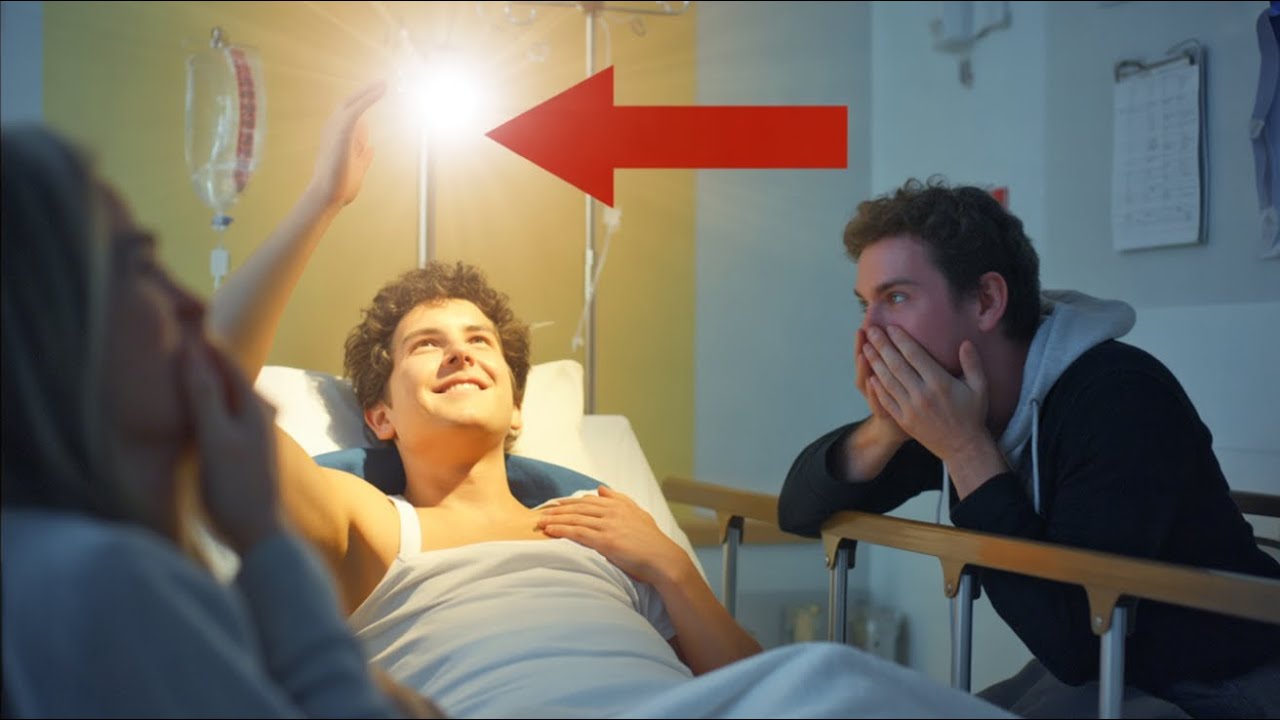

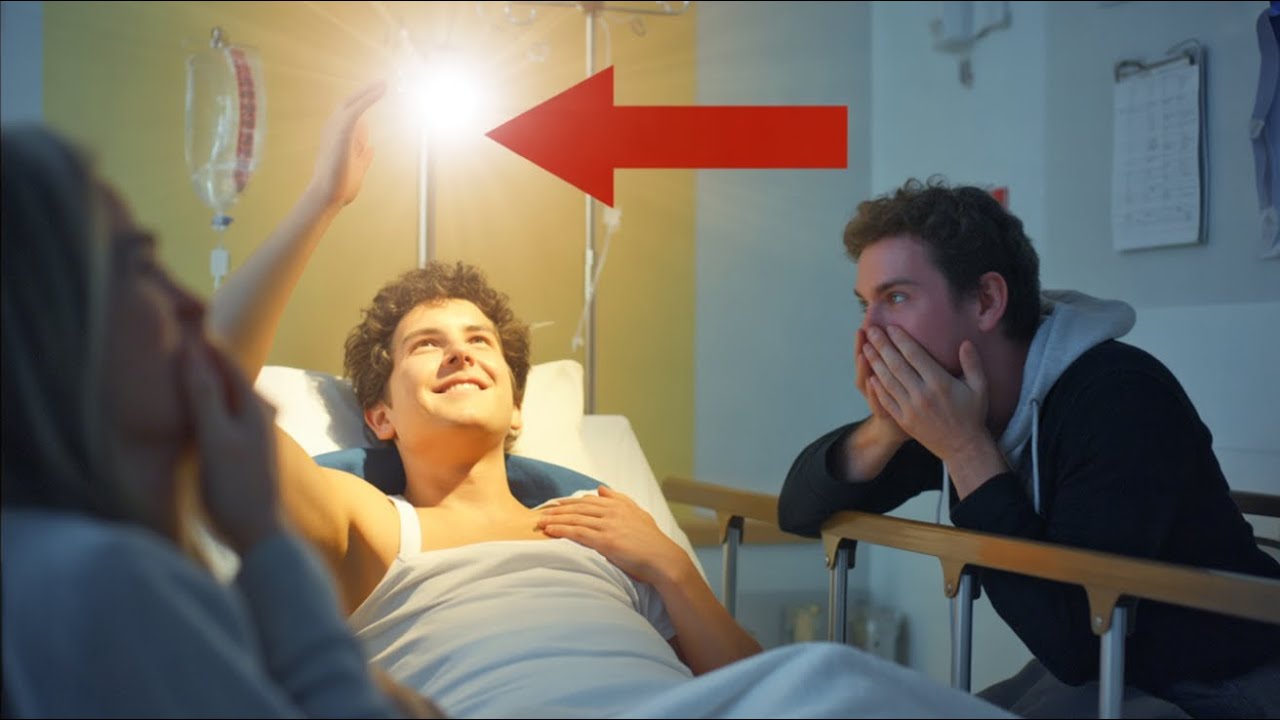

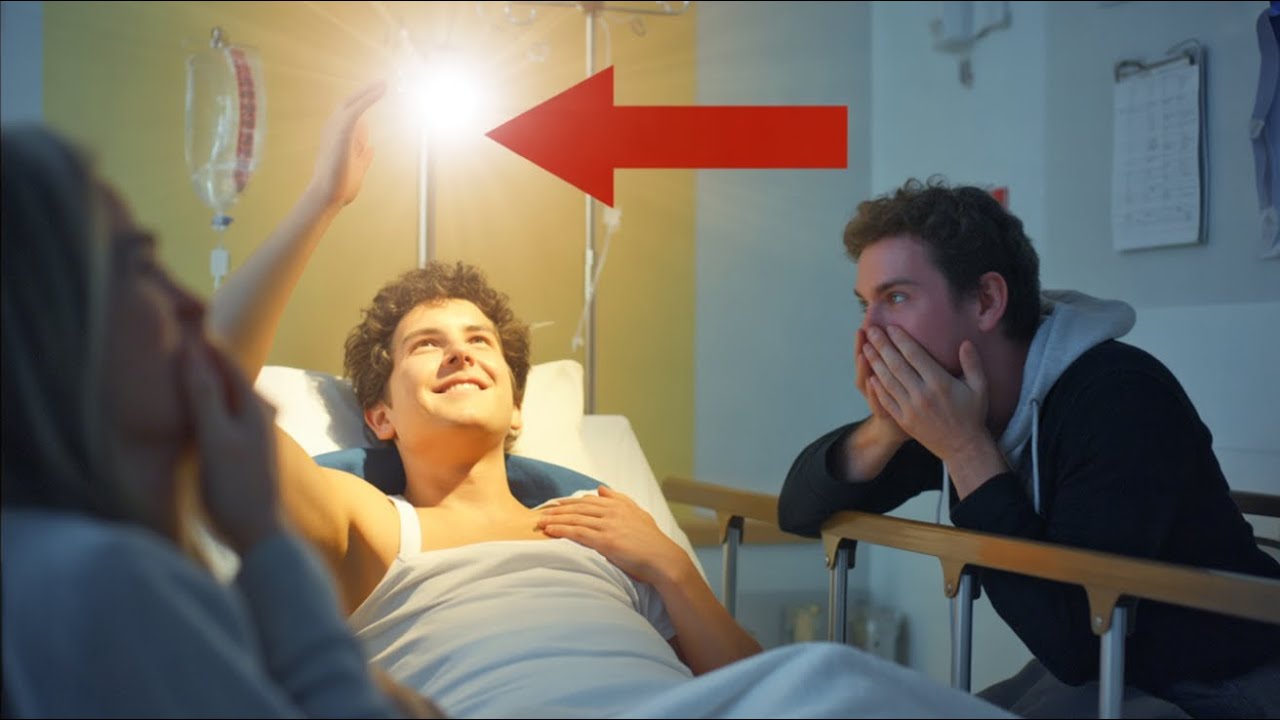

Entonces algo extraordinario sucedió.

Carlo miró hacia arriba, hacia un punto en el techo que ninguno de nosotros podía ver.

Su rostro se transformó completamente.

El dolor desapareció.

Una paz absoluta, una alegría indescriptible se reflejó en sus rasgos.

No era la mirada de un niño adoctrinado cumpliendo un ritual.

Era la mirada de alguien que está viendo algo real, algo hermoso más allá de toda descripción.

Cuando terminó la misa y salimos, Carlo me preguntó: “¿Qué sentiste?”

No supe qué responder.

“Honestamente, Carlos, no sentí nada especial, pero vi algo en ti. Vi que para ti esto es absolutamente real.”

Sonrió.

“Porque es real, Mateo. Algún día tú también lo verás.”

Trabajamos juntos durante dos años más.

En ese tiempo, el sitio web de milagros eucarísticos se volvió increíblemente popular.

Recibíamos mensajes de todo el mundo, de personas que habían encontrado la fe a través del proyecto de Carlo.

Sacerdotes nos escribían agradeciéndonos por el material educativo.

Jóvenes como yo compartían testimonios de conversión después de revisar la evidencia científica de los milagros.

Carlo estaba radiante.

“Lo logramos, Mateo. Estamos evangelizando a través de internet.”

Pero yo seguía resistiéndome.

Admiraba a Carlo profundamente, su bondad, su inteligencia, su dedicación, pero no podía dar el salto de fe que él me pedía.

“No puedo creer solo porque quiero creer”, le decía.

“Necesito estar seguro.”

Y Carlo siempre respondía con paciencia.

“La fe no es lo opuesto a la razón, Mateo. Es un paso más allá de donde la razón puede llevarte.”

En el verano de 2005, cuando Carlo tenía 14 años, noté un cambio en él.

Seguía siendo alegre, entusiasta, dedicado al proyecto, pero había una profundidad nueva en sus palabras, una madurez espiritual que iba más allá de su edad.

Un día, mientras actualizábamos la sección de milagros europeos, Carlo me dijo algo que se me quedó grabado.

“Mateo, ¿sabes que la vida es un regalo, verdad? Cada día que vivimos es una oportunidad para acercarnos a Dios y ayudar a otros a hacer lo mismo.”

“No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí con un propósito. Y mi propósito es hacer que la gente se enamore de la Eucaristía como yo estoy enamorado de ella.”

Pensé que era solo uno de sus habituales discursos espirituales.

No imaginaba que eran palabras proféticas.

En marzo de 2006, Carlo comenzó a sentirse mal.

Al principio pensamos que era gripe, pero cuando la fiebre no cedía y aparecieron otros síntomas, sus padres lo llevaron al hospital.

El diagnóstico llegó como un rayo.

Leucemia promielocítica aguda, forma M3, una de las más agresivas.

Recuerdo el día que Antonia me llamó para contarme.

Su voz estaba rota pero firme.

“Mateo, Carlo está en el hospital. Tiene leucemia. Los médicos dicen que es muy grave.”

Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies.

Carlo, el niño más bueno, más puro que había conocido. ¿Cómo era posible?

Fui al hospital San Gerardo de Monza esa misma tarde.

El recorrido desde la entrada hasta su habitación fue el más largo de mi vida.

Cuando entré en la habitación 104, Carlo estaba recostado en la cama, pálido, con una vía intravenosa en el brazo.

Pero cuando me vio, sonrió.

Esa sonrisa que siempre tenía, incluso ahora.

“Hola, Mateo”, me dijo con voz débil.

“No pongas esa cara, no estoy muerto todavía.”

Me senté junto a su cama sin saber qué decir.

“Carlo, yo lo siento. No sabía.”

Él negó con la cabeza.

“No te disculpes. Esto es parte del plan.”

“No entiendo todavía completamente, pero confío en que Dios sabe lo que hace.”

El plan.

Repetí con amargura.

“¿Qué clase de plan incluye darle leucemia a un niño de 15 años? Un niño bueno, un niño que dedica su vida a servir a Dios.”

Carlo me miró con esos ojos sabios que no correspondían a su edad.

“Mateo, le respondió con calma, la santidad no se mide en años vividos, sino en amor dado.

Si Dios me llama ahora, significa que mi misión aquí está completa.

Y sabes qué, estoy en paz con eso.”

Pasé las siguientes semanas visitando a Carlo casi todos los días.

Los médicos hacían todo lo posible, pero la leucemia avanzaba rápidamente.

Vi a ese niño extraordinario enfrentar el dolor, la debilidad, el miedo a la muerte con una serenidad que desafiaba toda lógica.

Nunca se quejaba, nunca preguntaba por qué a mí.

En lugar de eso, ofrecía su sufrimiento.

“Esto es por el Papa, por la Iglesia, por los jóvenes que están perdiendo la fe. Por ti, Mateo.”

Una tarde, cuando estaba especialmente débil, me tomó la mano y me dijo:

“Prométeme algo. Cualquier cosa, Carlos, promete que terminarás el sitio web, que seguirás compartiendo los milagros eucarísticos, que no dejarás que mi trabajo se pierda.”

Le prometí entre lágrimas.

Entonces Carlo sonrió.

“Bien. Porque desde el cielo voy a seguir ayudándote. Los santos no dejan de trabajar cuando mueren, solo cambian de oficina.”

A pesar de mi dolor, no pude evitar reír ante su broma.

El 12 de octubre de 2006, recibí la llamada que temía.

Antonia me dijo entre sollozos: “Mateo, ven rápido. Carlo está en sus últimas horas.”

Corrí al hospital.

Cuando llegué a la habitación, Carlo estaba consciente, pero muy débil.

Sus padres estaban a cada lado de la cama.

Un sacerdote acababa de darle la unción de los enfermos.

Me acerqué y Carlo giró su cabeza hacia mí.

“Viniste”, susurró.

“Claro que vine”, respondí apretando su mano.

“Carlo, necesito decirte algo. Siempre he admirado tu fe y creo, creo que tenías razón sobre Dios, sobre todo.”

Sus ojos se iluminaron con una última chispa de alegría.

“Lo sabía, Mateo. Lo sabía. Ahora solo necesitas dar ese paso final. Confía en él.”

Entonces algo extraordinario sucedió.

Carlo miró hacia arriba, hacia un punto en el techo que ninguno de nosotros podía ver.

Su rostro se transformó completamente.

El dolor desapareció.

Una paz absoluta, una alegría indescriptible se reflejó en sus rasgos.

No era la mirada de un niño adoctrinado cumpliendo un ritual.

Era la mirada de alguien que está viendo algo real, algo hermoso más allá de toda descripción.

Cuando terminó la misa y salimos, Carlo me preguntó: “¿Qué sentiste?”

No supe qué responder.

“Honestamente, Carlos, no sentí nada especial, pero vi algo en ti. Vi que para ti esto es absolutamente real.”

Sonrió.

“Porque es real, Mateo. Algún día tú también lo verás.”

Trabajamos juntos durante dos años más.

En ese tiempo, el sitio web de milagros eucarísticos se volvió increíblemente popular.

Recibíamos mensajes de todo el mundo, de personas que habían encontrado la fe a través del proyecto de Carlo.

Sacerdotes nos escribían agradeciéndonos por el material educativo.

Jóvenes como yo compartían testimonios de conversión después de revisar la evidencia científica de los milagros.

Carlo estaba radiante.

“Lo logramos, Mateo. Estamos evangelizando a través de internet.”

Pero yo seguía resistiéndome.

Admiraba a Carlo profundamente, su bondad, su inteligencia, su dedicación, pero no podía dar el salto de fe que él me pedía.

“No puedo creer solo porque quiero creer”, le decía.

“Necesito estar seguro.”

Y Carlo siempre respondía con paciencia.

“La fe no es lo opuesto a la razón, Mateo. Es un paso más allá de donde la razón puede llevarte.”

En el verano de 2005, cuando Carlo tenía 14 años, noté un cambio en él.

Seguía siendo alegre, entusiasta, dedicado al proyecto, pero había una profundidad nueva en sus palabras, una madurez espiritual que iba más allá de su edad.

Un día, mientras actualizábamos la sección de milagros europeos, Carlo me dijo algo que se me quedó grabado.

“Mateo, ¿sabes que la vida es un regalo, verdad? Cada día que vivimos es una oportunidad para acercarnos a Dios y ayudar a otros a hacer lo mismo.”

“No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí con un propósito. Y mi propósito es hacer que la gente se enamore de la Eucaristía como yo estoy enamorado de ella.”

Pensé que era solo uno de sus habituales discursos espirituales.

No imaginaba que eran palabras proféticas.

En marzo de 2006, Carlo comenzó a sentirse mal.

Al principio pensamos que era gripe, pero cuando la fiebre no cedía y aparecieron otros síntomas, sus padres lo llevaron al hospital.

El diagnóstico llegó como un rayo: leucemia promielocítica aguda, forma M3, una de las más agresivas.

Recuerdo el día que Antonia me llamó para contarme.

Su voz estaba rota pero firme.

“Mateo, Carlo está en el hospital. Tiene leucemia. Los médicos dicen que es muy grave.”

Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies.

Carlo, el niño más bueno, más puro que había conocido. ¿Cómo era posible?

Fui al hospital San Gerardo de Monza esa misma tarde.

El recorrido desde la entrada hasta su habitación fue el más largo de mi vida.

Cuando entré en la habitación 104, Carlo estaba recostado en la cama, pálido, con una vía intravenosa en el brazo.

Pero cuando me vio, sonrió.

Esa sonrisa que siempre tenía, incluso ahora.

“Hola, Mateo”, me dijo con voz débil.

“No pongas esa cara, no estoy muerto todavía.”

Me senté junto a su cama sin saber qué decir.

“Carlo, yo lo siento. No sabía.”

Él negó con la cabeza.

“No te disculpes. Esto es parte del plan.”

“No entiendo todavía completamente, pero confío en que Dios sabe lo que hace.”

El plan.

Repetí con amargura.

“¿Qué clase de plan incluye darle leucemia a un niño de 15 años? Un niño bueno, un niño que dedica su vida a servir a Dios.”

Carlo me miró con esos ojos sabios que no correspondían a su edad.

“Mateo, le respondió con calma, la santidad no se mide en años vividos, sino en amor dado.

Si Dios me llama ahora, significa que mi misión aquí está completa.

Y sabes qué, estoy en paz con eso.”

Pasé las siguientes semanas visitando a Carlo casi todos los días.

Los médicos hacían todo lo posible, pero la leucemia avanzaba rápidamente.

Vi a ese niño extraordinario enfrentar el dolor, la debilidad, el miedo a la muerte con una serenidad que desafiaba toda lógica.

Nunca se quejaba, nunca preguntaba por qué a mí.

En lugar de eso, ofrecía su sufrimiento.

“Esto es por el Papa, por la Iglesia, por los jóvenes que están perdiendo la fe. Por ti, Mateo.”

Una tarde, cuando estaba especialmente débil, me tomó la mano y me dijo:

“Prométeme algo. Cualquier cosa, Carlos, promete que terminarás el sitio web, que seguirás compartiendo los milagros eucarísticos, que no dejarás que mi trabajo se pierda.”

Le prometí entre lágrimas.

Entonces Carlo sonrió.

“Bien. Porque desde el cielo voy a seguir ayudándote. Los santos no dejan de trabajar cuando mueren, solo cambian de oficina.”

A pesar de mi dolor, no pude evitar reír ante su broma.

El 12 de octubre de 2006, recibí la llamada que temía.

Antonia me dijo entre sollozos: “Mateo, ven rápido. Carlo está en sus últimas horas.”

Corrí al hospital.

Cuando llegué a la habitación, Carlo estaba consciente, pero muy débil.

Sus padres estaban a cada lado de la cama.

Un sacerdote acababa de darle la unción de los enfermos.

Me acerqué y Carlo giró su cabeza hacia mí.

“Viniste”, susurró.

“Claro que vine”, respondí apretando su mano.

“Carlo, necesito decirte algo. Siempre he admirado tu fe y creo, creo que tenías razón sobre Dios, sobre todo.”

Sus ojos se iluminaron con una última chispa de alegría.

“Lo sabía, Mateo. Lo sabía. Ahora solo necesitas dar ese paso final. Confía en él.”

Entonces algo extraordinario sucedió.

Carlo miró hacia arriba, hacia un punto en el techo que ninguno de nosotros podía ver.

Su rostro se transformó completamente.

El dolor desapareció.

Una paz absoluta, una alegría indescriptible se reflejó en sus rasgos.

No era la mirada de un niño adoctrinado cumpliendo un ritual.

Era la mirada de alguien que está viendo algo real, algo hermoso más allá de toda descripción.

Cuando terminó la misa y salimos, Carlo me preguntó: “¿Qué sentiste?”

No supe qué responder.

“Honestamente, Carlos, no sentí nada especial, pero vi algo en ti. Vi que para ti esto es absolutamente real.”

Sonrió.

“Porque es real, Mateo. Algún día tú también lo verás.”

Trabajamos juntos durante dos años más.

En ese tiempo, el sitio web de milagros eucarísticos se volvió increíblemente popular.

Recibíamos mensajes de todo el mundo, de personas que habían encontrado la fe a través del proyecto de Carlo.

Sacerdotes nos escribían agradeciéndonos por el material educativo.

Jóvenes como yo compartían testimonios de conversión después de revisar la evidencia científica de los milagros.

Carlo estaba radiante.

“Lo logramos, Mateo. Estamos evangelizando a través de internet.”

Pero yo seguía resistiéndome.

Admiraba a Carlo profundamente, su bondad, su inteligencia, su dedicación, pero no podía dar el salto de fe que él me pedía.

“No puedo creer solo porque quiero creer”, le decía.

“Necesito estar seguro.”

Y Carlo siempre respondía con paciencia.

“La fe no es lo opuesto a la razón, Mateo. Es un paso más allá de donde la razón puede llevarte.”

En el verano de 2005, cuando Carlo tenía 14 años, noté un cambio en él.

Seguía siendo alegre, entusiasta, dedicado al proyecto, pero había una profundidad nueva en sus palabras, una madurez espiritual que iba más allá de su edad.

Un día, mientras actualizábamos la sección de milagros europeos, Carlo me dijo algo que se me quedó grabado.

“Mateo, ¿sabes que la vida es un regalo, verdad? Cada día que vivimos es una oportunidad para acercarnos a Dios y ayudar a otros a hacer lo mismo.”

“No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí con un propósito. Y mi propósito es hacer que la gente se enamore de la Eucaristía como yo estoy enamorado de ella.”

Pensé que era solo uno de sus habituales discursos espirituales.

No imaginaba que eran palabras proféticas.

En marzo de 2006, Carlo comenzó a sentirse mal.

Al principio pensamos que era gripe, pero cuando la fiebre no cedía y aparecieron otros síntomas, sus padres lo llevaron al hospital.

El diagnóstico llegó como un rayo: leucemia promielocítica aguda, forma M3, una de las más agresivas.

Recuerdo el día que Antonia me llamó para contarme.

Su voz estaba rota pero firme.

“Mateo, Carlo está en el hospital. Tiene leucemia. Los médicos dicen que es muy grave.”

Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies.

Carlo, el niño más bueno, más puro que había conocido. ¿Cómo era posible?

Fui al hospital San Gerardo de Monza esa misma tarde.

El recorrido desde la entrada hasta su habitación fue el más largo de mi vida.

Cuando entré en la habitación 104, Carlo estaba recostado en la cama, pálido, con una vía intravenosa en el brazo.

Pero cuando me vio, sonrió.

Esa sonrisa que siempre tenía, incluso ahora.

“Hola, Mateo”, me dijo con voz débil.

“No pongas esa cara, no estoy muerto todavía.”

Me senté junto a su cama sin saber qué decir.

“Carlo, yo lo siento. No sabía.”

Él negó con la cabeza.

“No te disculpes. Esto es parte del plan.”

“No entiendo todavía completamente, pero confío en que Dios sabe lo que hace.”

El plan.

Repetí con amargura.

“¿Qué clase de plan incluye darle leucemia a un niño de 15 años? Un niño bueno, un niño que dedica su vida a servir a Dios.”

Carlo me miró con esos ojos sabios que no correspondían a su edad.

“Mateo, le respondió con calma, la santidad no se mide en años vividos, sino en amor dado.

Si Dios me llama ahora, significa que mi misión aquí está completa.

Y sabes qué, estoy en paz con eso.”

Pasé las siguientes semanas visitando a Carlo casi todos los días.

Los médicos hacían todo lo posible, pero la leucemia avanzaba rápidamente.

Vi a ese niño extraordinario enfrentar el dolor, la debilidad, el miedo a la muerte con una serenidad que desafiaba toda lógica.

Nunca se quejaba, nunca preguntaba por qué a mí.

En lugar de eso, ofrecía su sufrimiento.

“Esto es por el Papa, por la Iglesia, por los jóvenes que están perdiendo la fe. Por ti, Mateo.”

Una tarde, cuando estaba especialmente débil, me tomó la mano y me dijo:

“Prométeme algo. Cualquier cosa, Carlos, promete que terminarás el sitio web, que seguirás compartiendo los milagros eucarísticos, que no dejarás que mi trabajo se pierda.”

Le prometí entre lágrimas.

Entonces Carlo sonrió.

“Bien. Porque desde el cielo voy a seguir ayudándote. Los santos no dejan de trabajar cuando mueren, solo cambian de oficina.”

A pesar de mi dolor, no pude evitar reír ante su broma.

El 12 de octubre de 2006, recibí la llamada que temía.

Antonia me dijo entre sollozos: “Mateo, ven rápido. Carlo está en sus últimas horas.”

Corrí al hospital.

Cuando llegué a la habitación, Carlo estaba consciente, pero muy débil.

Sus padres estaban a cada lado de la cama.

Un sacerdote acababa de darle la unción de los enfermos.

Me acerqué y Carlo giró su cabeza hacia mí.

“Viniste”, susurró.

“Claro que vine”, respondí apretando su mano.

“Carlo, necesito decirte algo. Siempre he admirado tu fe y creo, creo que tenías razón sobre Dios, sobre todo.”

Sus ojos se iluminaron con una última chispa de alegría.

“Lo sabía, Mateo. Lo sabía. Ahora solo necesitas dar ese paso final. Confía en él.”

Entonces algo extraordinario sucedió.

Carlo miró hacia arriba, hacia un punto en el techo que ninguno de nosotros podía ver.

Su rostro se transformó completamente.

El dolor desapareció.

Una paz absoluta, una alegría indescriptible se reflejó en sus rasgos.

No era la mirada de un niño adoctrinado cumpliendo un ritual.

Era la mirada de alguien que está viendo algo real, algo hermoso más allá de toda descripción.

Cuando terminó la misa y salimos, Carlo me preguntó: “¿Qué sentiste?”

No supe qué responder.

“Honestamente, Carlos, no sentí nada especial, pero vi algo en ti. Vi que para ti esto es absolutamente real.”

Sonrió.

“Porque es real, Mateo. Algún día tú también lo verás.”

Trabajamos juntos durante dos años más.

En ese tiempo, el sitio web de milagros eucarísticos se volvió increíblemente popular.

Recibíamos mensajes de todo el mundo, de personas que habían encontrado la fe a través del proyecto de Carlo.

Sacerdotes nos escribían agradeciéndonos por el material educativo.

Jóvenes como yo compartían testimonios de conversión después de revisar la evidencia científica de los milagros.

Carlo estaba radiante.

“Lo logramos, Mateo. Estamos evangelizando a través de internet.”

Pero yo seguía resistiéndome.

Admiraba a Carlo profundamente, su bondad, su inteligencia, su dedicación, pero no podía dar el salto de fe que él me pedía.

“No puedo creer solo porque quiero creer”, le decía.

“Necesito estar seguro.”

Y Carlo siempre respondía con paciencia.

“La fe no es lo opuesto a la razón, Mateo. Es un paso más allá de donde la razón puede llevarte.”

En el verano de 2005, cuando Carlo tenía 14 años, noté un cambio en él.

Seguía siendo alegre, entusiasta, dedicado al proyecto, pero había una profundidad nueva en sus palabras, una madurez espiritual que iba más allá de su edad.

Un día, mientras actualizábamos la sección de milagros europeos, Carlo me dijo algo que se me quedó grabado.

“Mateo, ¿sabes que la vida es un regalo, verdad? Cada día que vivimos es una oportunidad para acercarnos a Dios y ayudar a otros a hacer lo mismo.”

“No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí con un propósito. Y mi propósito es hacer que la gente se enamore de la Eucaristía como yo estoy enamorado de ella.”

Pensé que era solo uno de sus habituales discursos espirituales.

No imaginaba que eran palabras proféticas.

En marzo de 2006, Carlo comenzó a sentirse mal.

Al principio pensamos que era gripe, pero cuando la fiebre no cedía y aparecieron otros síntomas, sus padres lo llevaron al hospital.

El diagnóstico llegó como un rayo: leucemia promielocítica aguda, forma M3, una de las más agresivas.

Recuerdo el día que Antonia me llamó para contarme.

Su voz estaba rota pero firme.

“Mateo, Carlo está en el hospital. Tiene leucemia. Los médicos dicen que es muy grave.”

Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies.

Carlo, el niño más bueno, más puro que había conocido. ¿Cómo era posible?

Fui al hospital San Gerardo de Monza esa misma tarde.

El recorrido desde la entrada hasta su habitación fue el más largo de mi vida.

Cuando entré en la habitación 104, Carlo estaba recostado en la cama, pálido, con una vía intravenosa en el brazo.

Pero cuando me vio, sonrió.

Esa sonrisa que siempre tenía, incluso ahora.

“Hola, Mateo”, me dijo con voz débil.

“No pongas esa cara, no estoy muerto todavía.”

Me senté junto a su cama sin saber qué decir.

“Carlo, yo lo siento. No sabía.”

Él negó con la cabeza.

“No te disculpes. Esto es parte del plan.”

“No entiendo todavía completamente, pero confío en que Dios sabe lo que hace.”

El plan.

Repetí con amargura.

“¿Qué clase de plan incluye darle leucemia a un niño de 15 años? Un niño bueno, un niño que dedica su vida a servir a Dios.”

Carlo me miró con esos ojos sabios que no correspondían a su edad.

“Mateo, le respondió con calma, la santidad no se mide en años vividos, sino en amor dado.

Si Dios me llama ahora, significa que mi misión aquí está completa.

Y sabes qué, estoy en paz con eso.”

Pasé las siguientes semanas visitando a Carlo casi todos los días.

Los médicos hacían todo lo posible, pero la leucemia avanzaba rápidamente.

Vi a ese niño extraordinario enfrentar el dolor, la debilidad, el miedo a la muerte con una serenidad que desafiaba toda lógica.

Nunca se quejaba, nunca preguntaba por qué a mí.

En lugar de eso, ofrecía su sufrimiento.

“Esto es por el Papa, por la Iglesia, por los jóvenes que están perdiendo la fe. Por ti, Mateo.”

Una tarde, cuando estaba especialmente débil, me tomó la mano y me dijo:

“Prométeme algo. Cualquier cosa, Carlos, promete que terminarás el sitio web, que seguirás compartiendo los milagros eucarísticos, que no dejarás que mi trabajo se pierda.”

Le prometí entre lágrimas.

Entonces Carlo sonrió.

“Bien. Porque desde el cielo voy a seguir ayudándote. Los santos no dejan de trabajar cuando mueren, solo cambian de oficina.”

A pesar de mi dolor, no pude evitar reír ante su broma.

El 12 de octubre de 2006, recibí la llamada que temía.

Antonia me dijo entre sollozos: “Mateo, ven rápido. Carlo está en sus últimas horas.”

Corrí al hospital.

Cuando llegué a la habitación, Carlo estaba consciente, pero muy débil.

Sus padres estaban a cada lado de la cama.

Un sacerdote acababa de darle la unción de los enfermos.

Me acerqué y Carlo giró su cabeza hacia mí.

“Viniste”, susurró.

“Claro que vine”, respondí apretando su mano.

“Carlo, necesito decirte algo. Siempre he admirado tu fe y creo, creo que tenías razón sobre Dios, sobre todo.”

Sus ojos se iluminaron con una última chispa de alegría.

“Lo sabía, Mateo. Lo sabía. Ahora solo necesitas dar ese paso final. Confía en él.”

Entonces algo extraordinario sucedió.

Carlo miró hacia arriba, hacia un punto en el techo que ninguno de nosotros podía ver.

Su rostro se transformó completamente.

El dolor desapareció.

Una paz absoluta, una alegría indescriptible se reflejó en sus rasgos.

No era la mirada de un niño adoctrinado cumpliendo un ritual.

Era la mirada de alguien que está viendo algo real, algo hermoso más allá de toda descripción.

Cuando terminó la misa y salimos, Carlo me preguntó: “¿Qué sentiste?”

No supe qué responder.

“Honestamente, Carlos, no sentí nada especial, pero vi algo en ti. Vi que para ti esto es absolutamente real.”

Sonrió.

“Porque es real, Mateo. Algún día tú también lo verás.”

Trabajamos juntos durante dos años más.

En ese tiempo, el sitio web de milagros eucarísticos se volvió increíblemente popular.

Recibíamos mensajes de todo el mundo, de personas que habían encontrado la fe a través del proyecto de Carlo.

Sacerdotes nos escribían agradeciéndonos por el material educativo.

Jóvenes como yo compartían testimonios de conversión después de revisar la evidencia científica de los milagros.

Carlo estaba radiante.

“Lo logramos, Mateo. Estamos evangelizando a través de internet.”

Pero yo seguía resistiéndome.

Admiraba a Carlo profundamente, su bondad, su inteligencia, su dedicación, pero no podía dar el salto de fe que él me pedía.

“No puedo creer solo porque quiero creer”, le decía.

“Necesito estar seguro.”

Y Carlo siempre respondía con paciencia.

“La fe no es lo opuesto a la razón, Mateo. Es un paso más allá de donde la razón puede llevarte.”

En el verano de 2005, cuando Carlo tenía 14 años, noté un cambio en él.

Seguía siendo alegre, entusiasta, dedicado al proyecto, pero había una profundidad nueva en sus palabras, una madurez espiritual que iba más allá de su edad.

Un día, mientras actualizábamos la sección de milagros europeos, Carlo me dijo algo que se me quedó grabado.

“Mateo, ¿sabes que la vida es un regalo, verdad? Cada día que vivimos es una oportunidad para acercarnos a Dios y ayudar a otros a hacer lo mismo.”

“No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí con un propósito. Y mi propósito es hacer que la gente se enamore de la Eucaristía como yo estoy enamorado de ella.”

Pensé que era solo uno de sus habituales discursos espirituales.

No imaginaba que eran palabras proféticas.

En marzo de 2006, Carlo comenzó a sentirse mal.

Al principio pensamos que era gripe, pero cuando la fiebre no cedía y aparecieron otros síntomas, sus padres lo llevaron al hospital.

El diagnóstico llegó como un rayo: leucemia promielocítica aguda, forma M3, una de las más agresivas.

Recuerdo el día que Antonia me llamó para contarme.

Su voz estaba rota pero firme.

“Mateo, Carlo está en el hospital. Tiene leucemia. Los médicos dicen que es muy grave.”

Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies.

Carlo, el niño más bueno, más puro que había conocido. ¿Cómo era posible?

Fui al hospital San Gerardo de Monza esa misma tarde.

El recorrido desde la entrada hasta su habitación fue el más largo de mi vida.

Cuando entré en la habitación 104, Carlo estaba recostado en la cama, pálido, con una vía intravenosa en el brazo.

Pero cuando me vio, sonrió.

Esa sonrisa que siempre tenía, incluso ahora.

“Hola, Mateo”, me dijo con voz débil.

“No pongas esa cara, no estoy muerto todavía.”

Me senté junto a su cama sin saber qué decir.

“Carlo, yo lo siento. No sabía.”

Él negó con la cabeza.

“No te disculpes. Esto es parte del plan.”

“No entiendo todavía completamente, pero confío en que Dios sabe lo que hace.”

El plan.

Repetí con amargura.

“¿Qué clase de plan incluye darle leucemia a un niño de 15 años? Un niño bueno, un niño que dedica su vida a servir a Dios.”

Carlo me miró con esos ojos sabios que no correspondían a su edad.

“Mateo, le respondió con calma, la santidad no se mide en años vividos, sino en amor dado.

Si Dios me llama ahora, significa que mi misión aquí está completa.

Y sabes qué, estoy en paz con eso.”

Pasé las siguientes semanas visitando a Carlo casi todos los días.

Los médicos hacían todo lo posible, pero la leucemia avanzaba rápidamente.

Vi a ese niño extraordinario enfrentar el dolor, la debilidad, el miedo a la muerte con una serenidad que desafiaba toda lógica.

Nunca se quejaba, nunca preguntaba por qué a mí.

En lugar de eso, ofrecía su sufrimiento.

“Esto es por el Papa, por la Iglesia, por los jóvenes que están perdiendo la fe. Por ti, Mateo.”

Una tarde, cuando estaba especialmente débil, me tomó la mano y me dijo:

“Prométeme algo. Cualquier cosa, Carlos, promete que terminarás el sitio web, que seguirás compartiendo los milagros eucarísticos, que no dejarás que mi trabajo se pierda.”

Le prometí entre lágrimas.

Entonces Carlo sonrió.

“Bien. Porque desde el cielo voy a seguir ayudándote. Los santos no dejan de trabajar cuando mueren, solo cambian de oficina.”

A pesar de mi dolor, no pude evitar reír ante su broma.

El 12 de octubre de 2006, recibí la llamada que temía.

Antonia me dijo entre sollozos: “Mateo, ven rápido. Carlo está en sus últimas horas.”

Corrí al hospital.

Cuando llegué a la habitación, Carlo estaba consciente, pero muy débil.

Sus padres estaban a cada lado de la cama.

Un sacerdote acababa de darle la unción de los enfermos.

Me acerqué y Carlo giró su cabeza hacia mí.

“Viniste”, susurró.

“Claro que vine”, respondí apretando su mano.

“Carlo, necesito decirte algo. Siempre he admirado tu fe y creo, creo que tenías razón sobre Dios, sobre todo.”

Sus ojos se iluminaron con una última chispa de alegría.

“Lo sabía, Mateo. Lo sabía. Ahora solo necesitas dar ese paso final. Confía en él.”

Entonces algo extraordinario sucedió.

Carlo miró hacia arriba, hacia un punto en el techo que ninguno de nosotros podía ver.

Su rostro se transformó completamente.

El dolor desapareció.

Una paz absoluta, una alegría indescriptible se reflejó en sus rasgos.

No era la mirada de un niño adoctrinado cumpliendo un ritual.

Era la mirada de alguien que está viendo algo real, algo hermoso más allá de toda descripción.

Cuando terminó la misa y salimos, Carlo me preguntó: “¿Qué sentiste?”

No supe qué responder.

“Honestamente, Carlos, no sentí nada especial, pero vi algo en ti. Vi que para ti esto es absolutamente real.”

Sonrió.

“Porque es real, Mateo. Algún día tú también lo verás.”

Trabajamos juntos durante dos años más.

En ese tiempo, el sitio web de milagros eucarísticos se volvió increíblemente popular.

Recibíamos mensajes de todo el mundo, de personas que habían encontrado la fe a través del proyecto de Carlo.

Sacerdotes nos escribían agradeciéndonos por el material educativo.

Jóvenes como yo compartían testimonios de conversión después de revisar la evidencia científica de los milagros.

Carlo estaba radiante.

“Lo logramos, Mateo. Estamos evangelizando a través de internet.”

Pero yo seguía resistiéndome.

Admiraba a Carlo profundamente, su bondad, su inteligencia, su dedicación, pero no podía dar el salto de fe que él me pedía.

“No puedo creer solo porque quiero creer”, le decía.

“Necesito estar seguro.”

Y Carlo siempre respondía con paciencia.

“La fe no es lo opuesto a la razón, Mateo. Es un paso más allá de donde la razón puede llevarte.”

En el verano de 2005, cuando Carlo tenía 14 años, noté un cambio en él.

Seguía siendo alegre, entusiasta, dedicado al proyecto, pero había una profundidad nueva en sus palabras, una madurez espiritual que iba más allá de su edad.

Un día, mientras actualizábamos la sección de milagros europeos, Carlo me dijo algo que se me quedó grabado.

“Mateo, ¿sabes que la vida es un regalo, verdad? Cada día que vivimos es una oportunidad para acercarnos a Dios y ayudar a otros a hacer lo mismo.”

“No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí con un propósito. Y mi propósito es hacer que la gente se enamore de la Eucaristía como yo estoy enamorado de ella.”

Pensé que era solo uno de sus habituales discursos espirituales.

No imaginaba que eran palabras proféticas.

En marzo de 2006, Carlo comenzó a sentirse mal.

Al principio pensamos que era gripe, pero cuando la fiebre no cedía y aparecieron otros síntomas, sus padres lo llevaron al hospital.

El diagnóstico llegó como un rayo: leucemia promielocítica aguda, forma M3, una de las más agresivas.

Recuerdo el día que Antonia me llamó para contarme.

Su voz estaba rota pero firme.

“Mateo, Carlo está en el hospital. Tiene leucemia. Los médicos dicen que es muy grave.”

Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies.

Carlo, el niño más bueno, más puro que había conocido. ¿Cómo era posible?

Fui al hospital San Gerardo de Monza esa misma tarde.

El recorrido desde la entrada hasta su habitación fue el más largo de mi vida.

Cuando entré en la habitación 104, Carlo estaba recostado en la cama, pálido, con una vía intravenosa en el brazo.

Pero cuando me vio, sonrió.

Esa sonrisa que siempre tenía, incluso ahora.

“Hola, Mateo”, me dijo con voz débil.

“No pongas esa cara, no estoy muerto todavía.”

Me senté junto a su cama sin saber qué decir.

“Carlo, yo lo siento. No sabía.”

Él negó con la cabeza.

“No te disculpes. Esto es parte del plan.”

“No entiendo todavía completamente, pero confío en que Dios sabe lo que hace.”

El plan.

Repetí con amargura.

“¿Qué clase de plan incluye darle leucemia a un niño de 15 años? Un niño bueno, un niño que dedica su vida a servir a Dios.”

Carlo me miró con esos ojos sabios que no correspondían a su edad.

“Mateo, le respondió con calma, la santidad no se mide en años vividos, sino en amor dado.

Si Dios me llama ahora, significa que mi misión aquí está completa.

Y sabes qué, estoy en paz con eso.”

Pasé las siguientes semanas visitando a Carlo casi todos los días.

Los médicos hacían todo lo posible, pero la leucemia avanzaba rápidamente.

Vi a ese niño extraordinario enfrentar el dolor, la debilidad, el miedo a la muerte con una serenidad que desafiaba toda lógica.

Nunca se quejaba, nunca preguntaba por qué a mí.

En lugar de eso, ofrecía su sufrimiento.

“Esto es por el Papa, por la Iglesia, por los jóvenes que están perdiendo la fe. Por ti, Mateo.”

Una tarde, cuando estaba especialmente débil, me tomó la mano y me dijo:

“Prométeme algo. Cualquier cosa, Carlos, promete que terminarás el sitio web, que seguirás compartiendo los milagros eucarísticos, que no dejarás que mi trabajo se pierda.”

Le prometí entre lágrimas.

Entonces Carlo sonrió.

“Bien. Porque desde el cielo voy a seguir ayudándote. Los santos no dejan de trabajar cuando mueren, solo cambian de oficina.”

A pesar de mi dolor, no pude evitar reír ante su broma.

El 12 de octubre de 2006, recibí la llamada que temía.

Antonia me dijo entre sollozos: “Mateo, ven rápido. Carlo está en sus últimas horas.”

Corrí al hospital.

Cuando llegué a la habitación, Carlo estaba consciente, pero muy débil.

Sus padres estaban a cada lado de la cama.

Un sacerdote acababa de darle la unción de los enfermos.

Me acerqué y Carlo giró su cabeza hacia mí.

“Viniste”, susurró.

“Claro que vine”, respondí apretando su mano.

“Carlo, necesito decirte algo. Siempre he admirado tu fe y creo, creo que tenías razón sobre Dios, sobre todo.”

Sus ojos se iluminaron con una última chispa de alegría.

“Lo sabía, Mateo. Lo sabía. Ahora solo necesitas dar ese paso final. Confía en él.”

Entonces algo extraordinario sucedió.

Carlo miró hacia arriba, hacia un punto en el techo que ninguno de nosotros podía ver.

Su rostro se transformó completamente.

El dolor desapareció.

Una paz absoluta, una alegría indescriptible se reflejó en sus rasgos.

No era la mirada de un niño adoctrinado cumpliendo un ritual.

Era la mirada de alguien que está viendo algo real, algo hermoso más allá de toda descripción.

Cuando terminó la misa y salimos, Carlo me preguntó: “¿Qué sentiste?”

No supe qué responder.

“Honestamente, Carlos, no sentí nada especial, pero vi algo en ti. Vi que para ti esto es absolutamente real.”

Sonrió.

“Porque es real, Mateo. Algún día tú también lo verás.”

Trabajamos juntos durante dos años más.

En ese tiempo, el sitio web de milagros eucarísticos se volvió increíblemente popular.

Recibíamos mensajes de todo el mundo, de personas que habían encontrado la fe a través del proyecto de Carlo.

Sacerdotes nos escribían agradeciéndonos por el material educativo.

Jóvenes como yo compartían testimonios de conversión después de revisar la evidencia científica de los milagros.

Carlo estaba radiante.

“Lo logramos, Mateo. Estamos evangelizando a través de internet.”

Pero yo seguía resistiéndome.

Admiraba a Carlo profundamente, su bondad, su inteligencia, su dedicación, pero no podía dar el salto de fe que él me pedía.

“No puedo creer solo porque quiero creer”, le decía.

“Necesito estar seguro.”

Y Carlo siempre respondía con paciencia.

“La fe no es lo opuesto a la razón, Mateo. Es un paso más allá de donde la razón puede llevarte.”

En el verano de 2005, cuando Carlo tenía 14 años, noté un cambio en él.

Seguía siendo alegre, entusiasta, dedicado al proyecto, pero había una profundidad nueva en sus palabras, una madurez espiritual que iba más allá de su edad.

Un día, mientras actualizábamos la sección de milagros europeos, Carlo me dijo algo que se me quedó grabado.

“Mateo, ¿sabes que la vida es un regalo, verdad? Cada día que vivimos es una oportunidad para acercarnos a Dios y ayudar a otros a hacer lo mismo.”

“No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí con un propósito. Y mi propósito es hacer que la gente se enamore de la Eucaristía como yo estoy enamorado de ella.”

Pensé que era solo uno de sus habituales discursos espirituales.

No imaginaba que eran palabras proféticas.

En marzo de 2006, Carlo comenzó a sentirse mal.

Al principio pensamos que era gripe, pero cuando la fiebre no cedía y aparecieron otros síntomas, sus padres lo llevaron al hospital.

El diagnóstico llegó como un rayo: leucemia promielocítica aguda, forma M3, una de las más agresivas.

Recuerdo el día que Antonia me llamó para contarme.

Su voz estaba rota pero firme.

“Mateo, Carlo está en el hospital. Tiene leucemia. Los médicos dicen que es muy grave.”

Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies.

Carlo, el niño más bueno, más puro que había conocido. ¿Cómo era posible?

Fui al hospital San Gerardo de Monza esa misma tarde.

El recorrido desde la entrada hasta su habitación fue el más largo de mi vida.

Cuando entré en la habitación 104, Carlo estaba recostado en la cama, pálido, con una vía intravenosa en el brazo.

Pero cuando me vio, sonrió.

Esa sonrisa que siempre tenía, incluso ahora.

“Hola, Mateo”, me dijo con voz débil.

“No pongas esa cara, no estoy muerto todavía.”

Me senté junto a su cama sin saber qué decir.

“Carlo, yo lo siento. No sabía.”

Él negó con la cabeza.

“No te disculpes. Esto es parte del plan.”

“No entiendo todavía completamente, pero confío en que Dios sabe lo que hace.”

El plan.

Repetí con amargura.

“¿Qué clase de plan incluye darle leucemia a un niño de 15 años? Un niño bueno, un niño que dedica su vida a servir a Dios.”

Carlo me miró con esos ojos sabios que no correspondían a su edad.

“Mateo, le respondió con calma, la santidad no se mide en años vividos, sino en amor dado.

Si Dios me llama ahora, significa que mi misión aquí está completa.

Y sabes qué, estoy en paz con eso.”

Pasé las siguientes semanas visitando a Carlo casi todos los días.

Los médicos hacían todo lo posible, pero la leucemia avanzaba rápidamente.

Vi a ese niño extraordinario enfrentar el dolor, la debilidad, el miedo a la muerte con una serenidad que desafiaba toda lógica.

Nunca se quejaba, nunca preguntaba por qué a mí.

En lugar de eso, ofrecía su sufrimiento.

“Esto es por el Papa, por la Iglesia, por los jóvenes que están perdiendo la fe. Por ti, Mateo.”

Una tarde, cuando estaba especialmente débil, me tomó la mano y me dijo:

“Prométeme algo. Cualquier cosa, Carlos, promete que terminarás el sitio web, que seguirás compartiendo los milagros eucarísticos, que no dejarás que mi trabajo se pierda.”

Le prometí entre lágrimas.

Entonces Carlo sonrió.

“Bien. Porque desde el cielo voy a seguir ayudándote. Los santos no dejan de trabajar cuando mueren, solo cambian de oficina.”

A pesar de mi dolor, no pude evitar reír ante su broma.

El 12 de octubre de 2006, recibí la llamada que temía.

Antonia me dijo entre sollozos: “Mateo, ven rápido. Carlo está en sus últimas horas.”

Corrí al hospital.

Cuando llegué a la habitación, Carlo estaba consciente, pero muy débil.

Sus padres estaban a cada lado de la cama.

Un sacerdote acababa de darle la unción de los enfermos.

Me acerqué y Carlo giró su cabeza hacia mí.

“Viniste”, susurró.

“Claro que vine”, respondí apretando su mano.

“Carlo, necesito decirte algo. Siempre he admirado tu fe y creo, creo que tenías razón sobre Dios, sobre todo.”

Sus ojos se iluminaron con una última chispa de alegría.

“Lo sabía, Mateo. Lo sabía. Ahora solo necesitas dar ese paso final. Confía en él.”

Entonces algo extraordinario sucedió.

Carlo miró hacia arriba, hacia un punto en el techo que ninguno de nosotros podía ver.

Su rostro se transformó completamente.

El dolor desapareció.

Una paz absoluta, una alegría indescriptible se reflejó en sus rasgos.

No era la mirada de un niño adoctrinado cumpliendo un ritual.

Era la mirada de alguien que está viendo algo real, algo hermoso más allá de toda descripción.

Cuando terminó la misa y salimos, Carlo me preguntó: “¿Qué sentiste?”

No supe qué responder.

“Honestamente, Carlos, no sentí nada especial, pero vi algo en ti. Vi que para ti esto es absolutamente real.”

Sonrió.

“Porque es real, Mateo. Algún día tú también lo verás.”

Trabajamos juntos durante dos años más.

En ese tiempo, el sitio web de milagros eucarísticos se volvió increíblemente popular.

Recibíamos mensajes de todo el mundo, de personas que habían encontrado la fe a través del proyecto de Carlo.

Sacerdotes nos escribían agradeciéndonos por el material educativo.

Jóvenes como yo compartían testimonios de conversión después de revisar la evidencia científica de los milagros.

Carlo estaba radiante.

“Lo logramos, Mateo. Estamos evangelizando a través de internet.”

Pero yo seguía resistiéndome.

Admiraba a Carlo profundamente, su bondad, su inteligencia, su dedicación, pero no podía dar el salto de fe que él me pedía.

“No puedo creer solo porque quiero creer”, le decía.

“Necesito estar seguro.”

Y Carlo siempre respondía con paciencia.

“La fe no es lo opuesto a la razón, Mateo. Es un paso más allá de donde la razón puede llevarte.”

En el verano de 2005, cuando Carlo tenía 14 años, noté un cambio en él.

Seguía siendo alegre, entusiasta, dedicado al proyecto, pero había una profundidad nueva en sus palabras, una madurez espiritual que iba más allá de su edad.

Un día, mientras actualizábamos la sección de milagros europeos, Carlo me dijo algo que se me quedó grabado.

“Mateo, ¿sabes que la vida es un regalo, verdad? Cada día que vivimos es una oportunidad para acercarnos a Dios y ayudar a otros a hacer lo mismo.”

“No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí con un propósito. Y mi propósito es hacer que la gente se enamore de la Eucaristía como yo estoy enamorado de ella.”

Pensé que era solo uno de sus habituales discursos espirituales.

No imaginaba que eran palabras proféticas.

En marzo de 2006, Carlo comenzó a sentirse mal.

Al principio pensamos que era gripe, pero cuando la fiebre no cedía y aparecieron otros síntomas, sus padres lo llevaron al hospital.

El diagnóstico llegó como un rayo: leucemia promielocítica aguda, forma M3, una de las más agresivas.

Recuerdo el día que Antonia me llamó para contarme.

Su voz estaba rota pero firme.

“Mateo, Carlo está en el hospital. Tiene leucemia. Los médicos dicen que es muy grave.”

Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies.

Carlo, el niño más bueno, más puro que había conocido. ¿Cómo era posible?

Fui al hospital San Gerardo de Monza esa misma tarde.

El recorrido desde la entrada hasta su habitación fue el más largo de mi vida.

Cuando entré en la habitación 104, Carlo estaba recostado en la cama, pálido, con una vía intravenosa en el brazo.

Pero cuando me vio, sonrió.

Esa sonrisa que siempre tenía, incluso ahora.

“Hola, Mateo”, me dijo con voz débil.

“No pongas esa cara, no estoy muerto todavía.”

Me senté junto a su cama sin saber qué decir.

“Carlo, yo lo siento. No sabía.”

Él negó con la cabeza.

“No te disculpes. Esto es parte del plan.”

“No entiendo todavía completamente, pero confío en que Dios sabe lo que hace.”

El plan.

Repetí con amargura.

“¿Qué clase de plan incluye darle leucemia a un niño de 15 años? Un niño bueno, un niño que dedica su vida a servir a Dios.”

Carlo me miró con esos ojos sabios que no correspondían a su edad.

“Mateo, le respondió con calma, la santidad no se mide en años vividos, sino en amor dado.

Si Dios me llama ahora, significa que mi misión aquí está completa.

Y sabes qué, estoy en paz con eso.”

Pasé las siguientes semanas visitando a Carlo casi todos los días.

Los médicos hacían todo lo posible, pero la leucemia avanzaba rápidamente.

Vi a ese niño extraordinario enfrentar el dolor, la debilidad, el miedo a la muerte con una serenidad que desafiaba toda lógica.

Nunca se quejaba, nunca preguntaba por qué a mí.

En lugar de eso, ofrecía su sufrimiento.

“Esto es por el Papa, por la Iglesia, por los jóvenes que están perdiendo la fe. Por ti, Mateo.”

Una tarde, cuando estaba especialmente débil, me tomó la mano y me dijo:

“Prométeme algo. Cualquier cosa, Carlos, promete que terminarás el sitio web, que seguirás compartiendo los milagros eucarísticos, que no dejarás que mi trabajo se pierda.”

Le prometí entre lágrimas.

Entonces Carlo sonrió.

“Bien. Porque desde el cielo voy a seguir ayudándote. Los santos no dejan de trabajar cuando mueren, solo cambian de oficina.”

A pesar de mi dolor, no pude evitar reír ante su broma.

El 12 de octubre de 2006, recibí la llamada que temía.

Antonia me dijo entre sollozos: “Mateo, ven rápido. Carlo está en sus últimas horas.”

Corrí al hospital.

Cuando llegué a la habitación, Carlo estaba consciente, pero muy débil.

Sus padres estaban a cada lado de la cama.

Un sacerdote acababa de darle la unción de los enfermos.

Me acerqué y Carlo giró su cabeza hacia mí.

“Viniste”, susurró.

“Claro que vine”, respondí apretando su mano.

“Carlo, necesito decirte algo. Siempre he admirado tu fe y creo, creo que tenías razón sobre Dios, sobre todo.”

Sus ojos se iluminaron con una última chispa de alegría.

“Lo sabía, Mateo. Lo sabía. Ahora solo necesitas dar ese paso final. Confía en él.”

Entonces algo extraordinario sucedió.

Carlo miró hacia arriba, hacia un punto en el techo que ninguno de nosotros podía ver.

Su rostro se transformó completamente.

El dolor desapareció.

Una paz absoluta, una alegría indescriptible se reflejó en sus rasgos.

No era la mirada de un niño adoctrinado cumpliendo un ritual.

Era la mirada de alguien que está viendo algo real, algo hermoso más allá de toda descripción.

Cuando terminó la misa y salimos, Carlo me preguntó: “¿Qué sentiste?”

No supe qué responder.

“Honestamente, Carlos, no sentí nada especial, pero vi algo en ti. Vi que para ti esto es absolutamente real.”

Sonrió.

“Porque es real, Mateo. Algún día tú también lo verás.”

Trabajamos juntos durante dos años más.

En ese tiempo, el sitio web de milagros eucarísticos se volvió increíblemente popular.

Recibíamos mensajes de todo el mundo, de personas que habían encontrado la fe a través del proyecto de Carlo.

Sacerdotes nos escribían agradeciéndonos por el material educativo.

Jóvenes como yo compartían testimonios de conversión después de revisar la evidencia científica de los milagros.

Carlo estaba radiante.

“Lo logramos, Mateo. Estamos evangelizando a través de internet.”

Pero yo seguía resistiéndome.

Admiraba a Carlo profundamente, su bondad, su inteligencia, su dedicación, pero no podía dar el salto de fe que él me pedía.

“No puedo creer solo porque quiero creer”, le decía.

“Necesito estar seguro.”

Y Carlo siempre respondía con paciencia.

“La fe no es lo opuesto a la razón, Mateo. Es un paso más allá de donde la razón puede llevarte.”

En el verano de 2005, cuando Carlo tenía 14 años, noté un cambio en él.

Seguía siendo alegre, entusiasta, dedicado al proyecto, pero había una profundidad nueva en sus palabras, una madurez espiritual que iba más allá de su edad.

Un día, mientras actualizábamos la sección de milagros europeos, Carlo me dijo algo que se me quedó grabado.

“Mateo, ¿sabes que la vida es un regalo, verdad? Cada día que vivimos es una oportunidad para acercarnos a Dios y ayudar a otros a hacer lo mismo.”

“No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí con un propósito. Y mi propósito es hacer que la gente se enamore de la Eucaristía como yo estoy enamorado de ella.”

Pensé que era solo uno de sus habituales discursos espirituales.

No imaginaba que eran palabras proféticas.

En marzo de 2006, Carlo comenzó a sentirse mal.

Al principio pensamos que era gripe, pero cuando la fiebre no cedía y aparecieron otros síntomas, sus padres lo llevaron al hospital.

El diagnóstico llegó como un rayo: leucemia promielocítica aguda, forma M3, una de las más agresivas.

Recuerdo el día que Antonia me llamó para contarme.

Su voz estaba rota pero firme.

“Mateo, Carlo está en el hospital. Tiene leucemia. Los médicos dicen que es muy grave.”

Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies.

Carlo, el niño más bueno, más puro que había conocido. ¿Cómo era posible?

Fui al hospital San Gerardo de Monza esa misma tarde.

El recorrido desde la entrada hasta su habitación fue el más largo de mi vida.

Cuando entré en la habitación 104, Carlo estaba recostado en la cama, pálido, con una vía intravenosa en el brazo.

Pero cuando me vio, sonrió.

Esa sonrisa que siempre tenía, incluso ahora.

“Hola, Mateo”, me dijo con voz débil.

“No pongas esa cara, no estoy muerto todavía.”

Me senté junto a su cama sin saber qué decir.

“Carlo, yo lo siento. No sabía.”

Él negó con la cabeza.

“No te disculpes. Esto es parte del plan.”

“No entiendo todavía completamente, pero confío en que Dios sabe lo que hace.”

El plan.

Repetí con amargura.

“¿Qué clase de plan incluye darle leucemia a un niño de 15 años? Un niño bueno, un niño que dedica su vida a servir a Dios.”

Carlo me miró con esos ojos sabios que no correspondían a su edad.

“Mateo, le respondió con calma, la santidad no se mide en años vividos, sino en amor dado.

Si Dios me llama ahora, significa que mi misión aquí está completa.

Y sabes qué, estoy en paz con eso.”

Pasé las siguientes semanas visitando a Carlo casi todos los días.

Los médicos hacían todo lo posible, pero la leucemia avanzaba rápidamente.

Vi a ese niño extraordinario enfrentar el dolor, la debilidad, el miedo a la muerte con una serenidad que desafiaba toda lógica.

Nunca se quejaba, nunca preguntaba por qué a mí.

En lugar de eso, ofrecía su sufrimiento.

“Esto es por el Papa, por la Iglesia, por los jóvenes que están perdiendo la fe. Por ti, Mateo.”

Una tarde, cuando estaba especialmente débil, me tomó la mano y me dijo:

“Prométeme algo. Cualquier cosa, Carlos, promete que terminarás el sitio web, que seguirás compartiendo los milagros eucarísticos, que no dejarás que mi trabajo se pierda.”

Le prometí entre lágrimas.

Entonces Carlo sonrió.

“Bien. Porque desde el cielo voy a seguir ayudándote. Los santos no dejan de trabajar cuando mueren, solo cambian de oficina.”

A pesar de mi dolor, no pude evitar reír ante su broma.

El 12 de octubre de 2006, recibí la llamada que temía.

Antonia me dijo entre sollozos: “Mateo, ven rápido. Carlo está en sus últimas horas.”

Corrí al hospital.

Cuando llegué a la habitación, Carlo estaba consciente, pero muy débil.

Sus padres estaban a cada lado de la cama.

Un sacerdote acababa de darle la unción de los enfermos.

Me acerqué y Carlo giró su cabeza hacia mí.

“Viniste”, susurró.

“Claro que vine”, respondí apretando su mano.

“Carlo, necesito decirte algo. Siempre he admirado tu fe y creo, creo que tenías razón sobre Dios, sobre todo.”

Sus ojos se iluminaron con una última chispa de alegría.

“Lo sabía, Mateo. Lo sabía. Ahora solo necesitas dar ese paso final. Confía en él.”

Entonces algo extraordinario sucedió.

Carlo miró hacia arriba, hacia un punto en el techo que ninguno de nosotros podía ver.

Su rostro se transformó completamente.

El dolor desapareció.

Una paz absoluta, una alegría indescriptible se reflejó en sus rasgos.

No era la mirada de un niño adoctrinado cumpliendo un ritual.

Era la mirada de alguien que está viendo algo real, algo hermoso más allá de toda descripción.

Cuando terminó la misa y salimos, Carlo me preguntó: “¿Qué sentiste?”

No supe qué responder.

“Honestamente, Carlos, no sentí nada especial, pero vi algo en ti. Vi que para ti esto es absolutamente real.”

Sonrió.

“Porque es real, Mateo. Algún día tú también lo verás.”

Trabajamos juntos