Mi nombre es Giovanni Rinaldi.

Hoy tengo 67 años, pero la historia que necesito contar comenzó una mañana de otoño hace muchos años, en 2006.

En aquella época yo ya trabajaba hacía más de 30 años en la misma funeraria, un edificio discreto y gris cerca del hospital San Gerardo, aquí en Monza.

Mi trabajo era simple, directo y, para ser sincero, completamente desprovisto de cualquier sentimiento.

Yo preparaba los cuerpos, lavaba, vestía, arreglaba.

Era una rutina, un conjunto de movimientos que mis manos conocían de memoria.

Las tragedias que pasaban por mi mesa de metal eran solo eso, casos, fichas con nombres y causas de muerte.

Construí un muro alrededor de mi corazón.

Una barrera necesaria me decía a mí mismo para no enloquecer.

La fe, Dios, la vida después de la muerte.

Nada de eso formaba parte de mi mundo.

Eran conceptos para los deudos, no para el hombre que cerraba las cremalleras de los sudarios.

Yo era eficiente, silencioso y, sobre todo, indiferente.

La muerte era solo el fin del funcionamiento de una máquina.

y mi trabajo era arreglar esa máquina para su última exhibición.

La mañana del 13 de octubre de 2006 no comenzó diferente a ninguna otra.

El aire de Monza estaba húmedo y frío con aquel olor a hojas mojadas que anuncia el fin del año.

Recuerdo el sonido de los neumáticos de mi viejo Fiato.

En el asfalto húmedo de la vía Pergolesi, camino al trabajo.

Llegué alrededor de las 7:30, como siempre.

El silencio de la funeraria me acogió.

Un silencio que para mí era normal, casi reconfortante.

Era un silencio lleno del zumbido bajo y constante de las cámaras de refrigeración, un sonido que se convirtió en la banda sonora de mi vida profesional.

Me cambié los zapatos, me puse mi delantal de material impermeable, me lavé las manos con el jabón antiséptico de olor fuerte.

Todo era un ritual mecánico.

Miré el tablón de anuncios vacío.

Una mañana tranquila, pensé.

Por un momento sentí un leve alivio.

Días tranquilos significaban menos fichas, menos cuerpos, menos trabajo.

Pero la tranquilidad en mi rama de actividad es siempre temporal.

Una breve pausa antes del próximo toque del teléfono, antes de la próxima llegada silenciosa del hospital de al lado.

No tardó mucho.

A las 7:40 el teléfono sonó.

Era del San Gerardo.

La voz del otro lado era protocolaria, sin emoción.

como la mía, un óbito para recoger.

Tomé mi portapapeles y anoté los detalles con mi bolígrafo de siempre.

Nombre: Carlo Acutis.

Edad, 15 años.

Causa de la muerte, leucemia promielocítica, aguda, fulminante.

Hora del fallecimiento, 6:45 de la mañana.

Para mí eran solo datos, información para rellenar los formularios.

Un muchacho de 15 años.

Cáncer.

Era triste, claro.

Pero la tristeza era una emoción que yo archivaba antes incluso de que pudiera formarse.

Ya había preparado a decenas de jóvenes, víctimas de accidentes, de enfermedades.

Cada caso era una pequeña tragedia contenida en una ficha de papel, pero mi trabajo era centrarme en el procedimiento, no en la historia.

Colgué el teléfono, puse la ficha en el portapapeles y me dirigí a la sala de recepción.

Era solo un día más, un nombre más, un cuerpo más que necesitaba mi atención profesional y desapegada.

No había nada que indicara que aquel nombre lo cambiaría todo.

La sala de preparación era mi santuario de indiferencia, una habitación fría, revestida de azulejos blancos del suelo al techo, con una gran mesa de acero inoxidable en el centro.

El olor era una mezcla de productos de limpieza, desinfectante y algo más, algo indescriptible que es el olor de la propia muerte, un olor metálico y dulzón que se impregna en todo.

Yo ya ni siquiera lo sentía.

Preparé mis instrumentos con la precisión de un cirujano, esponjas, fluidos, pinzas, algodón, todo en su orden exacto.

La puerta se abrió y el cuerpo del muchacho envuelto en el sudario blanco del hospital fue colocado sobre la mesa.

Era un procedimiento estándar.

Agradecí a los camilleros que salieron en silencio y cerré la puerta.

Me quedé solo en la sala como siempre preferí.

Yo, la mesa, el cuerpo y el zumbido de los refrigeradores.

Miré el sudario.

Era de un tamaño menor de lo habitual, lo que siempre traía una punzada sutil de incomodidad, el recuerdo de la juventud interrumpida, pero era solo eso, una punzada.

Rápidamente, mi mente profesional tomó el control.

Era hora de empezar el trabajo.

Me puse mis guantes de látex.

El chasquido de la goma contra la piel era un sonido familiar.

La señal para empezar, mi mano alcanzó la cremallera del sudario.

Era una cremallera grande, de plástico, fría al tacto.

Sostuve la pequeña asa de metal y empecé a tirar.

El sonido que hizo fue el mismo de siempre, un ruido áspero y lento, como el rasgar de una tela gruesa, un sonido que yo ya había oído miles de veces y que para mí significaba el inicio de un proceso técnico.

Yo nunca tenía ninguna expectativa sobre lo que encontraría.

Los rostros eran casi siempre iguales en la muerte.

Una máscara de cera con la mandíbula relajada, la piel pálida, los ojos ligeramente hundidos.

Era el rostro de la ausencia.

Pero mientras la cremallera bajaba y el plástico blanco se abría, sentí algo diferente en el aire.

Una quietud extraña, una suspensión.

No sé explicar.

Fue una fracción de segundo, una sensación de que el sonido de la cremallera estaba cortando no solo el plástico, sino algo más, algo que llenaba la sala y que yo nunca había percibido antes.

Solo una pequeña pausa en la historia, amigos.

Si se están conectando con lo que estoy contando, por favor, suscríbanse al canal y dejen su like para ayudarme a llevar este mensaje adelante.

Muchas gracias.

Volviendo, cuando el sudario se abrió por completo, vi su rostro y mi mundo se detuvo.

Mi cerebro, entrenado durante tres décadas para ver solo materia inerte, simplemente no pudo procesar la imagen.

El rostro de Carlo Acutis no era la máscara de la muerte que yo conocía.

Había una luz, no era una luz física proveniente de las lámparas fluorescentes del techo.

Era algo que parecía emanar de dentro de él.

Su piel tenía una palidez normal de la condición, pero su expresión era de una paz que yo jamás había presenciado.

No era la serenidad vacía de un cuerpo que dejó de luchar.

Era una paz plena, presente, casi activa.

Sus labios esbozaban una levísima sonrisa, algo tan sutil que podría ser una ilusión, pero que para mí era innegable.

Parecía que no estaba muerto, parecía que estaba solo durmiendo y que en cualquier momento podría abrir los ojos.

Di un paso hacia atrás instintivamente golpeando mi muslo con el borde de una bandeja de metal que tembló con un ruido agudo rompiendo el silencio.

Aquel sonido me asustó, me trajo de vuelta a la realidad, pero la imagen frente a mí no cambió.

Mis manos, que momentos antes eran herramientas firmes y precisas, comenzaron a temblar.

un temblor leve, pero incontrolable que subió por mis brazos.

Sentí una gota de sudor escurrir por mi 100 helada contra mi piel a pesar del frío de la sala.

Mi respiración se quedó atrapada en la garganta.

Miré frenéticamente a mi alrededor, a las paredes de azulejo blanco, a la puerta cerrada, como si buscara un testigo, alguien que pudiera confirmar que no me estaba volviendo loco, pero estaba solo.

El único sonido era el zumbido eléctrico que antes me confortaba y que ahora parecía amenazador, demasiado alto.

Yo, Giovanni Rinaldi, el hombre que miraba la muerte a los ojos todos los días sin pestañear, estaba con miedo.

No era miedo del cuerpo, sino miedo de lo que estaba sintiendo.

Era una sensación completamente nueva, una hendidura que se abría en el muro que yo había construido con tanto cuidado a lo largo de los años.

Era el miedo a lo inexplicable.

Y él estaba allí tendido en mi mesa de trabajo con el rostro de un niño de 15 años.

Mi mente pragmática luchaba desesperadamente por encontrar una explicación lógica.

Tenía que haber una, sería la iluminación de la sala, un ángulo específico que creaba una ilusión óptica, tal vez la enfermedad, la leucemia había causado alguna reacción inusual en los músculos faciales, fijándolos en aquella expresión serena.

Intenté aferrarme a esas ideas, a cualquier cosa que pudiera devolverme a mi estado de normalidad funcional.

Es solo un cuerpo, Giovanni.

Haz tu trabajo”, me dije a mí mismo en silencio, pero la frase sonaba vacía.

Toqué mi propio rostro, sintiendo la piel cálida y viva bajo mis dedos enguantados.

La diferencia era colosal.

Aquel niño frente a mí, aunque clínicamente muerto, parecía más vivo de lo que yo me sentía en aquel momento.

Su quietud era vibrante, mientras que mi agitación era hueca.

La batalla dentro de mi cabeza era feroz.

La experiencia de una vida entera contra la evidencia de mis propios ojos, contra la sensación que me erizaba la piel.

La lógica estaba perdiendo.

Con un esfuerzo enorme me obligué a volver al procedimiento.

Necesitaba moverme, hacer algo o sentía que quedaría paralizado allí, solo mirando aquel rostro.

Empecé la tarea de quitar la sábana blanca del hospital que aún lo envolvía parcialmente.

Mis movimientos eran lentos, excitantes, casi irreverentes, lo que era completamente atípico para mí.

Yo trataba todos los cuerpos con respeto profesional, pero esto era diferente.

Era un cuidado que venía de un lugar que yo no conocía.

Al tirar suavemente de la punta de la sábana, cerca de su pecho, algo pequeño y metálico se deslizó y cayó sobre la mesa de acero con un clink suave, pero que sonó como un trueno en el silencio de la sala.

Miré hacia abajo.

Era un rosario, un rosario simple, de metal, con las cuentas gastadas por el uso.

La pequeña cruz de metal parecía haber perdido el brillo hacía mucho tiempo.

Era un objeto común que yo ya había visto decenas de veces entre las pertenencias de los fallecidos, pero en aquel momento parecía la cosa más importante del mundo.

Mi procedimiento estándar era claro e inmutable.

Cualquier objeto personal encontrado junto al cuerpo debía ser inmediatamente recogido, colocado en una bolsa de plástico debidamente etiquetada y guardado en el armario de pertenencias para ser entregado a la familia.

Era una regla de oro, una cuestión de respeto y de organización.

Extendí la mano para tomar el rosario.

Mis dedos se quedaron a milímetros del metal frío y entonces me detuve.

Mi mano se congeló en el aire.

Una fuerza invisible parecía impedirme completar aquel gesto tan simple y rutinario.

No podía tomarlo para guardarlo.

Sería como cometer un error, una transgresión.

Miré el rosario, luego el rostro del niño y de vuelta al rosario.

Una conexión parecía existir entre los dos, un vínculo que yo no tenía el derecho de romper.

Me quedé allí de pie con la mano suspendida, sintiendo el peso de aquella vacilación inexplicable.

Todo mi entrenamiento, toda mi disciplina profesional se estaba desmoronando por culpa de un simple rosario de metal gastado.

No sé decir de dónde vino el impulso.

No fue un pensamiento, no fue una decisión consciente, fue un movimiento que comenzó en mis hombros, bajó por mi brazo y guió mi mano.

Finalmente, mis dedos tocaron el rosario.

El metal estaba helado, pero sentí un peso en él, un peso que no era solo físico, era como sostener algo de inmenso valor, una reliquia.

La sensación era tan extraña.

Yo, un hombre que no pisaba una iglesia hacía 40 años, sosteniendo un objeto de fe con un sentimiento que solo puedo describir como reverencia, miré de nuevo el rostro de Carlo.

Aquella paz, aquella luz, parecía estar directamente ligada a aquel pequeño objeto en mi mano.

La idea de separarlos, de colocar aquel rosario en una bolsa de plástico fría e impersonal, se volvió insoportable.

En aquel momento, las reglas de la funeraria, mis propias reglas de una vida entera, dejaron de tener cualquier importancia.

Había una nueva regla en vigor, una que estaba siendo dictada por algo dentro de aquella sala, algo que yo no entendía.

Con la misma delicadeza con que había tirado de la sábana, tomé el rosario y, en vez de guardarlo, hice lo impensable.

Lo coloqué de nuevo sobre el pecho del niño, sobre el suéter azul que vestía.

El pequeño crucifijo reposó exactamente sobre su esternón.

Luego gué sus manos, que estaban al lado del cuerpo, y las posicioné suavemente sobre el objeto, entrelazando sus dedos alrededor de las cuentas de metal.

El gesto pareció la cosa más natural del mundo.

Parecía correcto, como si estuviera solo devolviendo algo a su debido lugar.

Al terminar, dio un paso hacia atrás para observar.

La imagen era poderosa.

El niño, con su expresión de paz profunda, ahora sostenía el rosario.

La escena tenía una armonía, una integridad que me golpeó de lleno.

Yo, el ejecutor de tareas, acababa de realizar un acto que no estaba en ningún manual de procedimientos, un acto que no tenía lógica, no tenía razón, pero que parecía tener todo el sentido del universo.

Y entonces sucedió otra cosa que rompió completamente mi ser.

Me quedé allí mirando la escena que yo mismo había creado y las palabras comenzaron a formarse en mi garganta.

Palabras que no eran mías, que venían de un lugar olvidado, de una infancia distante.

Salieron como un susurro, casi inaudible en la sala silenciosa.

“Che, tu posa riposar en pace, ragazzo.

Que descanses en paz, muchacho.

” Una oración simple, corta, pero era una oración.

Yo no rezaba desde que mi madre me obligaba a ir a misa cuando era niño.

La religión era una formalidad de la que me había librado tan pronto como pude.

Y allí estaba yo, un hombre de mediana edad, escéptico y endurecido, susurrando una bendición para un cuerpo sin vida.

Las palabras parecían extrañas en mi boca.

Mi voz sonó ronca, como si estuviera usando cuerdas vocales que no habían sido ejercitadas hacía mucho tiempo, pero al mismo tiempo pronunciarlas me trajo una sensación de alivio, como si finalmente hubiera dicho algo que necesitaba ser dicho hacía años.

En el instante exacto en que las palabras dejaron mis labios, la atmósfera en la sala cambió.

El zumbido de los refrigeradores, que hasta entonces era una presencia constante, pareció desaparecer.

No es que se haya detenido, sino que fue como si un silencio mucho más denso y profundo hubiera engullido todos los demás sonidos.

Era un silencio absoluto, pesado, pero no opresivo.

Era un silencio que tenía presencia, que podía sentirse en la piel.

Contuve la respiración esperando.

No sé qué esperaba.

Una respuesta, una señal.

Nada sucedió.

Ninguna luz parpadeó.

Ningún sonido rompió el silencio, pero la sensación era inconfundible.

Ya no estaba solo en la sala.

Y no lo digo de una manera aterradora, al contrario, era una presencia calmante que parecía llenar cada centímetro cúbico del ambiente.

Sentí una paz que hacía eco a la paz en el rostro del niño, como si por un momento estuviera compartiendo lo que fuera que él estuviera sintiendo.

Me quedé completamente inmóvil, solo absorbiendo aquello.

Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, desde la nuca hasta los talones.

Pero no era un escalofrío de frío o de miedo.

Era como una corriente eléctrica de baja tensión, una vibración que parecía realinear algo dentro de mí.

El aire que respiraba parecía más puro, más ligero.

Miré mis propias manos aún enguantadas.

Ya no temblaban.

Estaban firmes, pero relajadas.

Las arrugas, las venas salientes, las cicatrices de pequeños cortes de una vida de trabajo manual, de repente las vi de una forma diferente, no como herramientas gastadas, sino como las manos de un hombre que estaba viviendo algo sagrado.

Yo, Giovanni, el escéptico, el hombre de la ciencia y la materia, estaba teniendo una experiencia que no podía ser medida, pesada o explicada.

Y por primera vez en mi vida adulta no sentí la necesidad de intentar explicarla, simplemente la acepté.

Acepté la paz, el silencio, la presencia.

Acepté que algo en aquella sala, aquel día, me había roto y rehecho de una forma que yo aún no comprendía.

Todavía tenía un trabajo que hacer.

Pero cuando retomé la tarea, todo era diferente.

Mis movimientos, antes automáticos y eficientes, ahora eran deliberados, gentiles.

Cada acto de lavar, de vestir, de preparar el cuerpo de Carlo Acutis se transformó en un ritual.

Ya no estaba tratando con un caso, estaba cuidando a alguien.

La indiferencia profesional que era mi armadura, se había disuelto completamente, dejándome vulnerable, pero de un modo bueno.

Sentí una conexión con aquel niño, una responsabilidad que iba mucho más allá de mi contrato de trabajo, el olor de los productos químicos, que antes era solo parte del ambiente, ahora me parecía inadecuado, una intrusión profana en aquel espacio sagrado.

Trabajé en silencio con un nivel de concentración y respeto que nunca había dedicado a nadie antes.

Era como si mis manos estuvieran siendo guiadas y mi único papel fuera el de no estorbar, de servir como un instrumento para aquel momento final de cuidado.

Llegó la hora de cerrar el sudario.

Era el último paso antes de moverlo al ataúd elegido por la familia.

Mi mano sostuvo la cremallera de nuevo, pero esta vez dudé por un motivo diferente.

No quería cubrir aquel rostro.

Parecía un sacrilegio esconder aquella expresión, aquella paz que me había transformado.

Quería que el mundo viera lo que yo vi, pero el procedimiento era el procedimiento.

Miré una última vez el rostro sereno de Carlo, sus manos sobre el rosario gastado.

Grabé cada detalle en mi memoria, sabiendo que aquella imagen quedaría conmigo para siempre.

Y entonces lentamente subí la cremallera, el sonido áspero que antes marcaba el inicio del trabajo, ahora marcaba el fin de una experiencia que yo no podía nombrar.

Al cerrarlo completamente sentí una punzada de tristeza, de pérdida.

Era como si estuviera cerrando la puerta a aquel momento, sellando un secreto entre mí, aquel niño y el silencio de aquella sala.

El resto de mi turno pasó como un borrón.

Salí de la sala de preparación y volví a la realidad mundana de la funeraria.

Mis colegas Marco y Elena estaban en la pequeña cocina tomando un café y hablando sobre el partido de fútbol del fin de semana.

Sus voces sonaban distantes, como si vinieran de muy lejos.

Intenté participar en la conversación.

Asentí con la cabeza.

Di una sonrisa débil, pero sus palabras sobre goles y cenas no tenían sentido para mí.

Mi cerebro estaba en otro lugar.

Todavía en aquella sala fría, todavía procesando el silencio, la paz, la oración susurrada.

Marco me dio una palmada amistosa en la espalda y preguntó si estaba bien.

Dijo que me veía pálido.

Solo murmuré que estaba un poco cansado.

¿Cómo podría explicar lo que había sucedido? Ellos me conocían hacía 20 años.

Conocían al Giovanni práctico, al Giovanni que no se inmutaba con nada.

¿Qué pensarían si les dijera que el cuerpo de un adolescente me había hecho rezar? No podía.

La experiencia era demasiado íntima.

La vuelta a casa fue surrealista.

Mientras conducía por las calles familiares de Monza, todo parecía diferente.

Los colores de las fachadas de los edificios parecían más vivos.

El cielo gris de otoño parecía tener más matices.

Veía los rostros de la gente en la calle, no como una masa anónima, sino como individuos, cada uno con su propia historia, sus propios dolores y alegrías.

Era como si un filtro hubiera sido removido de mis ojos, un filtro de indiferencia que yo ni siquiera sabía que estaba allí.

El rostro de Carlo Acutis estaba grabado en mi mente.

Lo veía en cada semáforo, en rojo, en cada esquina.

Aquella sonrisa sutil, aquella serenidad.

Llegué a casa, mi esposa aún no había vuelto del trabajo.

No encendí las luces.

Fui a mi sillón en la sala de estar y me senté en la oscuridad.

Me quedé allí durante horas sin moverme, solo reviviendo cada segundo de aquella mañana.

El sonido de la cremallera, el rostro, el rosario, la oración, el silencio.

Todo se repetía en un bucle infinito en mi cabeza.

En aquel sillón, en la quietud de mi casa, tomé una decisión.

No le contaría a nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a un sacerdote, a nadie.

¿Cómo podría poner en palabras algo que yo mismo no comprendía? Pensarían que el estrés del trabajo finalmente me había afectado, que estaba imaginando cosas al borde de la locura.

La experiencia era mía, era un tesoro frágil y aterrador y sentí que verbalizarla, intentar explicar la otra persona, la profanaría de alguna manera, la disminuiría.

Así que la guardé, la encerré en el cofre más profundo de mi alma.

Durante 13 largos años, aquella mañana de octubre de 2006 fue mi secreto.

Un secreto que me transformó silenciosamente, día tras día.

Un secreto que comenzó con un cuerpo que parecía vivo, con un rosario que no debería haberse quedado y con una paz que desafiaba a la propia muerte.

Pero aquel día, por muy transformador que haya sido, era solo el comienzo.

Lo que yo no sabía era que 13 años después, aquel mismo rostro volvería a aparecer en mi vida de una forma que me obligaría a finalmente romper mi silencio.

Los años que siguieron fueron extraños.

Por fuera yo era el mismo Giovanni.

Cumplía mis horarios, hacía mi trabajo con la misma eficiencia de siempre, pero por dentro algo fundamental había cambiado.

Aquel muro de indiferencia que me tomó 30 años construir tenía una grieta, una rendija por donde entraba una luz diferente.

Nunca más pude mirar los cuerpos que llegaban de la misma manera.

Empecé a buscar en cada rostro un vestigio de aquella paz que vi en Carlo, pero nunca más la encontré.

Mi trabajo dejó de ser solo mecánico.

Había un nuevo peso, una nueva solemnidad en cada gesto mío.

Al lavar un cuerpo, al vestir una última ropa, lo hacía con un respeto que ya no era solo profesional.

Era algo más profundo, casi un acto de servicio.

Mis colegas no notaron nada, pues yo mantenía la misma fachada de siempre, pero en el silencio de la sala de preparación ya no estaba solo.

La memoria de aquel niño, de aquella paz, estaba siempre conmigo.

Una presencia silenciosa que me guiaba.

Continué mi trabajo en la funeraria por algunos años más, hasta que llegó la edad de la jubilación.

Me sentía cansado, no del trabajo en sí, sino del peso de mi secreto.

Vivir con una experiencia de esa magnitud encerrada dentro de uno es agotador.

Cada vez que una familia lloraba en nuestra capilla, sentía el impulso de decirles algo, de ofrecerles un consuelo que no fuera solo una formalidad, pero no sabía cómo, qué palabras podría usar, cómo podría hablar de una paz que yo mismo no comprendía.

Entonces me mantenía en silencio, ofreciendo un vaso de agua, un pañuelo, gestos pequeños y mudos.

Me jubilé en 2015.

Pensé que lejos de aquel ambiente la memoria se volvería más suave, que el tiempo la atenuaría.

Me equivoqué.

Lejos de la rutina diaria con la muerte, el recuerdo de aquella mañana de 2006 se hizo aún más nítido, más insistente.

Era un eco constante en la quietud de mis días de jubilado, un signo de interrogación que planeaba sobre toda mi vida.

Y entonces, 13 años después, el secreto que guardé con tanto cuidado vino a tocar la puerta de mi sala de estar.

Era una tarde cualquiera de 2019.

Llovía afuera.

Yo estaba sentado en mi sillón viendo el telediario local, más por costumbre que por interés.

Mi esposa Sofía estaba en la cocina preparando la cena.

El sonido de la televisión era solo un ruido de fondo.

Hablaban de política, de deportes, las noticias de siempre.

Y de repente un reportaje comenzó.

Las imágenes mostraban la ciudad de Asís.

El periodista hablaba sobre la exhumación de un joven, un venerable, como parte de su proceso de beatificación.

Su nombre fue mencionado y mi corazón se detuvo.

Carlo Acutis.

Sentí un frío recorrer mi espalda.

Solté el control remoto que cayó en la alfombra con un golpe sordo.

Mis ojos se quedaron pegados a la pantalla.

No podía respirar.

El mundo entero pareció desaparecer y solo existíamos yo y la voz del periodista en la televisión.

La cámara se acercó a un ataúd abierto y allí estaba él.

Allí estaba aquel rostro.

El tiempo se detuvo.

13 años se disolvieron en un único instante.

Era él.

No había la menor sombra de duda.

El mismo cabello oscuro, la misma forma del rostro y sobre todo la misma expresión.

Aquella paz que me había roto y rehecho estaba allí, intacta, visible para el mundo.

Llevaba un suéter, una sudadera deportiva, no el mismo que yo había visto, pero el rostro, el rostro era idéntico a la imagen que yo había guardado en mi memoria como una fotografía sagrada.

El reportaje hablaba de un cuerpo encontrado incorrupto, de un milagro, pero yo no oía las palabras.

Yo solo veía veía la confirmación, la prueba de que yo no me había vuelto loco aquella mañana.

Lo que vi era real, la paz era real, la luz era real.

Las lágrimas comenzaron a escurrir por mi rostro, cálidas y silenciosas.

Yo no lloraba hacía décadas y allí estaba yo, un anciano, soyando silenciosamente frente a la televisión.

Sofía entró en la sala alertada por el sonido del control remoto cayendo.

Me vio y se asustó.

Giovanni, ¿qué pasó? ¿Estás pálido? ¿Te sientes mal? Se arrodilló a mi lado, la preocupación en sus ojos.

Yo no podía hablar, solo señalé la pantalla con la mano temblorosa.

La imagen de Carlo todavía estaba allí.

Ella miró la televisión, luego a mí, confusa.

Es el muchacho, el venerable.

Es una historia bonita, pero ¿por qué estás así? Las palabras finalmente salieron desgarrando mi garganta, cargadas con el peso de 13 años de silencio.

Fui yo susurré Sofía.

Fui yo quien lo preparó.

Ella frunció el ceño sin entender.

Preparó.

¿Cómo así? Y entonces, por primera vez, el secreto comenzó a salir.

Lo conté todo.

La llegada del cuerpo, el rostro, la luz, el rosario, mi oración excitante, el silencio que siguió.

Conté cada detalle de aquella mañana que había revivido solo durante tantos años.

Con cada palabra sentía un peso salir de mis hombros.

Ella me escuchó en silencio, sosteniendo mi mano.

Su rostro pasó de la preocupación a la confusión y luego al asombro.

Cuando terminé, la sala estaba tranquila, excepto por el sonido de la lluvia contra la ventana.

Yo esperaba que ella pensara que estaba senil, que dudara de mi cordura, pero ella solo apretó mi mano con más fuerza.

Giovanni, ¿por qué nunca me lo contaste? La pregunta era simple, pero la respuesta era compleja.

No podía.

dije con la voz aún embargada.

No era algo que se pudiera contar.

Parecía demasiado sagrado y tenía miedo.

Miedo de que al hablar el recuerdo perdiera su fuerza o que la gente no creyera y lo manchara con sus dudas.

Ella me miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente visto, completamente comprendido.

“Yo te creo”, dijo simplemente.

Y aquellas cuatro palabras fueron como una absolución.

Fueron el permiso que necesitaba para finalmente aceptar mi propia historia.

En los días que siguieron, un cambio profundo comenzó a ocurrir dentro de mí.

El secreto, una vez compartido, dejó de ser una carga y se transformó en una fuente de fuerza.

Hablar de aquello con Sofía me liberó.

La imagen en la televisión no fue solo una validación, fue una llamada.

Sentí, con una claridad que me asustó, que no podía seguir con mi vida de jubilado, cuidando el jardín y leyendo el periódico.

La experiencia con Carlo no me fue dada para que yo la guardara para siempre.

tenía un propósito y yo en mi vejez necesitaba descubrir cuál era.

Pasé noches en vela, ya no reviviendo el pasado con miedo, sino pensando en el futuro con una ansiedad que era casi juvenil.

¿Qué podría hacer un viejo exempleado de funeraria? No tenía talentos especiales, no era un hombre de grandes discursos.

Mis herramientas siempre fueron mis manos y mi silencio.

Y fue entonces cuando la respuesta comenzó a tomar forma.

Comencé a frecuentar la parroquia de nuestro barrio, la Chiesa de Sambiaguio.

Al principio solo me sentaba en el último banco durante la misa observando, no iba allí por un súbito fervor religioso en el sentido tradicional.

Iba porque sentía que necesitaba estar en un lugar donde el silencio era respetado, donde la gente buscaba consuelo.

Veía a las familias en duelo en los funerales, sus dolores expuestos.

Y por primera vez, en lugar de alejarme, sentí un deseo abrumador de acercarme, de ofrecer no solo un vaso de agua, sino algo más.

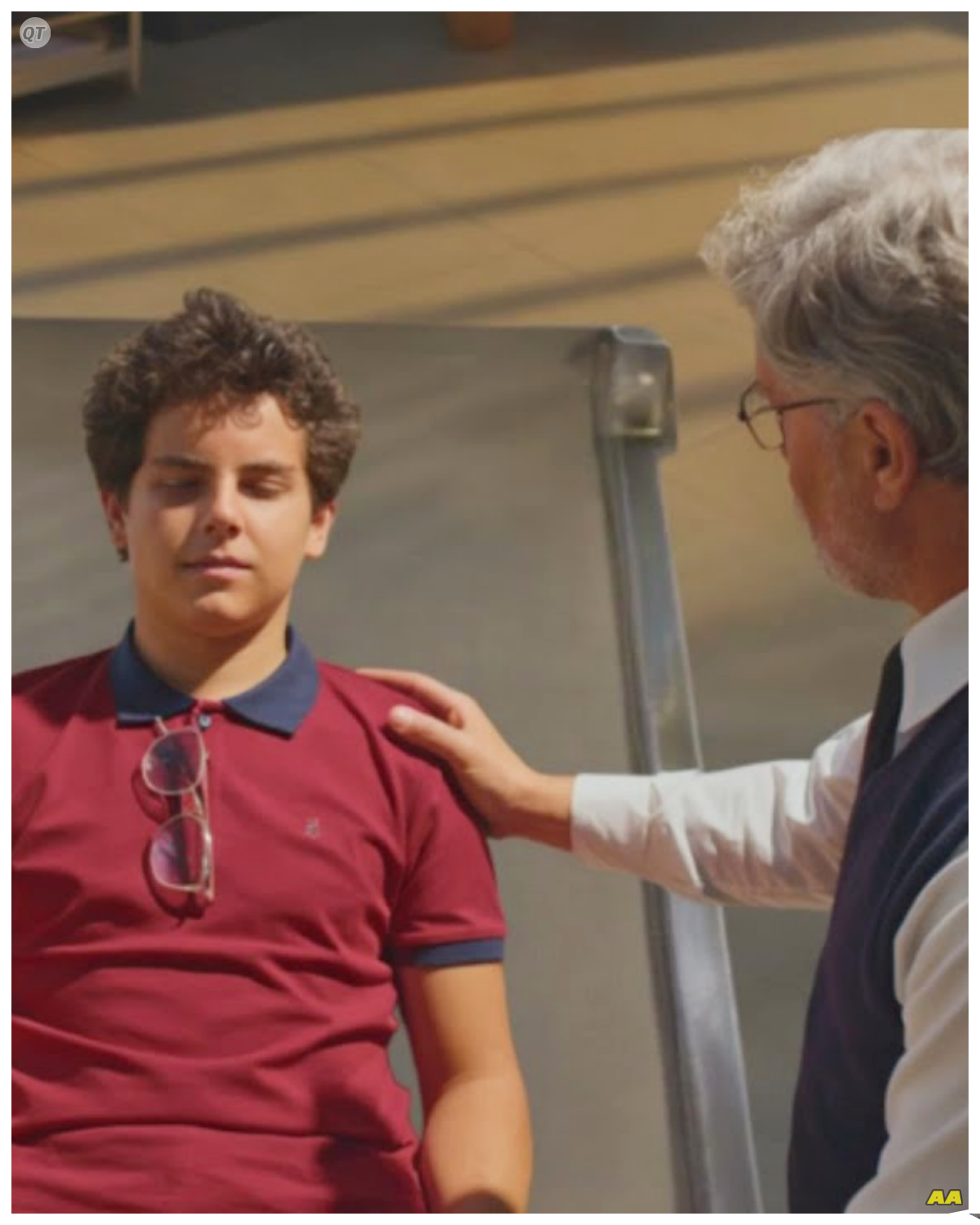

El párroco, padre Michele, un hombre amable de cabellos blancos, notó mi presencia constante.

Un día, después de la misa, vino a hablar conmigo.

Preguntó quién era.

Yo, le dije mi nombre y mi antigua profesión.

Sus ojos se iluminaron con una comprensión inmediata.

Un trabajo difícil, dijo.

Exige un corazón fuerte.

Yo solo asentí con la cabeza.

O lo rompe, respondí en voz baja.

Aquella conversación con padre Michele abrió una puerta.

Le conté una versión resumida de mi historia, sin los detalles más místicos, centrándome en el cambio que aquel caso específico había provocado en mí.

Él no me presionó por detalles, solo escuchó con una paciencia inmensa.

Al final me puso la mano en el hombro y dijo, “Giovanni, tu experiencia es un don.

Tal vez puedas usarla aquí.

” Así fue como comencé mi trabajo voluntario.

Empecé a ayudar en la organización de los funerales en la parroquia.

Arreglaba las flores, encendía las velas, garantizaba que todo estuviera en orden para recibir a las familias.

Era un trabajo entre bastidores, silencioso, muy parecido a mi antiguo oficio.

Pero la motivación era completamente diferente.

Ya no estaba procesando la muerte.

Estaba intentando honrar la vida que se fue y consolar las vidas que quedaron.

Ayudaba a cargar el ataúd, un gesto que había hecho mecánicamente miles de veces, pero que ahora tenía el peso de la compasión.

Pero la parte más importante de mi nuevo trabajo era conversar con los deudos.

Después de la ceremonia, cuando la iglesia se vaciaba y solo la familia más cercana permanecía perdida en su dolor, yo me acercaba, no con frases hechas o consejos religiosos.

Yo solo me quedaba allí.

A veces ofrecía un café, otras veces solo mi silencio.

Eh, invariablemente ellos comenzaban a hablar.

Hablaban del miedo, de la rabia, de la añoranza.

Y yo escuchaba, yo escuchaba con todo mi ser, recordando el silencio en la sala de preparación, la paz en el rostro de un niño.

Yo no les contaba mi historia, no se trataba de mí, pero yo usaba lo que aprendí aquel día para ofrecerles una presencia que yo esperaba pudiera ser un pequeño bálsamo.

Yo, el hombre que construyó un muro para protegerse del dolor de los demás, ahora pasaba mis días acercándome voluntariamente a él, intentando absorber un poco del sufrimiento para que la carga de ellos fuera más ligera.

Una vez, una señora que acababa de perder a su marido me preguntó con los ojos rojos de tanto llorar, “Usted que trabajó con esto toda la vida, ¿qué sucede después? ¿Es solo oscuridad? Mi antiguo yo habría dado una respuesta evasiva, algo profesional y distante.

Pero el Giovanni, que estaba allí aquel día, la miró y por primera vez compartió un pedazo de la verdad.

Yo no sé lo que sucede, señora le dije con la voz tranquila.

Pero una vez, hace mucho tiempo, vi algo.

Vi una paz tan grande, tan real, en el rostro de alguien que acababa de partir, que me hizo creer que no puede ser solo oscuridad.

Tiene que haber algo más.

Tiene que haber una luz.

Ella me miró y un pequeño minúsculo rastro de alivio pasó por su rostro cansado.

Fue solo eso.

Pero en aquel momento supe que había encontrado mi propósito.

Para eso servía mi secreto, no para ser gritado a los cuatro vientos, sino para ser susurrado como un secreto a quien lo necesitara oír.

Muchos me preguntan sobre el rosario.

¿Qué pasó con aquel pequeño rosario de metal gastado? Él nunca fue listado en las pertenencias personales.

En el caos de aquel día, con mi mente en turbulencia, yo simplemente lo puse en el bolsillo de mi delantal y lo olvidé.

Al final del turno, al cambiarme de ropa, sentí el metal frío en mi mano.

Mi corazón se heló.

Había roto el protocolo más básico.

Debería haber vuelto, catalogado, entregado.

Pero así como aquella mañana, una fuerza me impidió.

Sentí que aquel objeto ya no pertenecía a la familia Acutis.

De cierta forma había sido dejado atrás por un motivo.

Fue una testigo silenciosa de lo que sucedió en aquella sala.

Desde aquel día lo llevó conmigo.

Está siempre en el bolsillo interior de mi abrigo, el mismo abrigo que uso todos los días.

El metal está aún más liso y gastado ahora, pulido por 13 años de contacto con mis dedos en momentos de duda o de gratitud.

A veces cuando estoy solo, lo saco del bolsillo.

Su peso en la palma de mi mano me ancla.

Me recuerda que todo aquello fue real.

No fue un sueño, no fue una alucinación de un hombre cansado.

Fue real.

El rosario es mi prueba física, mi vínculo tangible con aquella mañana.

No lo uso para rezar las oraciones tradicionales.

Ni siquiera sabría cómo.

Para mí sostenerlo es una forma de oración silenciosa.

Es un gesto de recuerdo, un acto de agradecimiento.

Es mi manera de decir gracias a aquel niño que en su muerte me enseñó sobre la vida.

Es un recordatorio constante de que incluso en el lugar más frío e improbable, donde la esperanza parece no tener espacio para existir, algo extraordinario puede suceder.

y que la fe no es algo que se encuentra en libros o en discursos, sino en un encuentro, en una mirada, en un silencio profundo que lo cambia todo.

Las personas que me conocían antes y me conocen ahora dicen que he cambiado, dicen que estoy más sereno, más amable, que mis ojos, antes siempre cansados y distantes, ahora tienen un brillo diferente.

Yo no sé, me siento el mismo Giovanni de siempre, pero al mismo tiempo soy un hombre completamente diferente.

El cinismo que me sirvió de escudo por tanto tiempo se ha ido, reemplazado por una curiosidad, un asombro ante el misterio de la vida y de la muerte.

No tengo todas las respuestas.

En realidad, tengo más preguntas hoy que las que tenía hace 13 años.

Pero ahora me siento cómodo con las preguntas.

Aprendí que no necesito entender todo para creer en algo.

Aprendí que la experiencia más profunda de la vida a menudo está más allá de las palabras y de la lógica.

Y aprendí a vivir en esta nueva realidad, una realidad donde la muerte ya no es el punto final, sino tal vez, solo tal vez una coma.

Cuando la iglesia beatificó a Carlo Acutis en 2020, asistí a la ceremonia por televisión en el mismo sillón donde todo recomenzó.

Sofía estaba a mi lado sosteniendo mi mano.

Cuando mostraron su rostro de nuevo, no lloré, sonreí.

Era como reencontrar a un viejo amigo, alguien a quien le debía todo.

No sentí la necesidad de ir a Asís, de unirme a las multitudes.

Mi conexión con él no era pública.

Era algo que sucedió en el frío y en la soledad de una sala de azulejos blancos en Monza.

Y es allí donde pertenece esa memoria.

Mi peregrinación es interna, diaria, en el trabajo que hago en la parroquia, en la forma en que miro a las personas, en el peso del rosario en mi bolsillo.

Soy una testigo silenciosa de un milagro que no fue visto por cámaras, un milagro que no sucedió en un cuerpo que no se descompuso, sino en el alma de un viejo empleado de funeraria.

Mi trabajo en la parroquia continúa.

Me encuentro con las familias.

Escucho sus historias.

Me he convertido, para mi propia sorpresa, en un puerto seguro para muchos.

Ellos ven en mí a un hombre viejo y calmado que no tiene miedo de sentarse con su dolor.

No saben el por qué.

No saben que mi calma no viene de la sabiduría, sino de una certeza que me fue dada aquella mañana de octubre.

La certeza de que el amor y la paz son más fuertes que la muerte.

Y al intentar transmitir un fragmento de esa certeza, siento que estoy honrando la memoria de Carlo de la única manera que sé, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de presencia y compasión.

Yo, que pasé la vida cerrando cremalleras sobre los rostros, ahora intento abrir pequeñas rendijas de esperanza en los corazones.

Es una inversión poética que no me pasa desapercibida y en todo esto agradecido.

Nunca más enfrenté la muerte de la misma forma.

Aquel evento redefinió completamente mi percepción.

Antes era un proceso biológico, un fin.

Hoy la veo como una transición, un pasaje.

Cuando estoy en un funeral, no veo solo el dolor de la pérdida, que es real y terrible.

También veo el misterio, la posibilidad.

Aquel rostro sereno me enseñó que es posible partir de este mundo en un estado de gracia que trasciende el sufrimiento físico.

No entiendo cómo y no necesito entender, simplemente acepto.

Esa aceptación me dio una paz que yo nunca imaginé que fuera posible.

Me liberó del miedo a mi propia mortalidad.

Sé que mi tiempo también llegará como llega para todos, pero la idea ya no me aterroriza.

En lugar de miedo, siento una profunda y serena curiosidad sobre lo que encontraré al otro lado de la puerta.

Mi historia no trata de visiones o milagros espectaculares.

Es una historia pequeña, silenciosa, que ocurrió en un lugar que la mayoría de la gente prefiere ignorar.

Es la historia de cómo un hombre escéptico y endurecido fue tocado por la santidad.

No de una forma que lo hizo ver ángeles, sino de una forma que lo hizo ver la humanidad de verdad por primera vez.

Fue un encuentro que no ocurrió con el Carlo Acutis, que andaba en patineta y programaba computadoras, sino con el Carlo Acutis, que incluso en su silencio final continuaba irradiando una fe poderosa, una fe que atravesó la barrera de la muerte para encontrarme, para rescatarme de mi propia indiferencia.

Y por eso mi deuda con él es eterna y mi gratitud no tiene fin.

Él me dio un regalo que dinero alguno puede comprar y que tiempo alguno puede borrar.

A veces, cuando una familia me agradece por mi ayuda en la parroquia, siento ganas de decirles la verdad.

Siento ganas de decir, “No me agradezcan a mí.

Agradezcan a un niño que murió hace muchos años.

” Pero no lo hago.

La historia sigue siendo mía, de Sofía y del padre Michele.

Contarla ahora así es una forma de finalmente liberarla por completo, dejarla ir al mundo para que tal vez pueda tocar a otra persona de la misma forma que aquel encuentro me tocó a mí.

Mi vida se dividió en dos partes, los años antes de aquella mañana y los años después.

Y la segunda parte, aunque más corta y vivida en la vejez, ha sido infinitamente más rica, más significativa y más llena de una luz que yo nunca supe que existía.

La luz que vi por primera vez en el rostro de un niño de 15 años.

Pasé más de 30 años preparando a los muertos para su viaje final.

Era mi trabajo, mi rutina.

Yo era el profesional, aquel que ejecutaba las tareas.

Pero mirando hacia atrás, hoy entiendo la verdad de aquella mañana del 13 de octubre de 2006.

En aquella sala fría y silenciosa, los papeles se invirtieron.

Yo creía que estaba allí para preparar a un niño para su entierro, pero la verdad es que aquel día fue él, Carlo Acutis, quien me estaba preparando, preparándome para el resto de mi vida, preparándome para finalmente empezar a vivir.

Y yo, Giovanni Rinaldi, finalmente entendí, no fue el empleado de la funeraria quien preparó al santo, fue el santo quien preparó al empleado de la funeraria.

La historia de Giovanni es un recordatorio visceral.

¿Qué harías si algo inexplicable rompiera tus mayores certezas? Y tú, ¿cuántas veces te negaste a ver lo que estaba justo frente a ti por miedo a romper los propios muros que construiste? Créelo, este viaje apenas comienza.

Si la profundidad de esta narrativa te ha alcanzado, entonces el próximo paso es simple.

Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo historias que desafían.

¿Quieres apoyarnos aún más? Haz clic en el botón unirse y forma parte de nuestra comunidad.

Y para sumergirte en lo que sucede 13 años después, solo tienes que hacer clic en el próximo video que ya aparece en pantalla.

Un abrazo, mucha paz y hasta la próxima.

M.