Llevo 23 años trabajando en la sala de preparación del Hospital San Gerardo de Monza.

23 años tocando cuerpos fríos.

23 años siendo testigo del momento más íntimo y menos romántico de la muerte.

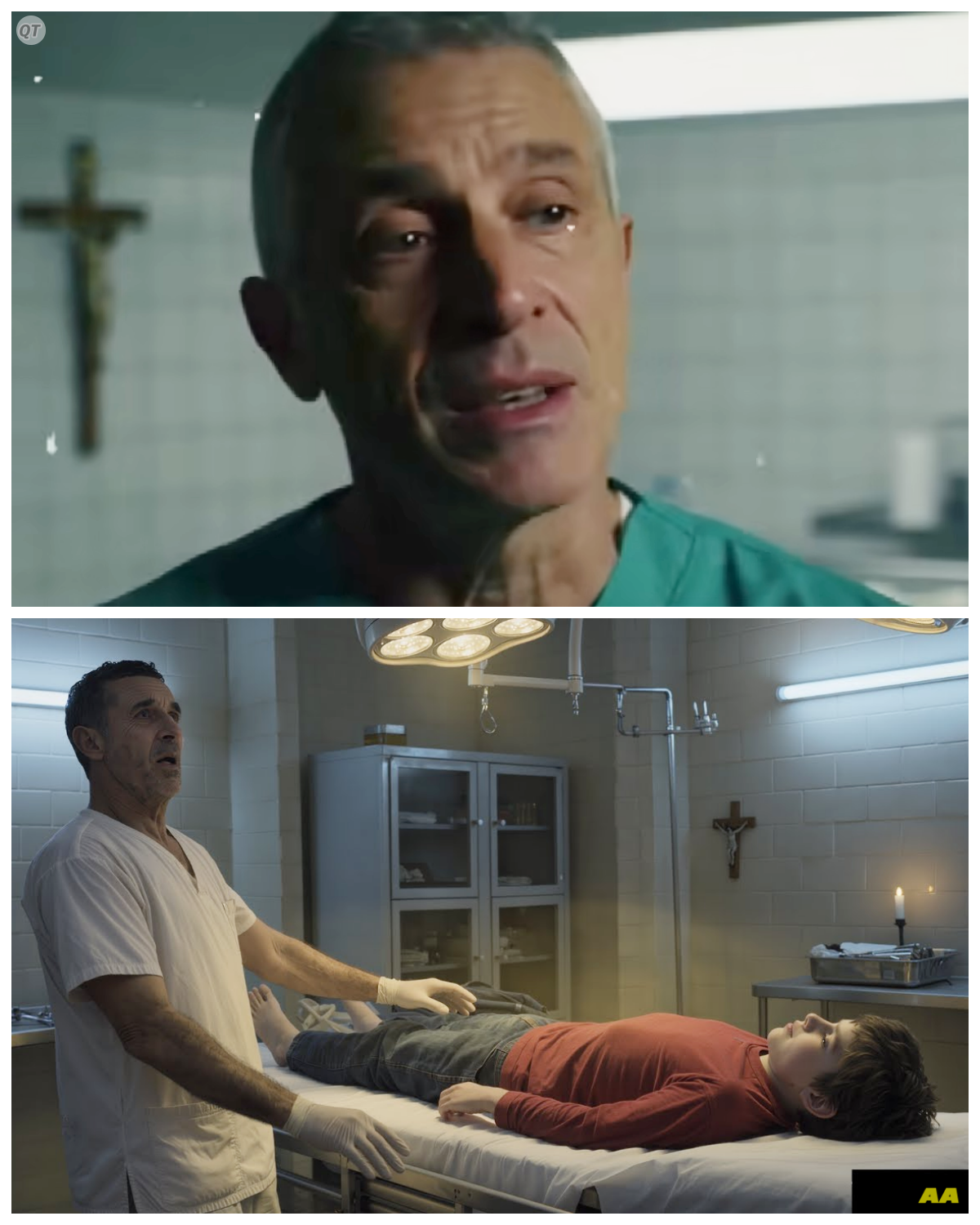

Mi nombre es Stefano Moretti, tengo 47 años y si hay algo que este trabajo me enseñó es que la muerte es democrática, técnica y absolutamente predecible.

O al menos eso pensaba hasta aquella mañana de octubre de 2006.

Cuando entré a la sala aquel día, el aire tenía esa densidad particular que solo conocemos quienes trabajamos con la muerte.

No es un olor exactamente, aunque el olor está presente, es más bien una atmósfera, una ausencia de vida que se puede sentir en la piel.

Había recibido el aviso la noche anterior.

Un joven de 15 años, leucemia fulminante, fallecido en la madrugada.

Casos como este siempre son difíciles para las familias, pero para mí después de tanto tiempo, se habían convertido en parte de la rutina.

Jóvenes, ancianos, hombres, mujeres.

Al final todos son cuerpos que necesitan ser preparados con dignidad y profesionalismo.

Me puse el uniforme con los movimientos automáticos que da la costumbre.

guantes de látex, bata desechable, mascarilla.

Revisé los instrumentos en la bandeja metálica, tijeras, pinzas, algodón, formal de ido, agujas de sutura, todo en su lugar como siempre.

Abrí la puerta de la cámara frigorífica y verifiqué el número en la etiqueta.

Camila 3.

Ahí estaba el cuerpo cubierto con una sábana blanca estándar del hospital.

Empujé la camilla hacia la sala de preparación.

Las ruedas chirriaban levemente contra el suelo de baldosas blancas.

Era un sonido que había escuchado miles de veces, tan familiar como mi propia respiración.

Coloqué la camilla bajo las luces halógenas, ajusté la altura a mi medida de trabajo y respiré hondo.

Otro día, otro procedimiento.

Eso era todo.

Antes de retirar la sábana, revisé el expediente.

Carlo Acutis, 15 años, nacido en Londres, residente en Milán.

Leucemia mieloide aguda tipo M3.

Diagnóstico tardío.

Evolución rápida.

Fallecimiento a las 3:40 de la madrugada.

Causa de muerte.

Hemorragia cerebral derivada de la leucemia.

Datos clínicos.

Fríos.

Precisos.

La historia resumida en términos médicos que yo había leído cientos de veces en diferentes expedientes, lo que me llamó la atención fue una nota al margen escrita a mano por el médico de turno.

Familia solicita especial cuidado en la preparación.

El joven era muy devoto.

Posible visita de autoridades eclesiásticas.

Alc cejas.

No era común, pero tampoco extraordinario.

Algunas familias religiosas pedían consideraciones especiales.

Siempre las respetábamos.

Nuestro trabajo era técnico, pero también humano.

Dejé el expediente a un lado y finalmente, como había hecho miles de veces antes, retiré la sábana.

Lo primero que noté fue su rostro.

Hay algo en los rostros de los muertos que los hace inmediatamente reconocibles como tales.

Una ausencia, una falta de tensión muscular, un vacío.

Pero este rostro era diferente.

No puedo explicarlo con precisión técnica porque no había nada técnicamente diferente.

Sus ojos estaban cerrados, su boca relajada, su piel pálida como corresponde después de la muerte.

Y sin embargo, había algo, una serenidad que iba más allá de la simple relajación.

postmortem.

Parecía dormido, sí, pero no de esa forma pesada y definitiva de los muertos.

Parecía descansando.

Sacudí la cabeza.

Sentimentalismos me dije.

Después de tantos años, uno pensaría que estoy inmune a estas impresiones subjetivas.

Pero los casos de jóvenes siempre removían algo.

Por más profesional que intentara ser.

Continué con mi inspección visual.

El cuerpo estaba vestido con una bata de hospital.

Necesitaría quitarla para comenzar el proceso de preparación”, registré mentalmente.

Complexión delgada, estatura aproximada de 1,70 m, signos visibles de la enfermedad en la palidez extrema, pero curiosamente no el aspecto demacrado típico de pacientes con leucemia avanzada.

Coloqué mis manos en los bordes de la camilla, preparándome mentalmente para comenzar.

Este era siempre el momento, el momento del primer contacto.

Después de tantos años había desarrollado una especie de protocolo mental.

Recordarme que era un cuerpo, un vehículo biológico que había dejado de funcionar, que mi trabajo era tratarlo con dignidad y profesionalismo, que no era diferente de cualquier otro procedimiento técnico que realizaba.

Extendí mi mano derecha hacia su hombro.

Necesitaba incorporar levemente el cuerpo para poder retirar la bata del hospital.

Es un movimiento estándar, algo que había hecho incontables veces.

Mi mano, cubierta por el guante de látex se acercó a su hombro derecho y entonces lo toqué.

No sé cómo describir lo que sentí en ese momento.

Sin sonar completamente irracional.

He tocado miles de cuerpos.

Miles.

Conozco exactamente qué esperar.

frialdad, rigidez en diversos grados dependiendo del tiempo transcurrido.

La textura particular de la piel sin circulación sanguínea.

Esa sensación inequívoca de materia inerte es algo que reconoces instantáneamente, una información que tus manos envían a tu cerebro sin necesidad de pensarlo.

Esto está muerto.

Pero cuando mis dedos se posaron sobre el hombro de Carlo Acutis, mi cerebro recibió información contradictoria.

La temperatura era la esperada, frío.

El cuerpo había estado en refrigeración durante horas.

Eso estaba bien, era lo correcto.

Pero había algo más, algo que no podía categorizar con mi experiencia profesional.

No era calidez física, definitivamente no.

Era otra cosa, una especie de presencia, densidad, no encuentro la palabra correcta.

Era como si el cuerpo estuviera frío, pero no vacío, como si hubiera algo todavía ahí.

algo que no debería estar.

Retiré la mano instintivamente, como si me hubiera quemado.

Me quedé mirando mi propia mano enguantada, confundido.

¿Qué demonios había sido eso? Respiré profundamente.

Vamos, Stefano me dije.

Son las 4 de la mañana.

Apenas has dormido 3 horas.

Es un chico joven y eso siempre te afecta más de lo que quieres admitir.

Concéntrate.

Volví a extender la mano esta vez con más determinación.

La coloqué nuevamente sobre su hombro y mantuve el contacto.

Conté hasta 10, respirando pausadamente, esperando que la sensación inicial se disipara y fuera reemplazada por las sensaciones familiares y objetivas que conocía, pero no se disipó.

Si acaso se intensificó.

Había una quietud en ese cuerpo que no era la quietud de la muerte.

La muerte tiene su propia cualidad, su propia firma sensorial.

Después de 23 años, la reconozco inmediatamente.

Es ausencia, es vacío, es el fin.

Pero esto era diferente.

Esto era paz.

Paz activa, si es que eso tiene algún sentido.

Como si el cuerpo estuviera descansando.

No ausente.

Como si hubiera alguien durmiendo profundamente, no alguien que había dejado de existir.

Deslicé mi mano desde su hombro hacia su brazo, sintiendo a través del guante la textura de su piel.

lisa, suave, sin las manchas típicas de la acumulación de sangre postmtem en las zonas de declive.

Eso era técnicamente notable.

La lividez cadavérica debería ser más evidente.

Continué hacia su mano.

La tomé entre las mías.

Un gesto que había realizado miles de veces para verificar la rigidez y preparar las extremidades.

Sus dedos eran largos, las uñas bien cuidadas, manos de un chico que había sido amado, cuidado.

Y entonces, sosteniéndola entre mis manos, sentí algo que me hizo cerrar los ojos.

era imposible, irracional, contrario a toda mi formación y experiencia, pero lo sentí con una claridad que no puedo negar.

Incluso ahora, tantos años después, sentí como si esa mano fría e inmóvil estuviera sosteniéndome de vuelta.

No físicamente, claro, la mano no se movió, no hubo ninguna presión, ningún cambio objetivo que pudiera medirse o documentarse.

Pero algo en mí, algo más profundo que mi percepción física, registró una respuesta, una presencia, una conexión.

Abrí los ojos bruscamente y solté la mano como si hubiera recibido una descarga eléctrica.

Mi corazón latía fuertemente.

Podía escucharlo en mis oídos.

Esto era absurdo, completamente absurdo.

Soy un hombre de ciencia, un técnico, alguien que trabaja con hechos objetivos y procedimientos estandarizados.

No creo en fantasmas, no creo en presencias espirituales, no creo en nada que no pueda ser medido, pesado y verificado.

Y sin embargo, ahí estaba en medio de mi sala de preparación, con las manos temblando ligeramente, mirando el cuerpo de un chico de 15 años que me había hecho sentir algo que no tenía nombre en mi vocabulario profesional.

Me alejé de la camilla y caminé hacia el lavabo.

Me quité los guantes con movimientos bruscos y abrí el grifo.

El agua fría corrió sobre mis manos.

La observé durante un largo momento.

Viendo cómo caía y se arremolinaba antes de desaparecer por el desagüe.

Respiré profundamente varias veces tratando de recuperar mi compostura profesional.

Esto era ridículo.

Había tenido una reacción emocional nada más.

Estrés, cansancio, la hora temprana.

El hecho de que era un adolescente, todo eso junto había creado una experiencia subjetiva que mi mente había malinterpretado.

Me sequé las manos, tomé un nuevo par de guantes y regresé a la camilla con renovada determinación.

Tenía un trabajo que hacer y lo haría.

Sin más tonterías, comencé con el procedimiento estándar de desvestir el cuerpo.

Desabroché la bata del hospital con movimientos eficientes y profesionales.

Y mientras lo hacía, mientras mis manos tocaban diferentes partes de su cuerpo en el curso normal del trabajo, no pude evitar continuar notando esa cualidad inexplicable.

Cada vez que mi piel, aunque fuera a través del látex, entraba en contacto con la suya, había ese algo, esa presencia, esa paz.

Retiré completamente la bata y la doblé a un lado.

El cuerpo ahora estaba completamente expuesto bajo las luces blancas y frías de la sala.

Procedí con la inspección visual detallada que era parte estándar de mi trabajo.

Necesitaba documentar cualquier marca, herida o particularidad antes de comenzar la preparación propiamente dicha.

Lo que vi me sorprendió nuevamente.

Para ser un paciente que había muerto de leucemia con complicaciones hemorrágicas, el cuerpo estaba notablemente bien preservado.

No había las decoloraciones extensas, las equimosis, las marcas que uno esperaría.

La piel, aunque pálida, tenía una calidad casi, no quiero decir saludable, porque obviamente no lo era, pero había una integridad en ella que era inusual en estas circunstancias.

Comencé el lavado ritual del cuerpo.

Tomé la esponja, la humedecí con agua tibia y jabón antiséptico y comencé por su frente movimientos circulares, suaves, respetuosos, desde la frente hacia las cienes, bajando por las mejillas.

su rostro bajo mis manos y con cada pasada de la esponja, con cada contacto, esa sensación se mantenía, no disminuía, no se volvía familiar, seguía siendo desconcertante, seguía siendo inexplicable.

Limpié su cuello, sus hombros, su pecho.

Mis manos se movían con la práctica de miles de procedimientos anteriores, pero mi mente estaba en un territorio completamente desconocido.

Me descubrí trabajando con más cuidado del habitual, con más delicadeza.

No es que normalmente fuera descuidado, nunca lo era.

Pero había una diferencia entre el cuidado profesional estándar y esto.

Esto era casi irreverencial.

Cuando lavé sus brazos, cuando limpié cada uno de sus dedos individualmente, cuando pasé la esponja por su torso y sus piernas, no pude evitar pensar que esto no era simplemente un cuerpo, o mejor dicho, era un cuerpo, técnicamente hablando, objetivamente hablando, pero era un cuerpo que había contenido algo extraordinario y de alguna manera imposible de explicar.

Algo de eso todavía permanecía.

Sequé el cuerpo con toallas limpias.

El siguiente paso era el embalsamamiento parcial, un procedimiento que realizábamos cuando se esperaba que el cuerpo fuera visto por muchas personas o cuando el entierro se retrasaría.

Preparé la solución de formal de ido.

Verifiqué las agujas y tubos.

Este era el momento más técnico, más intrusivo del proceso, el momento en que mi trabajo se volvía inequívocamente invasivo, cuando tenía que tratar el cuerpo como el objeto biológico que técnicamente era.

Localicé la arteria carótida.

Había hecho esta incisión miles de veces.

Sabía exactamente dónde cortar, cuánta presión aplicar, cómo insertar la cánula.

Mis manos no temblaban, nunca temblaban durante este procedimiento, pero antes de hacer la incisión me detuve.

Mis manos estaban sobre su cuello, palpando para ubicar la posición exacta.

Y en ese momento, sosteniéndolas ahí, sentí algo que me hizo cerrar los ojos nuevamente.

No era físico, no era algo que pudiera explicarle a un colega o documentar en un informe, pero era tan real como el peso del visturí en mi mano.

Era como si el cuerpo, a pesar de estar objetivamente muerto, estuviera comunicando algo.

No palabras, no mensajes claros, solo una sensación de estar bien, de estar en paz, de estar exactamente donde debía estar.

Abrí los ojos y me encontré con las lágrimas nublando mi visión.

Me las limpié bruscamente con el antebrazo.

¿Qué demonios me estaba pasando? En 23 años nunca había llorado en la sala de preparación, ni siquiera con niños pequeños, ni siquiera con casos particularmente trágicos.

Había aprendido a mantener esa separación emocional que era necesaria para hacer mi trabajo y ahora estaba aquí con lágrimas en los ojos, sosteniendo un visturí sobre el cuerpo de un adolescente que no conocía, sintiendo cosas que no podía nombrar.

Realicé la incisión.

Mis manos se movieron con la precisión automática de la experiencia.

Inserté la cánula, conecté el tubo, inicié el flujo del líquido de embalsamamiento, vi como el formaldeído comenzaba a circular, desplazando la sangre restante, infiltrando los tejidos.

Era un proceso químico, mecánico, completamente explicable por la ciencia médica.

Y sin embargo, mientras trabajaba, mientras mis manos tocaban su piel para masajear y facilitar la distribución del fluido, seguía sintiendo eso, esa presencia, esa paz, como si el joven no estuviera molesto por lo que le estaba haciendo a su cuerpo, como si comprendiera que era necesario, como si estuviera de alguna manera imposible todavía ahí, siendo testigo paciente de mi trabajo, terminé el proceso de embalsamamiento y suturé la incisión con puntos pequeños y prolijos.

El siguiente paso era vestirlo.

Según las notas del expediente, la familia había traído ropa específica, jeans, una camisa blanca, zapatillas deportivas, ropa de adolescente, ropa normal, ropa que probablemente había usado cientos de veces en vida.

Vestir un cuerpo es siempre un desafío técnico.

La rigidez, el peso inerte, la falta de cooperación natural que tendría una persona viva, pero lo hice con cuidado.

Tomándome mi tiempo, deslicé sus piernas en los jeans, abroché el botón, subí el cierre, pasé sus brazos por las mangas de la camisa, abotonándola desde abajo hacia arriba.

Até sus zapatillas con lazos dobles, como probablemente él mismo lo habría hecho.

Y durante todo ese proceso, cada vez que mis dedos rozaban su piel, cada vez que lo movía, lo giraba, lo acomodaba, esa sensación permanecía, no disminuía, no se volvía normal, seguía siendo extraordinaria.

Cuando terminé de vestirlo, me alejé unos pasos para evaluar mi trabajo.

Se veía bien, natural, como un joven dormido, no como un cadáver preparado.

Había algo en su expresión, en la forma en quecía ahí, que irradiaba tranquilidad.

Y mirándolo, finalmente permití que la pregunta que había estado evitando toda la mañana llegara a mi mente consciente.

¿Quién era este chico? Regresé al expediente y esta vez lo leí con más atención.

Más allá de los datos médicos, había anotaciones del capellán del hospital, joven de fe profunda, devotísimo de la Eucaristía, pasaba horas en oración, usaba la tecnología para evangelizar, ofrecía sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia, aceptó su muerte con serenidad y alegría.

Dejé el papel y miré nuevamente al cuerpo, a Carlo.

Ya no era simplemente el caso de las 4 de la mañana, era Carlo, un chico que había vivido 15 años con una intensidad que yo, con mis 47, apenas podía imaginar.

Un chico que al parecer había enfrentado su muerte con más paz de la que la mayoría de los adultos encuentran en toda su vida.

Y de repente todo cobró sentido, no un sentido racional, no un sentido que pudiera defender en un debate científico, pero un sentido profundo y personal.

Lo que había sentido al tocarlo no era una alucinación, no era estrés o cansancio, era real, era el eco de una vida vivida con tal plenitud, con tal propósito, con tal conexión con algo más grande, que incluso la muerte no podía borrarlo completamente.

Era como si su cuerpo, ese vehículo biológico que técnicamente había dejado de funcionar, todavía guardara la impresión de lo que había contenido.

Como una habitación que todavía huele a las flores que estuvieron ahí, como una taza que todavía mantiene el calor del café que ya se bebió.

Me senté en el taburete junto a la camilla, algo que nunca hacía durante un procedimiento.

Miré sus manos, ahora cruzadas sobre su pecho, en la posición que la familia probablemente querría.

Pensé en cuántos cuerpos había tocado en 23 años, cientos, miles, cuerpos de todas las edades, de todas las condiciones, de todas las historias y ni una sola vez había sentido lo que sentí esa mañana.

No soy un hombre religioso, no voy a misa, no rezo, no pienso mucho en Dios o el alma o la vida después de la muerte.

Para mí siempre había sido simple.

Vivimos, morimos, nuestros cuerpos se descomponen y eso es todo.

No hay nada romántico o espiritual en ello.

Es biología, es química, es física.

Pero ahí estaba en mi sala de preparación con todas mis certezas materiales de repente menos sólidas de lo que habían sido horas antes.

No es que de repente creyera en fantasmas o almas flotando sobre los cuerpos.

No era nada tan dramático.

Era más sutil.

Era simplemente la certeza, inexplicable, pero absoluta de que había algo más, que la vida humana no podía ser reducida completamente a funciones biológicas, que había una dimensión que mi trabajo técnico, por más profesional que fuera, no podía tocar ni medir ni documentar.

Peiné su cabello con cuidado.

Tenía un remolino rebelde en la coronilla que hacía que algunos mechones se alzaran de forma curiosa.

Lo alicé con gel, pero luego me detuve.

le hubiera gustado así o prefería ese aspecto ligeramente despeinado y juvenil.

Decidí dejarlo un poco más natural.

Quería que se viera como él había sido, no como una versión artificial y demasiado perfecta.

Apliqué una ligera capa de crema tintada en su rostro para darle algo de color.

No mucho, solo lo suficiente para que no se viera tan pálido.

Sus mejillas, su frente, su barbilla.

Y mientras trabajaba en su rostro, mientras mis dedos tocaban su piel cuidadosamente para extender el producto de manera uniforme, hablé con él, no en voz alta, solo en mi mente.

Pero le hablé de todos modos.

No sé que fuiste en vida, Carl, pensé.

Pero sea lo que sea, dejaste una marca, incluso en alguien como yo, que solo te conoce como un cuerpo en una camilla, dejaste una marca.

Terminé con su rostro y di un paso atrás.

Se veía bien.

Parecía dormido, en paz, sereno.

Era un buen trabajo.

Objetivamente hablando, cualquier colega lo hubiera aprobado, pero sabía que no era solo un buen trabajo técnico, era algo más.

había puesto en esa preparación un cuidado, una atención, un respeto que iban más allá de mi profesionalismo habitual.

Cubrí su cuerpo con una sábana limpia, dejando visible solo su rostro.

Así era como lo verían sus familiares cuando llegaran.

Así era como querría despedirse.

Limpié mis instrumentos, desinfecté las superficies, tiré los materiales desechables en los contenedores apropiados, completé mi documentación.

Hora de inicio del procedimiento.

Hora de finalización.

Técnicas utilizadas.

Estado del cuerpo.

Observaciones relevantes.

En la sección de observaciones dudé qué podía escribir.

Cuerpo presentaba una cualidad inusual al tacto.

Técnico anómalas durante la preparación.

Sonaba absurdo.

Finalmente escribí.

Cuerpo bien conservado, preparación completada, sin complicaciones.

Familia puede proceder con el velatorio, pero guardé para mí todo lo demás.

Lo que había sentido, lo que había experimentado, lo que había cambiado en mí durante esas horas.

No eran cosas que pudieran documentarse en un formulario médico.

Salí de la sala y me quité el equipo de protección.

Eran casi las 8 de la mañana.

Mi turno había terminado.

Normalmente después de un procedimiento, simplemente me iba a casa, me duchaba y trataba de dormir unas horas antes de regresar por la noche, pero ese día no lo hice.

Ese día caminé hasta la capilla del hospital.

Nunca había entrado ahí antes, ni una sola vez en 23 años de trabajar en ese hospital.

Pasaba frente a ella todos los días, pero nunca había tenido razón para entrar.

Pero esa mañana lo hice.

Empujé la puerta de madera y entré en el pequeño espacio silencioso.

Había algunos bancos, un altar simple, un crucifijo en la pared.

Nada elaborado, pero limpio y tranquilo.

Me senté en el último banco y simplemente me quedé ahí mirando al frente, sin realmente saber qué hacer o por qué estaba ahí.

Pensé en todas las veces que me había sentido seguro en mi entendimiento materialista de la vida y la muerte.

Todas las veces que había escuchado a familiares hablar sobre sentir la presencia de sus seres queridos fallecidos y había pensado, con condescendencia apenas disimulada, que era solo mecanismos de afrontamiento psicológico.

Todas las veces que había visto a sacerdotes bendecir cuerpos en mi sala y había pensado que era un ritual vacío sin significado real, más allá del consuelo psicológico para los creyentes.

Y ahora estaba ahí sentado en una capilla a las 8 de la mañana después de haber tocado un cuerpo que me había hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre la naturaleza de la vida y la muerte.

No experimenté ninguna conversión súbita, no vi luces celestiales, ni escuché voces.

No salí de esa capilla convertido en un creyente devoto, pero algo había cambiado.

Una puerta que había estado firmemente cerrada en mi mente se había entreabierto.

Solo un poco, solo lo suficiente para dejar entrar una corriente de aire fresco, una posibilidad que antes había rechazado completamente.

Me quedé ahí tal vez 20 minutos, tal vez más.

Luego me levanté y salí.

Fui a casa, me duché, pero no pude dormir.

Me quedé despierto, mirando al techo, reviviendo cada momento de esa mañana.

El primer toque, la sensación de presencia, la paz que emanaba de ese cuerpo, la certeza inexplicable de que había tocado algo sagrado.

Regresé al hospital esa noche para mi siguiente turno.

Pasé frente a la sala de velatorio y vi que la familia de Carlo ya había llegado.

Había flores, velas, personas rezando.

Me quedé un momento en el pasillo observando desde la distancia.

Vi a una mujer, probablemente su madre, inclinada sobre el ataúda, vi a un hombre, probablemente su padre, con una mano sobre su hombro.

Vi a jóvenes de su edad, amigos, supongo, llorando y abrazándose.

Y pensé, ellos sabían.

Ellos conocían lo que yo solo había tocado.

Ellos habían vivido con esa luz que yo solo había sentido como un eco.

Y de alguna manera eso me consoló.

Saber que lo que había experimentado no era una ilusión, no era una anomalía, sino un reflejo verdadero de quién había sido ese chico.

Los días siguientes fueron extraños.

Continué con mi trabajo normalmente, preparando otros cuerpos, realizando los mismos procedimientos técnicos, pero ya no era lo mismo.

Cada cuerpo que tocaba me descubría preguntándome, ¿quién fuiste? ¿Qué amaste? ¿Qué te importaba? No eran solo casos, ya no.

Eran personas, habían sido personas.

Y aunque no sentía con ninguno de ellos lo que había sentido con Carlo, había desarrollado una nueva sensibilidad, una nueva forma de relacionarme con mi trabajo.

Comencé a investigar sobre él.

Leí artículos en internet.

Descubrí su historia completa, su devoción a la Eucaristía, su proyecto de documentar milagros eucarísticos, su uso de la tecnología para evangelizar, su amor por su familia y amigos, su aceptación de la enfermedad y la muerte, y cada cosa que leía resonaba con lo que había sentido esa mañana en la sala de preparación.

Todo encajaba.

Años después, cuando comenzaron los procesos de beatificación, cuando Carlo Acutis se convirtió en noticia internacional, cuando su cuerpo fue exhumado y se encontró incorrupto, no me sorprendió para nada, porque yo ya lo sabía.

había sido el primero en tocar ese cuerpo después de su muerte y ya entonces había sabido que era diferente.

No tenía el lenguaje teológico para expresarlo en ese momento.

No tenía el marco conceptual para entenderlo completamente, pero lo había sabido.

Hay algo que nunca le he contado a nadie hasta ahora.

Algo que sucedió justo antes de sacar su cuerpo de la sala de preparación para que la familia pudiera verlo.

Me había acercado una última vez.

Había ajustado la sábana.

Había verificado que todo estuviera perfecto y entonces impulsivamente había hecho algo que nunca antes había hecho en mi carrera profesional.

Había puesto mi mano sobre su frente, como lo haría un padre con un hijo dormido, y había susurrado, gracias.

No sé exactamente por qué le daba las gracias.

Gracias.

¿Por qué exactamente? Tal vez por haberme mostrado que hay más en este mundo de lo que mi ciencia podía explicar, tal vez por haberme dado en su muerte un regalo que muchos no reciben en toda su vida, un atisbo de lo trascendente, tal vez simplemente por haber sido quien fue, por haber vivido con tal autenticidad que incluso su cuerpo sin vida irradiaba algo de esa luz.

Y en ese momento, con mi mano sobre su frente fría, había sentido una última vez esa presencia, esa paz.

Y por un instante, solo un instante, había tenido la loca certeza de que él me había escuchado, de que de alguna manera, desde donde quiera que estuviera, había recibido mi agradecimiento y lo había aceptado con esa misma serenidad jovial con la que al parecer había vivido su vida.

Hoy, tantos años después, sigo trabajando en la misma sala del Hospital San Gerardo.

Sigo siendo técnico de necropsia, sigo tocando cuerpos fríos, sigo realizando los mismos procedimientos que he realizado por décadas, pero ya no soy el mismo hombre que era antes de aquella mañana de octubre de 2006.

Ahora, cada vez que comienzo un procedimiento, me tomo un momento, solo un momento, antes del primer toque, y pienso en Carlo.

Y recuerdo que cada cuerpo en mi camilla fue una persona.

Vivió, amó, sufrió, esperó y merece ser tratado no solo con profesionalismo técnico, sino con reverencia.

Porque si algo aprendí esa mañana es que somos más que carne y huesos, mucho más.

A veces en las noches tranquilas, cuando el hospital está casi vacío y estoy solo en mi sala con un cuerpo esperando ser preparado, me descubro hablándoles en silencio.

No estoy loco.

Sé que no me escuchan, pero lo hago de todos modos.

Les digo que haré mi mejor trabajo, que los trataré con dignidad, que sus familias los verán hermosos y en paz.

Es mi manera de honrar lo que Carlo me enseñó.

Sin palabras, solo con su presencia.

Nunca me hice particularmente religioso.

No voy a misa regularmente, no rezo el rosario.

No me convertí en lo que se consideraría un católico devoto, pero sí entro a la capilla del hospital de vez en cuando.

Me siento en ese mismo último banco y simplemente permanezco ahí en el silencio, abierto a esa dimensión de la realidad que una vez toqué literalmente con mis manos y que cambió para siempre mi forma de entender mi trabajo y mi vida.

El beato Carlo Acutis pasó solo unas horas bajo mi cuidado.

Yo pasé 23 años preparando cuerpos antes de conocerlo y años más después.

Pero esas pocas horas fueron las más importantes de mi carrera.

Fueron el momento en que el técnico tocó lo sagrado y lo sagrado, a su manera silenciosa y poderosa, tocó de vuelta al técnico.

Si esta historia conmovió tu corazón, pide la intercepión del beato Carlos Acutis en tus oraciones.

Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para más testimonios que fortalecen nuestra fe y nos acercan a los santos de nuestro tiempo.

Well,