Celaya, Guanajuato, 2024, la ciudad más violenta de México.

Mientras el CJNG y el cartel Santa Rosa de Lima transformaban las calles en campo de batalla, una mujer de 42 años libraba su propia guerra.

María González limpiaba casas hacía 22 años.

Para los sicarios, ella era invisible, solo una empleada más.

Pero esa invisibilidad se convirtió en el arma más peligrosa de Celaya.

Porque cuando asesinaron a su hijo por no pagar 200 pesos de extorsión, María decidió usar lo único que tenía, información.

Y en una ciudad donde los carteles se matan entre sí, la información es una sentencia de muerte.

María Isabel González Ramírez nació en 1982 en la colonia Insurgentes, zona norte de Celaya.

Hija de operarios de la refinería de Pemex, creció viendo como sus padres regresaban cada tarde con las manos manchadas de grasa y los cuerpos vencidos por turnos de 12 horas.

A los 20 años, cuando su madre enfermó de diabetes y su padre murió en un accidente laboral, María tomó la única salida que conocía, limpiar casas ajenas.

Durante 22 años, María construyó una rutina que parecía tallada en piedra.

De lunes a sábado recorría el mismo circuito por las colonias de Celaya.

Los lunes y miércoles comenzaba a las 7 de la mañana en la casa del empresario García, dueño de tres gaseras en el fraccionamiento Los Fresnos.

A las 11 cruzaba la ciudad hacia la mansión de la familia Moreno en la colonia Alameda, donde un abogado penalista vivía rodeado de pisos de mármol y obras de arte que María nunca entendió, pero siempre admiró en silencio.

Los martes y jueves le tocaba el departamento de un hombre al que todos llamaban el ingeniero.

Aunque María nunca supo su nombre real.

Vivía en los condominios de lujo, cerca del boulevard, y siempre dejaba billetes de 500 pesos sobre la mesa de la cocina, sin decir palabra.

Por las tardes limpiaba la casa de los Robles, comerciantes de autos usados en villas de Celaya, que tenían tres perros chihuahuas que ladraban cada vez que María sacudía los muebles.

Los viernes y sábados cerraba su semana en la casa de los Hernandes, dueños de un restaurante en el centro histórico, 300 pesos por casa, 100 a la semana.

Apenas alcanzaba para la renta de su casa en Insurgentes, la comida, los medicamentos de su madre hasta que murió en 2019 y los gastos de Diego.

Pero María tenía algo que sus patrones nunca notaron.

Un superpoder accidental.

Era completamente invisible.

Los empresarios hablaban de negocios turbios mientras ella trapeaba.

Los abogados recibían llamadas comprometedoras mientras ella sacudía los libreros.

Los sicarios fumaban en las salas mientras ella limpiaba las ventanas.

Para todos ellos, María era parte del mobiliario, un objeto útil pero intrascendente, nada más.

Durante años, María solo escuchaba sin prestar atención real.

Las conversaciones sobre cuotas, entregas y territorios le parecían un idioma extraño que no necesitaba entender.

Hasta que una tarde de 2022, mientras limpiaba el escritorio del abogado Moreno, vio un sobre lleno de billetes y una nota escrita a mano.

Cuota semanal CJNG.

Ese día, María comenzó a prestar atención.

No fue una decisión consciente, fue algo instintivo, casi animal.

Empezó a notar patrones.

El empresario García recibía visitas de hombres con tatuajes en el cuello cada viernes por la tarde.

Siempre dejaban una bolsa de lona y se iban en camionetas sin placas.

En casa de los Robles, María encontró cajas de repuestos automotrices con logotipos borrados y números de serie raspados.

En el departamento del ingeniero, hombres armados llegaban cada martes a las 9 de la mañana y hablaban en voz baja sobre rutas y puntos.

María comenzó a llevar un cuaderno viejo que había comprado en el tianguis.

En la portada escribió recetas de cocina con plumón rojo, pero adentro no había recetas.

Había direcciones, nombres, descripciones de rostros, placas de autos anotadas con letra pequeña y temblorosa, horarios, rutas, todo lo que veía, todo lo que escuchaba quedaba registrado en ese cuaderno que guardaba en el fondo de su bolsa de mandado.

Nadie sospechó nunca porque María era solo eso.

Una empleada doméstica de 42 años con las manos ásperas y la mirada baja.

Una mujer que llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 2 de la tarde.

Una sombra que trapeaba pisos y lavaba baños.

Invisible, intrascendente, perfecta.

Diego Alonso González nació cuando María tenía 25 años.

El padre los abandonó dos meses antes del parto y María nunca volvió a saber de él.

No hubo pensión alimenticia, no hubo explicaciones, solo un silencio que se volvió permanente y que María aprendió a llenar con trabajo.

Crió a Diego sola.

Lo llevaba consigo a las casas cuando era bebé, cargándolo en un reboso mientras limpiaba.

Los patrones toleraban al niño mientras no llorara ni ensuciara.

Cuando Diego cumplió 6 años y entró a la primaria, María ajustó sus horarios para dejarlo en la escuela a las 7:30 de la mañana y recogerlo a las 2 de la tarde, justo cuando terminaba su jornada.

Diego creció viendo a su madre partir antes del amanecer y regresar con las rodillas adoloridas y las manos irritadas por el cloro.

Nunca se quejó.

Nunca le reclamó la ausencia de un padre o la falta de juguetes caros.

A los 14 años, cuando otros muchachos de la colonia insurgentes comenzaron a mirar hacia las esquinas donde los halcones del SeNG reclutaban muchachos con promesas de dinero fácil, Diego tomó otro camino.

Entró a la preparatoria CBT 183 y comenzó a trabajar como repartidor.

Primero con Rapi, después con Didy Food.

Salía de clases a las 2 de la tarde, llegaba a casa, se cambiaba el uniforme escolar por una playera y jeans y montaba su moto Onda Roja con la matrícula JGN 7C42B que había comprado de segunda mano con sus propios ahorros.

Las tardes de Diego transcurrían entre notificaciones de pedidos, semáforos en rojo y el zumbido constante del motor recorriendo las colonias de Celaya.

ganaba entre 200 y 300 pesos diarios.

No era mucho, pero para un muchacho de 17 años que soñaba con estudiar gastronomía en Guadalajara, cada billete era un ladrillo más en la construcción de ese futuro.

Un sábado de agosto, 10 de la mañana, María estaba preparando huevos con frijoles en la cocina de su casa cuando Diego entró con una sonrisa que le iluminaba toda la cara.

Mami, ya junté 3000 pesos.

En diciembre puedo comprar una moto más nueva, algo con más fuerza para las entregas largas.

María volteó desde la estufa secándose las manos en el delantal.

No, mijo, ese dinero es para tu inscripción.

Vas a estudiar gastronomía, ¿recuerdas? Diego se sentó en la mesa y tamborileó los dedos sobre la superficie de madera despintada.

Pero quiero ayudarte más, ma.

Sé que las rodillas te están molestando.

Te he visto cojeando cuando llegas.

María caminó hasta la mesa, puso las manos sobre los hombros de su hijo y lo miró directo a los ojos.

Ya me ayudas suficiente con existir.

Diego sonrió, pero había algo en esa sonrisa que María no pudo descifrar entonces.

una mezcla de orgullo y preocupación, como si el muchacho supiera algo que no quería decir.

Esa fue la última conversación tranquila que tuvieron.

8 meses.

Eso era lo que faltaba para la inscripción en la universidad.

María trabajaba turnos dobles los fines de semana, aceptando trabajos extra en casas nuevas que otras empleadas le recomendaban.

Diego hacía entregas hasta las 11 de la noche, incluso cuando llovía, incluso cuando el frío de febrero calaba hasta los huesos.

Pero en Celaya los sueños no duran mucho y los muchachos honestos que trabajan en motos rojas menos.

Marian nunca imaginó que su hijo terminaría en el asfalto de la colonia Coecillo con dos disparos en el cuerpo y una mochila térmica de Rapi abierta a su lado.

Nunca imaginó que los tacos al pastor que Diego llevaba esa noche quedarían tirados en la calle, fríos y olvidados.

Nunca imaginó que su vida se partiría en dos el 13 de agosto de 2024 y nunca imaginó que su invisibilidad, esa maldición silenciosa de 22 años, se convertiría en la herramienta más letal de Celaya.

Si estás siguiendo esta historia y quieres saber qué viene después, suscríbete y activa la campanita.

Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o estado nos estás viendo.

13 de agosto de 2024, 9:47 de la noche.

Diego aceptó su última entrega del día.

Tacos al pastor para la calle Jacarandas 847, colonia Coesillo.

El cliente pagaría en efectivo 220 pesos.

La dirección quedaba de camino a casa, así que Diego no lo pensó dos veces.

aceptó el pedido, guardó su celular en el bolsillo del pantalón y arrancó la onda roja.

Lo que Diego no sabía era que la colonia Coesillo estaba en disputa.

El CJNG había tomado control del territorio dos años antes, desplazando a grupos locales más pequeños.

Desde entonces, cualquier negocio que operara en la zona tenía que pagar derecho de piso.

Taqueros, tiendas de abarrotes, mecánicos y también repartidores.

200 pesos semanales.

Esa era la cuota.

Quien no pagaba no trabajaba.

Y quien insistía en trabajar sin pagar recibía una lección que el resto del barrio nunca olvidaba.

Diego nunca había entrado en esa colonia.

Sus rutas habituales eran el centro, la Alameda y los fraccionamientos del sur.

Pero esa noche el algoritmo de Rapi le asignó un pedido que lo llevó directo al territorio equivocado.

A las 9:51, Diego giró en la esquina de Jacarandas con Insurgentes.

La calle estaba oscura.

Tres de cada cinco farolas no funcionaban.

Frente a él, dos motos sin placas bloquearon el paso.

Diego frenó.

El motor de la onda vibró en neutral.

Dos hombres bajaron de las motos.

Ambos llevaban gorras y cubrebocas negros.

Uno de ellos tenía un tatuaje de escorpión que le subía por el cuello hasta la mandíbula.

El hombre del tatuaje se acercó y golpeó con los nudillos la mochila térmica de Diego.

“¿Primera vez por aquí, chamaco?” Diego asintió tratando de mantener la calma.

Sí, señor.

Solo vengo a entregar un pedido.

¿Sabes que hay que pagar para trabajar en esta colonia? Diego tragó saliva.

Sabía de los cobros.

Todos los repartidores lo sabían, pero nunca había entrado en una zona controlada.

No sabía, señor.

Es mi primera vez.

Solo voy a entregar esto y me voy.

El hombre del tatuaje extendió la mano.

200 pesos.

Ahorita Diego sacó su cartera, tenía 80 pesos, las propinas del día, el resto ya lo había guardado en casa.

Solo tengo 80, señor, se los doy, pero déjeme entregar el pedido, por favor.

El segundo hombre, el de la cicatriz en la ceja, se acercó.

80.

¿Te estás burlando? No, señor, es todo lo que traigo.

Mañana puedo traer el resto.

El hombre del tatuaje miró al de la cicatriz.

Intercambiaron una mirada que Diego no supo interpretar.

Luego, el del tatuaje sacó una pistola de la cintura.

Bájate de la moto.

Diego obedeció.

Las piernas le temblaban.

La mochila térmica seguía colgada de su espalda.

Por favor, señor.

Mi mamá me está esperando.

Solo déjenme ir.

3 segundos de silencio, un disparo.

Diego cayó de rodillas.

El dolor en el pecho era un hierro al rojo vivo que le quemaba desde adentro.

Trató de respirar, pero solo salió un gorgoteo húmedo.

El segundo disparo lo alcanzó en la cabeza.

Diego González dejó de existir a las 9:53 de la noche del 13 de agosto de 2024.

Los dos hombres subieron a sus motos y se fueron.

Dejaron el cuerpo en la calle, la moto volcada, la mochila de rapia abierta, los tacos al pastor tirados en el pavimento con el aceite escurriéndose entre las grietas del asfalto y una manta colgada en el poste de luz más cercano.

Así pagan los que no cooperan con el SEGING.

A las 11:14 de la noche, el celular de María sonó.

Era el Hospital General de Celaya.

Una enfermera con voz cansada le dijo que necesitaban que fuera.

Era sobre su hijo.

María dejó caer el trapeador que tenía en las manos, tomó su bolsa y corrió hacia la parada del autobús.

Durante el trayecto rezó, no por fe, sino por costumbre.

Rezó como quien se aferra a un clavo ardiendo.

Cuando llegó al hospital, un agente del Ministerio Público la esperaba en la sala de urgencias.

le mostró una fotografía en su celular.

Diego tendido en una plancha metálica, los ojos cerrados, una sábana blanca cubriéndole el cuerpo hasta el pecho.

Es su hijo, señora.

María no pudo hablar, solo asintió.

El agente guardó el celular y sacó una libreta.

Lamento su pérdida.

Vamos a abrir una carpeta de investigación.

Homicidio doloso.

Ya tenemos dos testigos.

Estamos haciendo lo posible.

María lo miró con ojos vidriosos.

Lo posible.

Sí, señora.

Usted sabe cómo está Celaya.

María conocía las cifras.

Tasa de impunidad del 97.

3%.

Más de 1000 homicidios al año.

Cero detenidos en el 90% de los casos.

El agente tenía razón.

Hacer lo posible no significaba nada.

Esa noche María no lloró, no gritó, no se derrumbó, solo asintió, firmó los papeles que le pusieron enfrente y salió del hospital con las piernas moviéndose por inercia.

Algo dentro de ella se había roto, pero no era su espíritu, era otra cosa, algo más peligroso.

Era su fe en que el sistema funcionaba.

El funeral de Diego se celebró el 16 de agosto en el cementerio municipal de Celaya, Ataú cerrado.

María lo había pedido así.

No quería que nadie viera lo que los disparos le habían hecho a la cara de su hijo.

Asistieron 12 personas, vecinos de la colonia insurgentes, dos compañeros de la preparatoria y Rosa, Lupita y Socorro.

Las tres empleadas domésticas con las que María compartía la parada del autobús cada mañana.

El sacerdote habló sobre el descanso eterno y la misericordia divina.

María escuchó sin escuchar.

Las palabras le llegaban como ecos distantes, vacíos de significado.

Cuando bajaron el ataúd, María se quedó de pie frente a la tumba con la mochila térmica de rápide Diego entre las manos.

La había lavado tres veces, pero todavía se veían manchas oscuras en las costuras, manchas que ningún detergente podría borrar.

Esa tarde, de regreso en su casa, María se sentó en la cama de Diego.

La habitación seguía intacta, la ropa colgada en el closet, los tenis alineados junto a la puerta, el escritorio con libretas de la escuela y un cuaderno donde Diego anotaba recetas que veía en YouTube.

María abrió el cuaderno.

La última página tenía una receta de mole poblano escrita con letra cuidadosa.

bajo una nota para cuando tenga mi restaurante.

María cerró el cuaderno, se llevó las manos al rostro y respiró hondo.

No lloró.

El llanto se había secado en algún momento entre el hospital y el cementerio.

Lo que quedaba era otra cosa, una claridad fría, una certeza que le quemaba por dentro como ácido.

El sistema no iba a hacer nada.

La fiscalía no iba a atrapar a los asesinos de Diego.

La policía no iba a desarticular la red de extorsión que controlaba Coesillo.

Los responsables seguirían cobrando cuotas, seguirían matando muchachos, seguirían operando con impunidad absoluta.

Y Diego sería una estadística más, un expediente archivado, un número en las cifras de homicidios del año.

María abrió el cajón de su buró y sacó el cuaderno de recetas.

Pasó las páginas lentamente, direcciones, nombres, placas, rostros descritos con detalle casi obsesivo.

22 años de observación acumulada, 22 años de ser invisible.

Y ahora, por primera vez, esa invisibilidad tenía un propósito.

Durante los siguientes tres días, María no salió de su casa.

Llamó a sus patrones y les dijo que estaba enferma.

Ninguno preguntó por Diego, ninguno ofreció condolencias.

Para ellos, María seguía siendo un servicio, no una persona.

Eso le confirmó algo que ya sabía.

Ella no existía para ellos y eso ahora era una ventaja.

María estudió su cuaderno como si fuera un mapa de guerra.

Identificó patrones.

El empresario García recibía visitas del CJ Nejje cada viernes.

El abogado Moreno defendía a operadores de la organización y recibía pagos en efectivo.

En casa de los Robles se almacenaban autopartes robadas que luego se vendían en el mercado negro y en el departamento del ingeniero se coordinaban rutas de cobro.

Pero había algo más.

María recordó conversaciones, nombres mencionados al pasar.

El comandante dice que suban la cuota.

El comandante quiere el pago el viernes.

Había un hombre que coordinaba las extorsiones en la zona norte.

Un hombre que, según los fragmentos de conversaciones que María había escuchado durante años, era el responsable directo de las órdenes en Cuesillo.

María no sabía su nombre completo, no sabía dónde vivía, pero sabía que existía y sabía que si seguía escuchando, eventualmente lo encontraría.

El 19 de agosto, María regresó al trabajo.

Llegó a las 7 de la mañana a la casa del empresario García.

Limpió los pisos, lavó los baños, sacudió los muebles.

Pero ahora cada movimiento tenía un propósito adicional.

Cada conversación que escuchaba se grababa en su memoria.

Cada sobre con dinero que veía era una pieza más del rompecabezas.

Esa tarde, en la parada del autobús, María se encontró con Rosa.

Era viernes.

Rosa trabajaba en una casa del fraccionamiento Villas.

¿Cómo estás, María? Súpelo de Diego.

Lo siento mucho.

María asintió sin mirarla.

Gracias.

Rosa guardó silencio por un momento.

Luego bajó la voz.

¿Necesitas algo? Si quieres puedo prestarte dinero o conseguirte más trabajo.

María la miró directo a los ojos.

Necesito información.

Rosa frunció el seño.

Información.

Tu patrón recibe visitas raras.

Rosa dudó.

Luego asintió lentamente.

Sí, hombres armados.

Llegan los viernes y dejan cajas.

Nunca pregunté qué había adentro.

María sacó su cuaderno.

¿Qué dirección? Rosa le dio la dirección.

María la anotó.

Luego miró a Rosa con una calma que asustaba.

Si escuchas nombres, si ves placas de autos, si oyes hablar de rutas o de cobros, cuéntamelo.

Rosa tragó saliva.

María, ¿qué estás haciendo? María cerró el cuaderno y lo guardó en su bolsa.

Limpiar esta ciudad como siempre lo hice.

Durante dos semanas.

María amplió su red.

Habló con Lupita, una empleada de 35 años que trabajaba en la colonia Alameda.

Lupita le contó que su patrón era abogado y defendía a gente del Sehat NG.

Le dio nombres, direcciones de despachos, horarios de audiencias.

También habló con Socorro, una mujer de 50 años que limpiaba casas en la zona norte.

Socorro le confirmó algo que María sospechaba.

En la colonia Coesillo operaban cinco hombres en motos.

Siempre cobraban los martes y viernes, siempre en parejas, siempre armados.

María pasó esas dos semanas observando más de lo que limpiaba.

Fotografió documentos con su celular viejo, siempre sin flash.

Anotó placas de camionetas que llegaban a las casas donde trabajaba.

Memorizó rostros.

escuchó conversaciones telefónicas que los patrones tenían en sus escritorios mientras ella trapeaba los pasillos y lentamente, como si armara un rompecabezas gigante, María construyó un mapa 23 direcciones, 18 nombres, nueve placas de vehículos, cinco rutas de cobro y algo más.

Los rostros de los hombres que operaban en cuesillo.

Uno tenía un tatuaje de escorpión en el cuello, otro una cicatriz en la ceja.

María los había visto en fotos que Socorro le mostró tomadas por la prima de Socorro que trabajaba en un taller mecánico de la zona.

El 2 de septiembre, María tomó una decisión.

No podía ir a la policía.

El 60% de los municipales trabajaban para algún cartel.

Denunciar significaba firmar su propia sentencia de muerte.

Pero había otra opción, una opción que le revolvía el estómago, pero que era la única viable.

El cartel Santa Rosa de Lima y el CJ TNG estaban en guerra desde 2018.

Cada baja que uno le daba al otro era celebrada.

Cada posición revelada, cada ruta desarticulada, cada operador caído era un golpe estratégico y la información que María tenía valía oro.

Esa tarde, María caminó hasta una cabina telefónica en la avenida universidad.

Usó un pañuelo para cubrir el auricular.

marcó un número que había encontrado rayado en la pared de un baño público.

Era un número que circulaba entre los que necesitaban contactar a Santa Rosa.

Un número que nunca se publicitaba, pero que todos conocían.

Un hombre contestó al tercer timbrazo.

Bueno, María respiró hondo.

Tengo información sobre puntos del CJng en Celaya.

Casas, rutas, nombres.

Silencio.

5 segundos.

que se sintieron eternos.

¿Cómo sabemos que no eres policía? Mataron a mi hijo en la Coesillo por no pagar 200 pesos.

Yo solo quiero justicia.

Otro silencio.

Luego la voz al otro lado cambió de tono.

Habla.

María sacó su cuaderno, le dio tres direcciones, un depósito de motos robadas en el fraccionamiento Villas, una casa de seguridad en la colonia industrial y la ubicación exacta del punto de extorsión en Coesillo donde operaban los cinco hombres de las motos.

¿Cómo sé que es información real? En el depósito de motos hay una camioneta RAM plateada, placas Valu XR 889C.

En la casa de seguridad viven cuatro hombres.

Siempre hay dos camionetas Ford negras estacionadas afuera.

Y en Coesillo, los hombres cobran los martes y viernes entre 9 y 11 de la mañana.

El hombre al otro lado anotaba.

María lo escuchaba respirar.

Si esto es real, te volvemos a contactar.

No me contacten, yo los llamo.

María colgó, las manos le temblaban, salió de la cabina y caminó rápido hacia la parada del autobús.

Durante el trayecto a casa, miró por la ventana las calles de Celaya, las mismas calles donde Diego había crecido, las mismas calles donde ahora su sangre se había mezclado con el asfalto.

Tres días después, el 5 de septiembre, las noticias locales abrieron con un enfrentamiento en la colonia Cuesillo.

Cuatro muertos.

Todos identificados como presuntos integrantes del CJNG.

Las autoridades reportaron que fue un ajuste de cuentas entre grupos rivales.

No hubo detenidos, no hubo investigación profunda, solo cuatro cuervos en la plancha del semefo y un comunicado oficial que hablaba de violencia entre criminales.

María vio las noticias esa noche en su casa.

Reconoció dos de los rostros.

Eran los hombres que operaban el punto de extorsión.

Eran los hombres que, según testimonios de vecinos que Socorro le contó, estaban ahí la noche que mataron a Diego.

María apagó la televisión.

No sintió alivio, tampoco sintió remordimiento, solo un vacío enorme y la certeza de que aquello apenas comenzaba, porque ahora sabía que su información funcionaba.

sabía que podía hacer caer a los responsables sin disparar un solo tiro y sabía que no iba a detenerse hasta encontrar al último.

Esa noche María abrió su cuaderno en una página nueva.

Escribió una lista de nombres, 18 en total.

Eran los operadores del CJNG en la zona norte que todavía seguían vivos.

Al lado de cada nombre puso una dirección o una descripción física y en la parte superior de la página escribió una sola palabra, pendientes.

Durante las siguientes seis semanas, María estableció una rutina letal.

Cada jueves revisaba su cuaderno y seleccionaba un objetivo.

Cada viernes llamaba desde una cabina telefónica diferente.

Nunca usaba la misma dos veces.

Avenida Insurgentes, Boulevard Adolfo López Mateos, calles secundarias cerca del mercado, siempre lugares concurridos donde una mujer de mediana edad pasaba desapercibida.

La información que María entregaba era precisa.

Direcciones exactas, descripciones físicas, horarios verificados por las otras empleadas, placas de vehículos, nombres completos cuando los tenía y siempre, siempre un detalle adicional que probaba que la información era legítima.

El color de una camioneta, el número de guardias, el horario exacto en que movían dinero o mercancía.

El 12 de septiembre cayó una casa de seguridad en el fraccionamiento Villas.

Tres muertos.

Entre ellos un hombre que coordinaba el robo de autos en la zona.

María lo sabía porque había escuchado su nombre en casa de los Robles, donde guardaban autopartes robadas.

El 19 de septiembre fue una emboscada en la colonia industrial.

Dos hombres ejecutados mientras hacían ruta de cobro.

María había dado la información exacta.

¿Qué calle? ¿Qué hora? ¿Qué tipo de motos usaban? La emboscada duró menos de 3 minutos.

Los cuerpos quedaron en la calle, las motos volcadas.

Nadie fue detenido.

El 26 de septiembre, un operativo en el bar El Rodeo.

Cuatro hombres muertos durante una reunión de cobradores.

María sabía de la reunión porque había escuchado al abogado Moreno hablando por teléfono sobre el encuentro del jueves en el rodeo.

Le dio la información a Santa Rosa dos días antes.

Suficiente tiempo para planear, insuficiente para que el CJNG cambiara de lugar.

El 3 de octubre cayó una camioneta Ram plateada en la carretera a Salamanca.

El conductor murió en una persecución que terminó con ráfagas de cuerno de chivo.

María había dado la placa exacta y la ruta que el hombre seguía cada miércoles.

Era un operador de rango medio que supervisaba tres puntos de extorsión.

Para principios de octubre, María había provocado la caída de 10 extorsionadores, 10 hombres que formaban parte de la maquinaria que asesinó a Diego, 10 nombres tachados en su cuaderno y lo más aterrador, nadie sospechaba de ella.

Seguía limpiando casas, seguía siendo invisible, seguía llegando puntual a las 7 de la mañana y saliendo a las 2 de la tarde con su bolsa de mandado y su delantal doblado.

Pero algo comenzó a cambiar en Celaya.

Los operadores del Sechng en la zona norte empezaron a sentir que algo andaba mal.

Las bajas eran demasiado precisas, los golpes demasiado coordinados.

Alguien estaba filtrando información, alguien conocía rutas, horarios, lugares de reunión y ese alguien estaba causando estragos.

Entre las empleadas domésticas de Celaya comenzó a circular un rumor.

Rosa lo escuchó primero en el mercado.

Una compañera le contó que la señora de blanco estaba marcando a los del CJ.

Lupita escuchó una variación que una empleada vengadora estaba pasando información.

Socorro oyó que era un fantasma, el espíritu de una madre que había perdido a su hijo.

Nadie sabía quién era realmente, pero el rumor se extendió como fuego en pasto seco y algo curioso empezó a pasar.

Cuando había un operativo contra el CGI ENG, cuando caía una casa de seguridad o cuando ejecutaban a un operador, algunas empleadas dejaban una toalla blanca en algún lugar visible cerca de la escena.

No era necesario, no era parte del plan de María, pero se convirtió en un símbolo, en una advertencia silenciosa.

La señora de blanco estuvo aquí.

Los extorsionadores comenzaron a sentir miedo, no del gobierno, no de la policía, sino de algo que no podían identificar, de una presencia invisible que conocía sus movimientos mejor que ellos mismos, de una fuerza que no disparaba, pero que mataba con información.

Y mientras el miedo crecía en las filas del CJ, María seguía su rutina.

Lunes y miércoles.

Casa del empresario García.

Martes y jueves, departamento del ingeniero y casa de los Robles.

Viernes y sábados, Casa de los Hernández.

300 pesos por casa, 1800 a la semana.

Las mismas manos que trapeaban pisos ahora movían las piezas de un tablero de ajedrez mortal.

Pero María sabía que faltaba algo.

Había tachado 10 nombres, pero quedaban ocho.

Y entre esos ocho había uno que todavía no había caído.

Un nombre que todas las empleadas conocían, pero que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta.

El hombre que coordinaba todo, el hombre que daba las órdenes, el hombre que, según rumores, había autorizado la limpieza de Coesillo la noche del 13 de agosto.

El comandante María no sabía su nombre real, no sabía dónde vivía, pero sabía que existía y sabía que tarde o temprano si seguía escuchando, si seguía observando, lo encontraría.

Porque el comandante también vivía en Celaya, también tenía una casa, también tenía una rutina.

Y en algún lugar de esa ciudad alguien limpiaba su piso, lavaba su ropa o preparaba su comida.

María solo tenía que seguir siendo invisible y esperar.

El 15 de octubre, María estaba limpiando la casa del abogado Moreno.

Era martes, 11 de la mañana.

María trapeaba el pasillo que conectaba la sala con el estudio cuando escuchó que el abogado hablaba por teléfono.

La puerta del estudio estaba entreabierta.

María aminoró el ritmo del trapeador haciendo menos ruido.

Sí, comandante.

El pago se lo llevo el viernes.

A la misma dirección.

Calle Magnolias 334.

Perfecto.

A las 8 de la noche, como siempre, María sintió que el corazón se le detenía.

Magnolias 334.

Repitió la dirección mentalmente tres veces para no olvidarla.

Cuando el abogado colgó, María siguió trapeando como si nada.

Terminó el pasillo, lavó el baño de visitas y se fue a las 2 de la tarde con su bolsa de mandado y su delantal doblado.

En el camión de regreso a casa, María sacó su celular y buscó la dirección en el mapa.

Calle Magnolias 334, fraccionamiento Los Pinos, zona residencial del sur de Celaya.

15 minutos en auto desde la colonia Coesillo.

María sintió un escalofrío.

El hombre que había ordenado la muerte de Diego vivía a 15 minutos del lugar donde su hijo había caído.

Durante la siguiente semana, María no pudo vigilar la casa directamente.

No tenía pretexto para estar en esa colonia, pero tenía algo mejor, su red.

Habló con Rosa, Lupita y Socorro.

les pidió que averiguaran si alguna de sus conocidas trabajaba en Los Pinos.

Dos días después, Rosa le dio un nombre, Consuelo, empleada que limpiaba tres casas en ese fraccionamiento.

María se encontró con Consuelo un sábado en el mercado Morelos.

Le ofreció 50 pesos a cambio de información.

Consuelo aceptó.

Durante tres días, Consuelo pasó casualmente por la calle Magnolias mientras hacía sus rondas.

Tomó fotos con su celular, anotó horarios, observó movimientos.

Las fotos llegaron al celular de María el miércoles por la noche.

Casa Grande, dos pisos, portón negro de herrería.

En la entrada, una camioneta RAM blindada plateada.

Placa Tob XR889C.

María sintió que la sangre se le helaba.

Era la misma camioneta que había visto en casa del ingeniero, la misma que había anotado en su cuaderno meses atrás.

Consuelo le dio más detalles.

El hombre salía todos los días a las 10 de la mañana.

Regresaba entre las 8 y las 9 de la noche.

Los viernes llegaba gente con bolsas.

Siempre había dos guardias en la entrada, pero los viernes el resto del personal se iba a hacer rutas.

Era su noche más vulnerable.

María cruzó la información con lo que sabía.

Jorge Maldonado, 38 años, comandante de plaza del Sej para la zona norte de Celaya, responsable de coordinar al menos 40 extorsiones activas.

Y según testimonios que Rosa había recopilado de otras empleadas, él había dado la orden de limpiarla coesillo el 13 de agosto, la orden que resultó en la muerte de Diego.

María pasó dos noches sin dormir.

Miraba el techo de su habitación y veía el rostro de Diego.

Lo veía en la mesa de la cocina, sonriendo mientras hablaba de su sueño de abrir un restaurante.

Lo veía subiendo a la moto roja con la mochila térmica colgada en la espalda.

Lo veía tendido en la plancha del hospital con los ojos cerrados para siempre.

El 24 de octubre, María caminó hasta una cabina telefónica en la colonia industrial.

Era jueves, 6 de la tarde.

Marcó el número que ya se sabía de memoria.

Bueno, el comandante de la zona norte sé dónde vive, sé rutina y sé que los viernes recibe pagos en efectivo.

La voz al otro lado se puso alerta.

¿Cuánto efectivo? Entre 80 y 100,000 pesos.

Todo en una bolsa.

Sale de la casa a las 10 de la noche para llevarlo a otro lugar.

Dirección exacta.

María respiró hondo.

Calle Magnolias 334, fraccionamiento Los Pinos.

RAM blindada plateada.

Placas WBXR889C.

Pero hay algo más.

Habla.

Los viernes solo hay dos guardias.

El resto está en las rutas haciendo cobros.

Es su noche más vulnerable.

Silencio.

María escuchó que el hombre anotaba.

Si esto sale bien, nos has dado al pez más gordo de la zona.

No me importa el pez, solo quiero que caiga.

María colgó.

Salió de la cabina con las piernas temblando.

Esa noche no cenó.

Se sentó en la mesa de la cocina con el cuaderno abierto frente a ella.

Pasó las páginas hasta llegar a la lista de pendientes, tomó un bolígrafo y escribió en la parte superior, Jorge Maldonado, el comandante, Magnolias, 334.

Luego cerró el cuaderno y esperó.

25 de octubre, 9:45 de la noche.

María estaba en su casa viendo las noticias.

Canal local.

El reportero hablaba sobre el clima.

Luego pasaron a deportes.

María no prestaba atención real, solo esperaba.

A las 10:1 de la noche, el noticiero interrumpió la transmisión.

Atención.

Reportamos fuerte operativo en el fraccionamiento Los Pinos.

Hay reportes de detonaciones de arma de fuego.

Autoridades acuden al lugar.

Manténganse informados.

María subió el volumen.

El reportero en cabina pedía calma.

Luego cortaron a una transmisión en vivo.

Un helicóptero sobrevolaba una calle residencial.

Abajo se veían luces de patrullas, ambulancias, peritos y una camioneta RAM plateada volcada en medio de la calle con los cristales destrozados.

El reportero en campo hablaba con voz entrecortada.

Lo que podemos confirmar hasta el momento es que hubo un enfrentamiento entre grupos armados en la calle Magnolias.

Hay al menos tres personas fallecidas.

Entre las víctimas se encuentra un presunto líder del CJNG, identificado como Jorge Maldonado, alias el comandante.

Las autoridades investigan si se trata de un ajuste de cuentas.

María apagó la televisión, se quedó sentada en el sofá mirando la pantalla negra.

No sintió triunfo, no sintió alivio, solo un vacío que se hacía más grande con cada nombre que tachaba de su lista.

Pero había algo más, una sensación de que el círculo se estaba cerrando.

Al día siguiente, los periódicos locales abrieron con la noticia.

Reforma Celaya tituló: “Cae el comandante, operador clave del CJNG en zona norte.

El Universal publicó, “Enfrentamiento en Los Pinos deja tres muertos, entre ellos líder de extorsiones.

Las autoridades dieron una conferencia de prensa.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato reportó que el operativo fue resultado de inteligencia policial y colaboración ciudadana.

María leyó las noticias en su celular mientras esperaba el autobús.

Colaboración ciudadana.

Casi se ríó.

Pero no lo hizo.

En su lugar abrió su cuaderno y tachó el nombre de Jorge Maldonado con una línea gruesa y negra.

Esa tarde, en la parada del autobús, Socorro se acercó a María.

¿Ya viste las noticias? María asintió sin levantar la vista.

Sí.

Socorro bajó la voz.

Dicen que encontraron un cuaderno en la camioneta del comandante con nombres de comerciantes que extorsionaban.

María levantó la vista.

¿Qué nombres? No los han publicado, pero mi prima, que trabaja en la fiscalía, dice que había más de 50 nombres y entre ellos estaba el de Diego González.

María sintió que algo se le atoraba en la garganta.

¿Qué decía? Socorro dudó.

Luego habló con voz apenas audible.

Decía, “No paga.

” Y tenía una X roja.

Fecha 13 de agosto.

María cerró los ojos, respiró hondo.

Cuando los abrió, su mirada era de hielo.

¿Algo más? Sí.

Dicen que el comandante fue quien dio la orden de limpiar coesillo esa noche, que quería dar un ejemplo para que otros repartidores pagaran.

María no respondió, solo asintió.

Luego se subió al autobús que acababa de llegar.

Durante el trayecto a casa, miró por la ventana las calles de Celaya, las mismas calles donde Diego había trabajado, las mismas calles donde ahora el hombre que ordenó su muerte yacía en una plancha del Semefo.

Con la caída del comandante, la estructura de extorsión en la zona norte se tambaleó.

Sin un coordinador, los operadores comenzaron a moverse sin orden.

Algunos huyeron de Celaya, otros intentaron reorganizarse, pero fueron cayendo uno a uno en las siguientes semanas.

Para principios de noviembre, 13 extorsionadores habían muerto.

La zona norte estaba en caos, pero María no había terminado, porque aunque el comandante había caído, los dos hombres que jalaron el gatillo contra Diego seguían vivos.

Los dos sicarios que operaban en Coesillo, el del tatuaje de escorpión, el de la cicatriz en la ceja.

María los había visto en fotos que Socorro le mostró.

Los había identificado en los reportes que las otras empleadas le pasaban.

Y ahora, con el comandante muerto y la estructura desarticulada, esos dos hombres eran más vulnerables que nunca.

Operaban sin respaldo, sin órdenes claras, sin protección real.

Solo eran dos sicarios tratando de sobrevivir en una ciudad que se les había vuelto hostil.

María abrió su cuaderno en una página nueva.

Escribió dos descripciones.

Tatuaje de escorpión en cuello, cicatriz en ceja derecha.

Debajo escribió, “Coesillo, operan en motos rojas, cobran martes y viernes.

” Luego cerró el cuaderno y esperó, porque sabía que tarde o temprano esos dos hombres cometerían un error y cuando lo hicieran, María estaría ahí para verlo.

Durante las dos semanas siguientes, a la caída del comandante, María intensificó su vigilancia, pero esta vez no buscaba información en las casas donde trabajaba.

Esta vez necesitaba algo más directo.

Necesitaba ubicar a los dos sicarios que habían matado a Diego y para eso necesitaba ayuda en terreno.

Socorro fue clave.

Su prima trabajaba en un taller mecánico en la calle Jacarandas, a dos cuadras del lugar donde Diego había caído.

El taller era un punto de paso obligado para muchos operadores del CJNG, porque ahí lavaban motos robadas y hacían trabajos de carrocería sin preguntas.

La prima de Socorro se llamaba Estela.

Tenía 28 años y llevaba cinco trabajando en ese taller como recepcionista.

veía todo, escuchaba todo y como la mayoría de las mujeres que trabajaban en negocios vinculados al crimen organizado, había aprendido a mantener la boca cerrada y los ojos abiertos.

Socorro convenció a Estela de ayudar.

No le dijo toda la verdad, solo le dijo que María estaba buscando información sobre los hombres que habían matado a su hijo.

Estela aceptó no por dinero, sino porque ella también tenía un hermano menor que trabajaba de repartidor y sabía que cualquier día podría ser él.

El 8 de noviembre, Estela llamó a Socorro.

Le dijo que los dos hombres que buscaban habían estado en el taller esa mañana.

habían ido a cobrar la cuota semanal al dueño.

Uno tenía un tatuaje de escorpión en el cuello, el otro una cicatriz en la ceja.

Siempre operaban juntos, siempre en motos rojas sin placas.

Socorro le pasó la información a María esa misma tarde.

María preguntó si Estela sabía cuándo regresarían.

Estela dijo que cobraban cada martes.

Siempre a las 9 de la mañana.

El dueño del taller les pagaba 500 pesos semanales.

Si no pagaba, le quemaban una moto o le rompían cristales.

María sintió que algo se encendía dentro de ella.

Eran ellos, los hombres que habían disparado contra Diego, los hombres que lo habían dejado tirado en la calle como si fuera basura.

Y ahora, después de tres meses, finalmente tenía una ubicación precisa, un horario exacto, una última oportunidad de cerrar el círculo.

Pero María cometió un error, un error que llevaba semanas gestándose sin que ella lo notara.

El 18 de noviembre a las 8 de la noche, María caminó hasta la cabina telefónica de la avenida Insurgentes.

Era la misma cabina que había usado tres días antes, la misma que había usado la semana anterior.

María no lo pensó, solo quería hacer la llamada rápido y regresar a casa.

Marcó el número, esperó.

Un hombre contestó, “Bueno, mañana 9 de la mañana, calle Jacarandas 847, taller mecánico.

Dos sicarios del CGNG van a cobrar cuota.

Uno con tatuaje de escorpión, otro con cicatriz.

Motos rojas sin placas.

¿Cómo sabes que van a estar ahí?” María dudó un segundo.

Luego habló con una seguridad que le salía de las entrañas.

Porque siempre cobran los martes y porque yo quiero estar segura de que caen.

La voz al otro lado guardó silencio.

Luego habló con un tono diferente.

¿Por qué quieres estar segura? María se dio cuenta de su error.

Había hablado de más.

Había dejado entrever algo personal, algo que rompía el anonimato que había mantenido durante 11 semanas.

“Solo asegúrense de que caigan.

” María colgó, salió de la cabina y caminó rápido hacia la parada del autobús.

Durante el trayecto a casa, sintió una inquietud que no podía definir.

Algo le decía que había cometido un error, pero ya era tarde para arrepentirse.

Lo que María no sabía era que el Seng llevaba semanas pidiendo a informantes dentro de la Guardia Nacional que revisaran cámaras de seguridad cerca de los puntos golpeados.

habían identificado patrones, llamadas anónimas seguidas de operativos, información demasiado precisa para ser casualidad.

Alguien estaba filtrando datos y ese alguien usaba cabinas telefónicas.

La fiscalía, presionada por el aumento de violencia, había instalado cámaras en varias cabinas clave.

La de Avenida Insurgentes era una de ellas y María había sido grabada dos veces en tres días.

su rostro, su ropa, la hora exacta de las llamadas.

Para la noche del 18 de noviembre, la policía de Guanajuato ya tenía un nombre.

María Isabel González Ramírez, empleada doméstica, 42 años.

Madre de Diego González, asesinado el 13 de agosto en la colonia Coesillo, residente de la colonia Insurgentes.

Y tenían una hipótesis.

María no solo estaba dando información, quería estar ahí cuando cayeran los últimos responsables.

Quería verlo con sus propios ojos.

Así que cuando María salió de su casa la mañana del 19 de noviembre, no iba sola.

Dos agentes de la policía de Guanajuato la seguían a distancia en un auto sin placas.

No la detuvieron, solo la vigilaron y esperaron.

19 de noviembre, 8:40 de la mañana.

María salió de su casa con una bolsa de mandado y una gorra que no usaba nunca.

Se subió al autobús que la llevaría al centro, pero no iba a trabajar.

Por primera vez en 11 semanas María había faltado a todos sus trabajos.

Les había dicho a sus patrones que estaba enferma.

Ninguno preguntó más.

El autobús la dejó en la esquina de Jacarandas con insurgentes a 500 m del taller mecánico.

María caminó despacio, manteniéndose en la acera opuesta.

Se detuvo frente a una tienda de abarrotes.

Compró una botella de agua, se quedó ahí parada junto a la entrada con la vista fija en el taller que estaba al otro lado de la calle.

8:55.

Las calles de Coesillo estaban vacías.

Era martes, la gente trabajaba, los niños estaban en la escuela, solo quedaban los perros callejeros y el zumbido lejano del tráfico en la avenida principal.

A las 8:57 llegaron las dos motos rojas sin placas.

Los dos hombres bajaron.

Uno tenía el tatuaje de escorpión que le subía por el cuello hasta la mandíbula.

El otro la cicatriz en la ceja derecha.

Llevaban gorras y playeras holgadas.

Uno de ellos tenía una pistola fajada en la cintura.

El otro cargaba una bolsa de lona.

Entraron al taller.

María los vio desaparecer detrás del portón metálico.

Sintió que el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos.

Eran ellos, los hombres que habían matado a Diego, los hombres que lo habían dejado morir en esa misma calle.

Tr meses atrás.

María apretó la botella de agua con tanta fuerza que el plástico crujió.

Cerró los ojos, respiró hondo y esperó.

A las 9:3 de la mañana, tres camionetas sin placas bloquearon ambos extremos de la calle.

De las camionetas bajaron ocho hombres armados con rifles de asalto.

No eran policía, no llevaban uniformes, eran del cartel Santa Rosa de Lima.

María vio todo desde la acera opuesta.

Vio como los hombres entraron al taller.

Escuchó los gritos, escuchó los disparos, dos ráfagas cortas, luego silencio.

Los dos sicarios intentaron salir por la puerta trasera del taller.

No llegaron lejos.

Cayeron en la calle a menos de 20 met de donde Diego había caído 3 meses antes.

Uno de ellos intentó arrastrarse.

No lo logró.

El otro quedó inmóvil con los ojos abiertos mirando el cielo.

María los vio caer.

Vio como los cuerpos se desplomaban.

Vio la sangre escurriéndose por el pavimento y sintió algo que no había sentido en tres meses.

No era alivio, no era felicidad, era algo más parecido a una cicatriz que finalmente deja de doler.

Pero entonces escuchó las sirenas.

Tres patrullas de la policía de Guanajuato llegaron a toda velocidad.

Los hombres de Santa Rosa subieron a las camionetas y se fueron.

Las patrullas no los persiguieron.

Se quedaron en la escena.

Bajaron con armas en mano, acordonaron el área y uno de los agentes miró hacia la acera opuesta.

Miró directo a María.

María supo que algo andaba mal.

El agente habló por radio.

30 segundos después, dos agentes más cruzaron la calle caminando directo hacia ella.

María dejó caer la botella de agua.

Pensó en correr, pero sus piernas no respondieron.

Los agentes llegaron hasta ella.

Uno de ellos sacó una fotografía de su bolsillo, la comparó con el rostro de María, luego guardó la foto y habló.

María Isabel González.

María no respondió.

solo miró hacia el taller, hacia los dos cuerpos que ahora estaban siendo cubiertos por paramédicos con sábanas blancas.

María Isabel González Ramírez.

María asintió.

Sí.

El agente sacó unas esposas.

Orden de apreensón por colaboración con organización criminal rival.

Tiene derecho a permanecer en silencio.

Tiene derecho a un abogado.

María no opuso resistencia.

Dejó que le pusieran las esposas.

dejó que la llevaran hacia la patrulla.

Mientras caminaba, volteó una última vez hacia el taller, hacia los dos hombres muertos en la calle y asintió.

Un gesto pequeño, casi imperceptible, como si estuviera cerrando un pacto consigo misma.

Los paramédicos metieron los cuerpos en las ambulancias.

Los curiosos comenzaron a salir de sus casas.

Estela, la recepcionista del taller, estaba en la puerta con las manos en la boca llorando.

Socorro llegó corriendo desde la esquina, pero un policía no la dejó pasar.

María fue subida a la patrulla.

Las puertas se cerraron.

A través de la ventana vio cómo la calle se llenaba de gente.

Vio cómo colocaban la cinta amarilla.

Vio como los peritos fotografiaban la escena y vio una toalla blanca colgada en un poste de luz cercano.

No sabía quién la había puesto, pero estaba ahí.

Como siempre, la patrulla arrancó.

María cerró los ojos y por primera vez en 3 meses lloró.

María pasó su primera noche en los separos de la Fiscalía General del Estado en Celaya.

La celda era pequeña, fría y olía a desinfectante mezclado con sudor viejo.

Había un catre de metal, una cobija delgada y un baño sin puerta.

María se sentó en el catre y miró la pared de concreto gris.

No durmió, solo permaneció ahí con las manos sobre las rodillas recordando, a las 8 de la mañana del 20 de noviembre, un agente del Ministerio Público la llevó a una sala de interrogatorios.

La sala tenía una mesa metálica, dos sillas y una cámara en la esquina superior.

El agente era un hombre de unos 45 años con el cabello canoso y una carpeta gruesa bajo el brazo.

Se sentó frente a María.

abrió la carpeta.

Dentro había fotos, capturas de cámaras de seguridad.

María en cabinas telefónicas.

María caminando por Jacarandas.

María comprando agua en la tienda de abarrotes.

Todas con fecha y hora.

Señora González, ¿sabe por qué está aquí? María no respondió.

Tenemos evidencia de que usted estuvo proporcionando información a un grupo criminal rival, específicamente al cartel Santa Rosa de Lima.

Información que resultó en la muerte de al menos 18 personas.

María levantó la vista, 18 extorsionadores.

El agente frunció el ceño.

Perdón, no eran personas, eran extorsionadores, asesinos, hombres que mataban por 200 pesos.

El agente cerró la carpeta.

Señora González, usted violó la ley.

No importa quiénes fueran esas personas.

Usted colaboró con un grupo criminal.

Eso es un delito grave.

María se recargó en la silla.

¿Y qué hizo el sistema cuando mataron a mi hijo? ¿Qué hicieron cuando denuncié? ¿Cuántos de los responsables detuvieron? El agente guardó silencio.

Ninguno.

Porque aquí nadie hace nada.

Porque la tasa de impunidad es del 97%.

Porque la policía trabaja para los carteles.

Porque la justicia no existe.

El agente suspiró.

Entiendo su dolor, señora, pero la ley es clara.

La ley.

¿Qué ley? La que protege a los asesinos mientras las madres entierran a sus hijos.

El agente no respondió.

Tomó notas en silencio.

Luego se levantó y salió de la sala.

María se quedó sola durante dos horas.

Cuando el agente regresó, traía un documento.

Su defensor de oficio llegará mañana.

Mientras tanto, será trasladada al cerezo de Celaya.

El cargo es colaboración con organización criminal.

Pena potencial, 25 años.

María asintió.

No mostró miedo.

No mostró arrepentimiento, solo una calma que asustaba.

¿Puedo preguntar algo? El agente la miró.

Diga, los dos hombres que murieron ayer en Jacarandas eran los que mataron a mi hijo.

El agente dudó, luego asintió.

Según nuestros registros, sí estaban identificados como sospechosos en el caso de Diego González.

María cerró los ojos, respiró hondo.

Entonces, valió la pena.

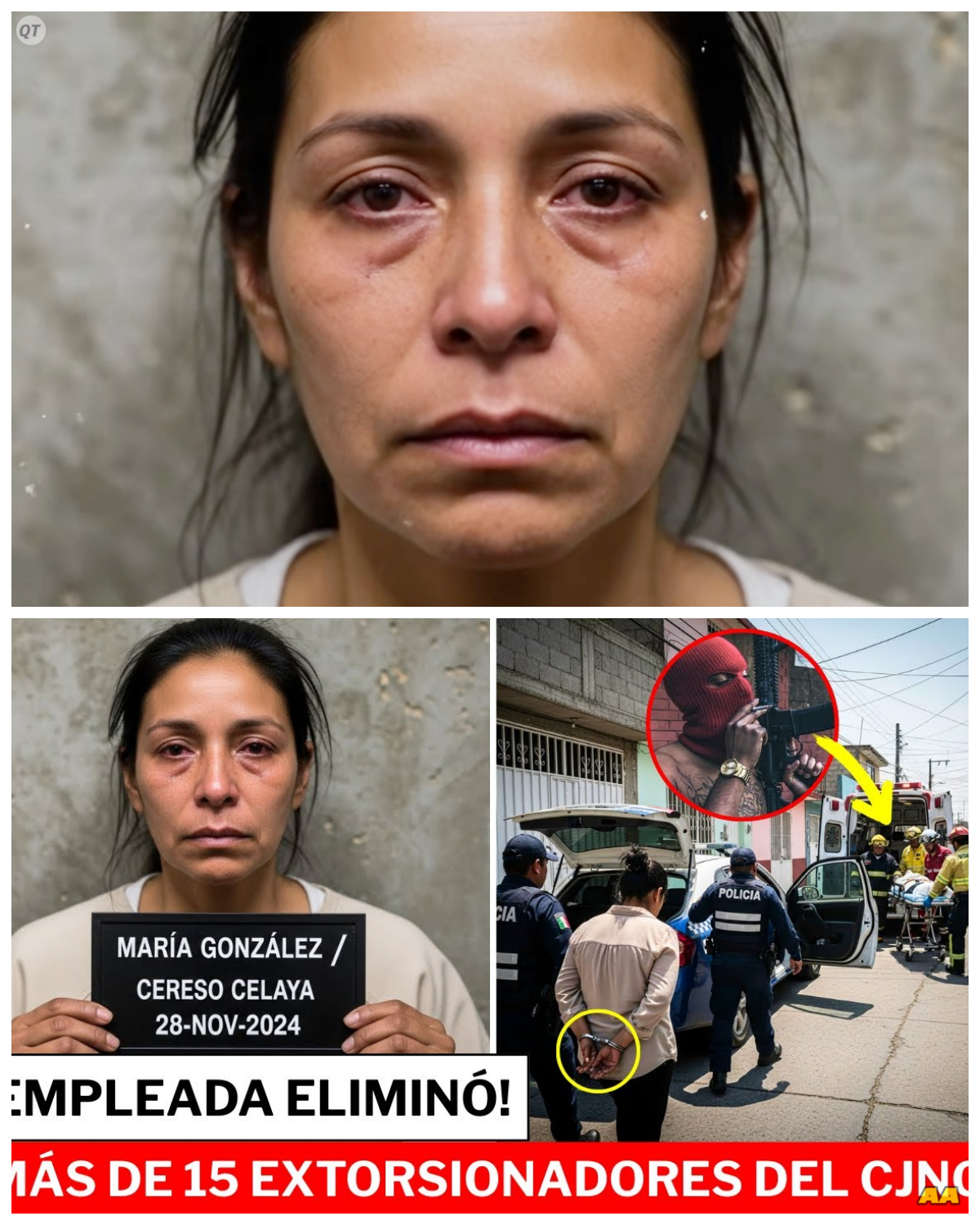

El 28 de noviembre, María fue trasladada oficialmente al centro de Readaptación Social de Celaya.

Le tomaron fotografías, le dieron un uniforme beige, le asignaron un número y la llevaron a una celda compartida con otras tres mujeres.

Su caso comenzó a circular en los medios.

Reforma tituló: Empleada doméstica colaboró con cartel para vengar a su hijo.

El Universal publicó El dilema de María González.

Justicia o venganza.

Las redes sociales explotaron.

Algunos la llamaban heroína, otros criminal, algunos pedían su liberación, otros cadena perpetua.

Un colectivo de madres de víctimas en Guanajuato pidió que se revisara su caso.

Argumentaron que María había actuado en un contexto de abandono institucional, que el sistema la había fallado primero, que no podía juzgarse con la misma vara a una madre desesperada que a un criminal profesional.

La fiscalía respondió que la ley no hacía distinciones, que la colaboración con grupos criminales era un delito federal, que las motivaciones personales no eximían de responsabilidad penal.

Mientras el debate crecía afuera, María permanecía en su celda.

No daba entrevistas, no hacía declaraciones, solo cumplía su rutina.

levantarse a las 6, desayunar, hacer trabajos de limpieza en el cerezo, comer, dormir y repetir.

Pero algo estaba pasando afuera, algo que María no sabía.

En enero de 2025, tres extorsionadores más cayeron en operativos en la zona norte de Celaya.

Todos vinculados al CJNG, todos eliminados con información precisa y en las tres escenas siempre había una toalla blanca, rosa, Lupita, Socorro y otras empleadas domésticas habían decidido continuar.

No de la misma forma, no con la misma intensidad, pero sí con la misma convicción, porque María les había enseñado algo, que ellas también podían ser invisibles y que esa invisibilidad era un arma.

10 de diciembre de 2024, María cumplió 43 años en el cerezo de Celaya.

No hubo pastel, no hubo visitas, solo una llamada telefónica de 5 minutos con socorro.

quien le contó que las empleadas habían hecho una colecta para pagarle un abogado privado.

María le dijo que no, que usara ese dinero para ayudar a otras madres.

Socorro lloró.

María no.

El proceso penal de María avanzaba lentamente.

Su defensor de oficio argumentaba contexto de vulnerabilidad y falla institucional.

La fiscalía argumentaba premeditación y colaboración sistemática con Grupo Criminal Rival.

El juez todavía no fijaba fecha para sentencia.

Podían pasar meses, quizá años.

Mientras tanto, afuera, las consecuencias de las acciones de María seguían desplegándose.

La estructura del CJNG en la zona norte de Celaya había colapsado casi por completo.

De los 40 puntos de extorsión que operaban en agosto, solo quedaban 11 activos en diciembre.

Las extorsiones habían bajado un 40%.

No por acción gubernamental, no por operativos policiales coordinados, sino porque los extorsionadores tenían miedo.

Miedo de ser el siguiente nombre en la lista de alguien invisible.

Miedo de que sus rutinas fueran conocidas.

Miedo de que la empleada que limpiaba su casa, la que servía su comida o la que lavaba su ropa estuviera tomando notas.

En febrero de 2025, un periodista de Proceso visitó a María en el Cerezo.

Le hizo una entrevista que se publicó con el título La justiciera invisible, retrato de una madre en guerra.

María habló poco, pero lo que dijo resonó en todo el país.

Mi hijo tenía 17 años.

Trabajaba honestamente.

Lo mataron por no tener 200 pesos.

Yo hice lo que el sistema no hizo.

Los detuv.

Le preguntaron si se arrepentía, no.

Le preguntaron si sabía que podría pasar el resto de su vida en prisión.

Sí, pero al menos Diego no murió en vano.

Le preguntaron qué les diría a otras madres en su situación.

María guardó silencio durante casi un minuto.

Luego habló con voz firme, que no están solas, que el sistema puede fallarles, pero que siempre hay una forma de defenderse y que la invisibilidad puede ser un arma cuando se usa correctamente.

La entrevista generó controversia.

Algunos acusaron al periodista de glorificar la violencia.

Otros dijeron que María estaba dando un mensaje peligroso, pero muchas madres en Guanajuato, en Michoacán, en Tamaulipas, en Sinaloa, leyeron esas palabras y sintieron algo que no habían sentido en años, que alguien las entendía.

Para marzo de 2025, el caso de María seguía sin resolverse.

Su defensor había presentado un recurso de amparo argumentando que la detención había sido irregular.

La fiscalía lo rechazó.

El juez solicitó más pruebas.

El proceso se alargaba.

Mientras tanto, en Celaya, un colectivo de madres pintó un mural en la colonia Coesillo.

No era un homenaje, no era un memorial, era algo diferente.

En el muro se veía a una mujer con delantal blanco parada frente a un mapa de Celaya.

En una mano sostenía una toalla blanca, en la otra una libreta.

Alrededor rostros borrosos de otras mujeres y abajo una frase por los que ya no están.

El mural fue borrado por las autoridades dos semanas después, pero alguien lo volvió a pintar y lo volvieron a borrar y lo volvieron a pintar.

Se convirtió en un símbolo silencioso de resistencia.

María no lo supo.

No le permitían ver fotos ni tener acceso a internet.

Pero Socorro se lo contó en una de sus visitas.

María solo asintió.

Luego preguntó por Rosa y Lupita.

Socorro le dijo que estaban bien, que seguían trabajando, que seguían atentas.

María volvió a asentir y eso fue todo.

En abril de 2025, la organización Causa en Común publicó un reporte sobre extorsión en Guanajuato.

El reporte señalaba que Celaya había visto una reducción del 38% en denuncias de extorsión entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.

El reporte atribuía la baja a factores múltiples, incluyendo reacomodos en estructuras criminales y posible migración de operadores a otras plazas.

No mencionaban a María, pero todos en Celaya sabían que ella había sido el detonante.

Hoy María Isabel González Ramírez permanece recluida en el cerezo de Celaya.

Su proceso penal sigue abierto.

No hay fecha de sentencia.

No hay certeza sobre su futuro.

Enfrenta hasta 25 años de prisión.

Organizaciones de derechos humanos piden su liberación.

La fiscalía insiste en que debe pagar por sus actos.

Para algunos, María es una criminal que tomó la justicia en sus manos.

Para otros, es un símbolo de lo que pasa cuando el sistema abandona a sus ciudadanos.

Para las empleadas domésticas de Celaya es algo más.

es la prueba de que ellas también pueden defenderse.

Porque en una ciudad donde el crimen aprendió a ser invisible, la justicia también lo hizo.

Si esta historia te dejó pensando, suscríbete y activa las notificaciones para no perder el siguiente capítulo.

Antes de irte, deja en los comentarios desde qué ciudad o estado nos ves.

Me encantará saberlo.