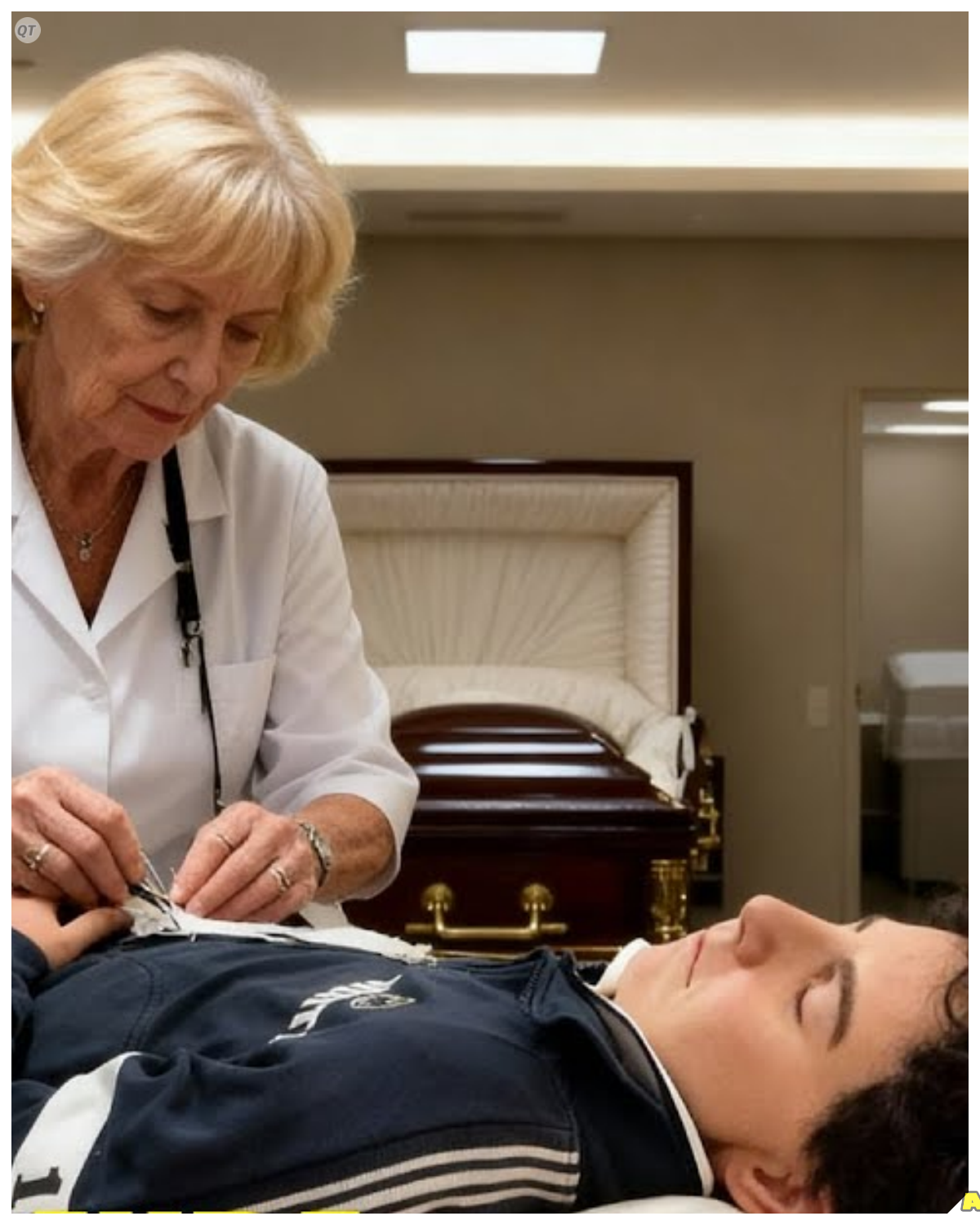

Yo llevaba 18 años vistiendo a los muertos cuando preparé el cuerpo de Carlo Acutis.

Pensaba que ya nada podía sorprenderme en esa sala fría donde la muerte siempre olía igual.

Pero cuando mis manos tocaron su piel 6 horas después de que dejara de respirar, supe que algo estaba completamente fuera de lo normal, algo que la ciencia no podía explicar, algo que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre la muerte.

Mi nombre es Luciana Berti y trabajo en la funeraria San Josepe de Monza, Italia.

Cuando comencé en este oficio a los 23 años, recién divorciada y con una hija pequeña, pensé que solo sería temporal, un trabajo digno mientras encontraba algo mejor.

Pero los años pasaron y me convertí en la persona de confianza para las familias que atravesaban el peor momento de sus vidas.

Aprendí a coser trajes sobre cuerpos rígidos, a maquillar rostros que ya no tenían color, a peinar cabello que nunca volvería a crecer.

Me volví eficiente, rápida, profesional.

Dejé de llorar después del primer año.

Dejé de rezar después del tercero.

La muerte se convirtió en mi rutina, en algo técnico, despojado de misterio, o eso creía.

El 12 de octubre de 2006 recibí la llamada del Hospital San Gerardo.

Un adolescente había fallecido esa madrugada por leucemia fulminante.

La familia solicitaba preparación completa para velatorio abierto.

Nada fuera de lo común.

Anoté el nombre en mi libreta.

Carlo Acutis, 15 años.

Recuerdo que suspiré.

Los jóvenes siempre eran más difíciles emocionalmente, aunque profesionalmente fueran más sencillos.

Sus cuerpos no tenían las complicaciones de los ancianos, pero el peso de una vida interrumpida llenaba la sala de una tristeza distinta, una tristeza que incluso yo, con mi coraza profesional sentía en el estómago.

Llegué al hospital alrededor de las 2 de la tarde.

Carlo había fallecido cerca de las 7 de la mañana, así que habían transcurrido aproximadamente 7 horas.

El tiempo suficiente para que el rigor Mortis comenzara a instalarse, especialmente en un cuerpo joven cuyo metabolismo había sido acelerado por la enfermedad.

Llevaba mi maletín con hilos, agujas, el traje que la familia había enviado, maquillaje y todo lo necesario.

La enfermera que me acompañó a la sala de preparación era joven, tal vez 25 años.

Tenía los ojos rojos.

Era especial, me dijo mientras abría la puerta.

Todos en el hospital lo querían.

Nunca se quejó ni una sola vez.

Asentí con cortesía profesional.

Las familias siempre decían que sus muertos eran especiales.

Todos lo eran para alguien.

Pero cuando entré a esa habitación, algo cambió en el aire.

No sé cómo explicarlo sin sonar ridícula.

No era un olor ni una temperatura, era una presencia.

Como cuando entras a una iglesia vacía y sabes que no estás sola, aunque no veas a nadie.

Sacudí la cabeza.

Demasiados años en este trabajo me estaban afectando.

Me acerqué a la camilla donde descansaba el cuerpo cubierto con una sábana blanca.

Respiré hondo, como siempre hacía antes de comenzar y retiré la tela.

El rostro de Carlo Acutis me detuvo, no por la palidez de la muerte ni por las marcas de la enfermedad, me detuvo su expresión.

En casi dos décadas vistiendo cadáveres, había visto todo tipo de rostros, contraídos por el dolor, relajados por el alivio, desfigurados por accidentes, serenos por la vejez.

Pero nunca había visto una sonrisa así, sutil, apenas insinuada en las comisuras de sus labios, pero innegable, como si estuviera soñando algo hermoso, como si supiera un secreto que lo llenaba de paz.

Sus párpados cerrados no mostraban tensión.

Su frente estaba completamente lisa.

Parecía dormido, pero no con el sueño pesado de la muerte, sino con el descanso de quien sabe que despertará en un lugar mejor.

Extendí mi mano para comenzar a tomar medidas.

Esto es importante que lo entiendas.

Después de seis o 7 horas de fallecimiento, un cuerpo comienza a enfriarse y endurecerse.

El rigor Mortis empieza por la mandíbula y el cuello.

Luego desciende.

La piel se vuelve cerosa, fría como mármol, rígida.

He tocado miles de cuerpos en ese estado.

Sé exactamente cómo se siente la muerte bajo mis dedos.

Por eso, cuando toqué el brazo de Carlo Acutis para medir la manga del traje, mi corazón dio un vuelco que me asustó.

Su piel estaba tibia, no caliente, pero tampoco fría.

Tibia, como si la vida apenas se hubiera retirado hace unos minutos y no hace horas, y flexible, completamente flexible.

Retiré mi mano como si me hubiera quemado.

Miré alrededor buscando una explicación racional.

Tal vez la calefacción de la habitación estaba muy alta.

Revisé el termostato.

19 ºC, la temperatura estándar.

Tal vez yo estaba enferma con fiebre.

y mi percepción estaba alterada.

Me toqué la frente, estaba normal.

Volví a tocar el brazo de Carlo, esta vez con más determinación, con ambas manos.

La tibieza seguía ahí.

Moví su brazo para colocar la camisa.

Se movió con una suavidad natural, sin la resistencia que debería haber, sin rigidez alguna.

Esto era médicamente imposible.

Yo no era doctora, pero había trabajado con suficientes cuerpos para saber que esto no pasaba nunca.

Mis manos temblaban mientras le colocaba la camisa blanca que su madre había elegido.

Era una camisa sencilla, de vestir, impecable.

Mientras abotonaba el cuello, noté algo más.

Su piel no solo estaba tibia y flexible, también tenía una textura diferente.

No la sequedad típica de la muerte, sino una suavidad que parecía viva.

Me detuve en el tercer botón.

Mi respiración se había acelerado.

Esto no estaba bien.

Algo aquí no estaba bien o todo estaba más bien de lo que yo podía comprender.

Terminé de vestirlo con el pantalón y los zapatos que la familia había traído.

Todo el tiempo esa sensación de presencia se intensificaba como si alguien me observara con cariño, sin juicio, solo con una ternura inmensa.

Varias veces giré la cabeza esperando encontrar a alguien en la puerta.

Nadie, solo yo y el cuerpo de ese adolescente que sonreía en su sueño eterno.

Coloqué el saco, ajusté el cuello, alicé las solapas.

Faltaba solo un detalle.

El último botón del chaleco que iba debajo del saco estaba suelto.

La familia había pedido específicamente que luciera impecable.

Saqué mi aguja ya enhebrada con hilo negro y me incliné sobre el pecho de Carlo para coser el botón.

Posicioné la aguja, busqué el ojal en la tela.

Justo cuando iba a atravesarla, la aguja se resbaló de mis dedos y cayó directamente sobre el pecho de Carlo.

En el instante en que el metal tocó su cuerpo, sentí una descarga no dolorosa, no violenta, una descarga suave como electricidad estática, pero más cálida, más envolvente.

Subió por mi brazo y se expandió por mi pecho.

Duró apenas un segundo.

Recogí la aguja desconcertada.

Mis manos nunca temblaban en el trabajo, nunca.

Respiré hondo, volví a posicionar la aguja y se me cayó otra vez, otra vez sobre su pecho.

Otra vez esa descarga cálida, eléctrica, imposible.

Esta vez más fuerte.

Esta vez sentí que mi corazón se aceleraba no de miedo, sino de algo que no podía nombrar, algo entre asombro y reverencia.

Dejé la aguja sobre la mesa auxiliar.

Me sequé las palmas en mi bata.

Esto era absurdo.

Yo era una profesional.

Había cocido en condiciones mucho más difíciles.

Cadáveres hinchados, cuerpos accidentados, situaciones que requerían precisión absoluta y ahora una aguja se me caía como si fuera mi primer día.

Tomé la aguja por tercera vez decidida, la sostuve con más fuerza.

Me incliné nuevamente, busqué el ojal y por tercera vez la aguja se deslizó de mis dedos como si una mano invisible la empujara.

cayó exactamente en el mismo lugar del pecho de Carlo y por tercera vez esa descarga recorrió mi cuerpo.

Pero esta vez no fue solo física, esta vez vino acompañada de algo más, una sensación de paz tan profunda que mis ojos se llenaron de lágrimas sin permiso.

una certeza inexplicable de que todo estaba bien, de que Carlo estaba bien, de que yo estaba siendo testigo de algo sagrado que no merecía, pero que se me estaba regalando de todas formas.

Me aparté de la camilla.

Las lágrimas rodaban por mis mejillas y yo ni siquiera intentaba detenerlas.

No había llorado en ese trabajo en 15 años y ahora lloraba frente al cuerpo de un chico al que no conocía, que había muerto demasiado joven, pero que de alguna forma me estaba tocando el alma con una fuerza que ningún sermón, ninguna homilía, ninguna oración había logrado en décadas.

Porque yo había dejado de creer hacía mucho tiempo.

Después de mi divorcio, después de ver tanta muerte injusta, tanta enfermedad en niños, tantas familias destrozadas, había decidido que si Dios existía no le interesábamos mucho.

Había dejado de ir a misa.

Había guardado mis rosarios en un cajón olvidado.

Me había convertido en una mujer práctica, escéptica, que confiaba solo en lo que podía tocar y medir.

Y ahora estaba llorando frente al cuerpo de Carlo Acutis, sin entender por qué.

Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano.

Tomé la aguja por cuarta vez.

Esta vez no tembló en mis dedos.

Esta vez cosí el botón sin problema, con la precisión de siempre, como si lo anterior hubiera sido una prueba que finalmente había pasado al rendirme, al aceptar que no todo tiene explicación.

Terminé el trabajo en silencio.

Peiné su cabello castaño con cuidado.

Era suave, abundante, lleno de vida a pesar de la muerte.

Ajusté su corbata, revisé cada detalle.

Lucía perfecto, lucía en paz.

Lucía como si en cualquier momento fuera a abrir los ojos y sonreír completamente.

Estaba recogiendo mis herramientas cuando algo me hizo detenerme, un impulso que no puedo explicar.

Volví junto a Carlo y sin saber por qué, revisé los bolsillos de su pantalón.

No era parte de mi trabajo.

Las familias ya vaciaban los bolsillos antes de entregar la ropa, pero mis dedos se movieron solos buscando en el bolsillo derecho y encontraron algo, un papel pequeño doblado.

Lo saqué, lo desdoblé con cuidado y el mundo se detuvo.

Era una estampita de la Eucaristía, una imagen del santísimo sacramento rodeado de rayos dorados.

La reconocí de inmediato porque era idéntica a una que yo había tenido, una que mi abuela me había regalado cuando hice mi primera comunión décadas atrás.

Una que yo cargaba en mi cartera como un amuleto sin fe, más por costumbre que por devoción.

Una que había perdido exactamente en esa funeraria dos años antes, durante el velatorio de un anciano.

Había buscado por todos lados.

Había revisado cada rincón de la sala de preparación.

Nunca la encontré y ahora estaba aquí en el bolsillo del pantalón de un adolescente que acababa de vestir.

Un pantalón que su familia había traído limpio, planchado, recién comprado, probablemente.

Si esta historia está tocando algo en ti, te invito a quedarte.

Lo que viene después es aún más fuerte.

Le diu vuelta en la estampita.

Atrás, con mi propia letra descolorida por el tiempo, estaban mis iniciales.

LB Luciana Berty.

Las había escrito hacía más de 30 años.

Cuando todavía creía, cuando todavía rezaba, cuando todavía pensaba que Dios escuchaba, mis piernas dejaron de sostenerme.

Me senté en la silla de la esquina, aferrando esa estampita como si fuera lo único real en una habitación llena de imposibles.

No había explicación lógica, ninguna.

Esa estampita había desaparecido dos años atrás.

Ese pantalón era nuevo.

Nadie sabía de mi estampita perdida.

Nadie, excepto yo.

Y ahora estaba aquí, devuelta a mis manos por un chico muerto que sonreía como si supiera exactamente lo que estaba haciendo.

Me quedé en esa sala mucho más tiempo del necesario.

Miraba a Carlo, miraba la estampita, miraba mis propias manos que habían sentido esa descarga eléctrica tres veces.

Intentaba encontrar una explicación racional y no la había.

Intentaba convencerme de que era coincidencia y no podía.

Porque las coincidencias no son tibias 7 horas después de muertas.

Las coincidencias no te hacen sentir descargas de paz cuando una aguja cae sobre ellas.

Las coincidencias no te devuelven objetos perdidos con tus iniciales escritas décadas atrás.

Cuando finalmente salí de esa habitación, la enfermera joven me esperaba en el pasillo.

¿Está todo listo?, preguntó.

Asentí sin confiar en mi voz.

se encuentra bien”, insistió al ver mi rostro.

“Sí, mentí.

Es solo que era muy joven.

” Ella asintió con tristeza.

Su madre dice que él siempre hablaba de Jesús en la Eucaristía, que pasaba horas frente al sagrario, que decía que ahí estaba su mejor amigo.

Sentí que las piernas volvían a fallarme.

La Eucaristía, la estampita en mi mano, la descarga en mi pecho.

Todo conectaba de una forma que mi mente racional rechazaba, pero que mi corazón destrozado y olvidado comenzaba a aceptar.

No le conté a nadie lo que había pasado en esa sala, ni a mis compañeras de trabajo, ni a mi hija, ni a mis amigas.

¿Qué iba a decir? ¿Que un cadáver estaba tibio cuando no debía? ¿Que sentí electricidad sagrada? ¿Que recuperé mágicamente una estampita perdida hace años? Me habrían creído loca.

Yo misma me creía loca.

Así que guardé silencio.

Guardé la estampita en mi cartera en el mismo compartimento donde había estado antes y traté de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado.

No podía negarlo.

Esa noche, por primera vez en años, saqué mi rosario del cajón olvidado.

No recé.

Solo lo sostuve.

Solo lo miré.

Solo recordé que alguna vez esas cuentas habían significado algo para mí.

A la mañana siguiente pasé frente a una iglesia camino al trabajo.

Mis pies se detuvieron solos.

No entré.

Todavía no podía, pero me quedé parada frente a las puertas cerradas más tiempo del que admitiría.

Los días siguientes fueron extraños.

Cada vez que vestía un cuerpo, recordaba la tibieza de Carlo.

Cada vez que cosía, recordaba esa aguja cayendo tres veces.

Cada vez que abría mi cartera, veía la estampita y sentía una mezcla de asombro y miedo.

Miedo de lo que significaba, miedo de tener que cambiar, miedo de volver a creer y volver a decepcionarme.

Pasaron semanas, luego meses, luego años, la vida continuó.

Yo continuaba vistiendo muertos, cobrando mi salario, viviendo mi rutina.

Pero la estampita nunca salió de mi cartera y el recuerdo de Carlo Acutis nunca salió de mi mente.

A veces en las noches de insomnio me preguntaba si realmente había pasado o si mi mente cansada había inventado todo, pero luego tocaba la estampita con mis iniciales y sabía que había sido real.

Tan real como la muerte que tocaba cada día, tan real como la vida que había sentido en ese cuerpo que ya no debía tenerla.

En 2020, 14 años después de vestir a Carlo, estaba en la sala de descanso de la funeraria tomando café cuando una compañera entró emocionada.

¿Viste las noticias? Beatificaron a un chico italiano, uno que murió jovencísimo.

Dicen que hizo un milagro.

Mi taza se detuvo a medio camino de mis labios.

¿Cómo se llamaba? Pregunté con voz que no reconocí como mía.

Carlo Acutis, ¿no te acuerdas? Tú lo preparaste hace años.

Yo apenas estaba empezando aquí, pero recuerdo que todos hablaban de él.

La taza cayó de mis manos.

El café se derramó por toda la mesa.

Mis compañeras corrieron a ayudarme, pero yo no podía moverme.

Carlo Acutis, beatificado.

Milagro reconocido oficialmente por la iglesia.

El chico que había estado tibio cuando debía estar frío.

El chico que me había devuelto mi estampita perdida.

El chico que me había tocado el alma con descargas de paz.

No había estado loca.

No había imaginado nada.

Había sido real.

Todo había sido absolutamente real.

Esa noche busqué todo sobre Carlo Acutis en internet.

Leí sobre su vida corta pero intensa, sobre cómo con solo 15 años había creado una página web catalogando milagros eucarísticos alrededor del mundo, sobre cómo iba a misa diaria, sobre cómo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo, sobre cómo había ofrecido sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia, sobre cómo había muerto con una sonrisa diciendo que iba a estar con Jesús.

Leí sobre el milagro que permitió su beatificación.

Un niño brasileño con páncreas malformado que sanó completamente después de que su madre rezara pidiendo la intercesión de Carlo.

Un milagro médicamente inexplicable, oficialmente reconocido, documentado, real.

Y entonces entendí, entendí por qué su cuerpo había estado tibio, por qué había sentido esas descargas, por qué había recuperado mi estampita.

No había sido para él, había sido para mí, para una mujer que había dejado de creer, para una costurera que vestía muertos sin vera, para un alma que se había endurecido tanto como los cadáveres que tocaba.

Carlo Acutis en su muerte me había regalado un milagro personal, uno pequeño, uno que nadie más conocía, uno que no sería documentado ni investigado por el Vaticano, pero uno real, uno que me había estado esperando 14 años para que yo estuviera lista para aceptarlo.

Lloré esa noche como no había llorado en décadas.

Lloré por todos los años que había vivido sin fe.

Lloré por todas las veces que había tocado la muerte sin ver la vida.

Lloré por haber sido tan ciega, tan orgullosa, tan rota.

Y lloré de gratitud porque un chico de 15 años que amaba la Eucaristía había intercedido por mí desde el cielo porque me había tocado cuando yo ya no sabía cómo pedir ser tocada, porque me había devuelto algo más que una estampita, me había devuelto la capacidad de creer.

Al día siguiente entré a una iglesia por primera vez en más de 20 años.

Mis piernas temblaban, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo.

Me senté en la última banca, lo más lejos posible del altar.

No sabía qué hacer.

No recordaba cómo rezar, pero saqué mi estampita de la Eucaristía, esa que había recuperado del bolsillo de Carlo, y la sostuve entre mis manos y susurré, “Gracias, solo eso.

Gracias, Carlo.

Gracias por no dejarme perdida.

Gracias por recordarme que hay más que muerte.

Gracias por mostrarme que el cielo es real.

No hubo descargas eléctricas esta vez no hubo señales dramáticas, solo una paz que llenó mi pecho de la misma forma que aquella tarde en la sala de preparación.

Una paz que me decía que estaba en el lugar correcto, que finalmente había vuelto a casa.

Ahora, cada vez que visto un cuerpo, rezo por esa alma.

Cada vez que coso un traje funerario, pienso en Carlo y en cómo la muerte no es el final.

Cada vez que una familia llora a su ser querido, les hablo con una esperanza que antes no tenía.

Porque yo toqué a un santo antes de que el mundo supiera que lo era.

Yo sentí el cielo en mis manos cuando todavía no creía en él.

Yo fui amada por Dios a través de un adolescente muerto que me regaló un milagro que nadie más vería.

La estampita nunca sale de mi cartera, está gastada ya, doblada por los años y el uso constante.

Pero ahí están todavía mis iniciales escritas cuando yo tenía 8 años y el mundo parecía lleno de magia.

Carlo Acutis me devolvió esa magia, me devolvió la fe, me devolvió a mí misma.

Y aunque pasaron 14 años para que yo pudiera entenderlo completamente, ahora sé que cada segundo de espera valió la pena, porque la gracia de Dios no tiene prisa.

Espera pacientemente hasta que estamos listos para recibirla y cuando llega transforma todo.

Si quieres seguir conociendo testimonios como este, hay muchas más historias esperándote en este canal.

Yeah.