Me llamo Lucía Martínez y tengo que contarles algo que me pasó hace 3 años, cuando tenía 9 años.

Sé que es difícil de creer y a veces yo misma me pregunto si realmente sucedió o si fue un sueño provocado por la fiebre y los medicamentos.

Pero cada vez que cierro los ojos, veo su rostro con tanta claridad que sé en lo más profundo de mi corazón que fue real.

Todo fue absolutamente real.

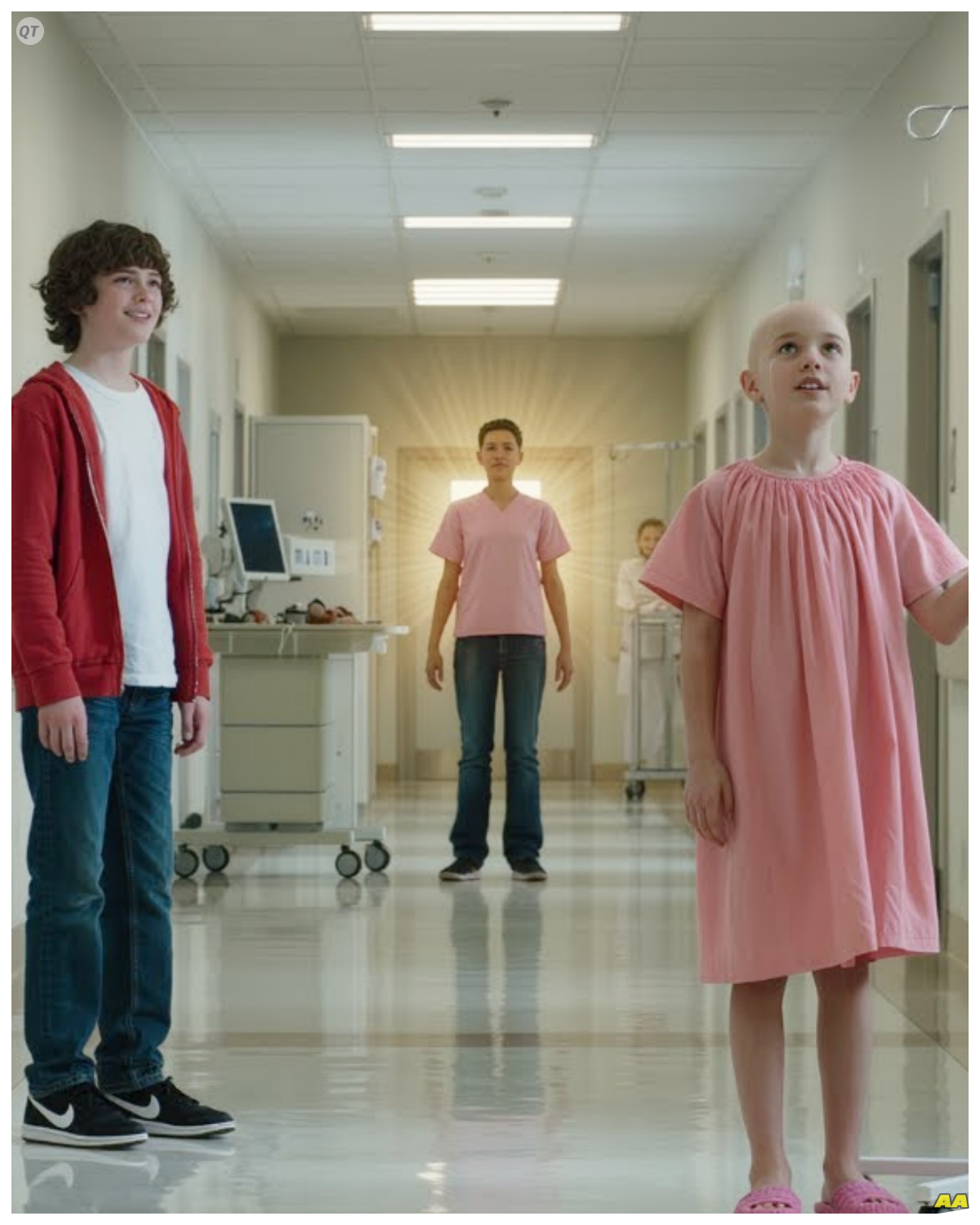

Llevaba 4 meses ingresada en el Hospital Universitario La Paz de Madrid cuando ocurrió 4 meses que se sentían como 4 años, cuatro meses de agujas, de quimioterapia, de náuseas que me dejaban temblando en la cama, de perder mi cabello mechón a mechón hasta que mamá me rapó la cabeza completa para que doliera menos.

“Leucemia linfoblástica aguda”, decían los doctores con sus voces serias.

Yo solo sabía que mi sangre estaba enferma y que mi cuerpo se había convertido en un campo de batalla donde las células buenas luchaban contra las malas.

La habitación 407 se había vuelto mi mundo entero.

Conocía cada mancha del techo, cada grieta de la pared, cada sonido del pasillo.

Conocía los pasos de la enfermera rosa, que siempre traía caramelos escondidos en el bolsillo de su uniforme.

Conocía el chirrido del carrito de medicinas que llegaba cada mañana a las 6.

Conocía el olor del desinfectante mezclado con la comida del hospital.

ese olor que se me pegaba a la piel y que todavía hoy a veces me hace sentir un nudo en el estómago.

Mis padres se turnaban para estar conmigo.

Papá trabajaba en construcción y pedía todos los permisos posibles.

Mamá había dejado su trabajo en la tienda para cuidarme tiempo completo.

Los veía dormir en esa silla reclinable e incómoda, con ojeras cada vez más oscuras, intentando sonreír cada vez que yo los miraba.

Mi hermano pequeño Javi solo podía visitarme los fines de semana porque tenía 6 años y no lo dejaban entrar entre semana.

Me traía dibujos que pegábamos en la pared con cinta adhesiva.

Pero lo peor no era el dolor físico, lo peor era el miedo.

Ese miedo que se instaló en mi pecho el día que escuché a los doctores hablar en voz baja con mis padres en el pasillo, pensando que yo estaba dormida.

Palabras como pronóstico reservado, no responde como esperábamos al tratamiento.

Debemos considerar todas las opciones.

Tenía 9 años, pero entendía perfectamente lo que significaba.

Entendía que tal vez no saldría de allí.

Entendía que tal vez no volvería a jugar en el parque, ni iría a quinto de primaria, ni conocería a mi sobrina que mi hermana mayor esperaba.

Recuerdo que esa noche, después de escuchar esa conversación, le pedí a mamá que trajera mi rosario.

Era uno que me había regalado mi abuela con cuentas de madera de olivo de Tierra Santa.

Mamá me enseñó a rezar el rosario cuando tenía 7 años y aunque no siempre entendía todas las oraciones, me gustaba pasar las cuentas entre mis dedos, me hacía sentir acompañada.

La tarde del 22 de octubre, un domingo, fue especialmente difícil.

Habían ajustado la dosis de quimioterapia y mi cuerpo reaccionaba peor que nunca.

Vomité seis veces.

Cada vez que intentaba beber agua, mi estómago la rechazaba.

Tenía fiebre, 39 gr, y los escalofríos hacían que mis dientes castañaran sin control.

Mamá me ponía paños fríos en la frente y me susurraba canciones de cuna como cuando era pequeña, aunque yo ya no era tan pequeña.

El Dr.

Ramírez vino a verme al anochecer.

Era un hombre mayor, con lentes redondos y manos siempre cálidas.

Me revisó con cuidado, escuchó mi corazón, miró mis análisis en la tableta que siempre llevaba.

Vi cómo fruncía el ceño, ese gesto que ya había aprendido a reconocer no era bueno.

Habló con mis padres en el pasillo otra vez, pero esta vez no intentaron disimular.

Vi a mamá llevarse las manos a la boca.

Vi a papá apretar los puños y mirar al techo como si buscara respuestas allí arriba.

Cuando volvieron a entrar, sus ojos estaban rojos.

Me dijeron que todo estaría bien, que los doctores estaban haciendo todo lo posible, que debía descansar, pero yo sabía.

Los niños enfermos desarrollamos un sexto sentido para estas cosas.

Sabemos cuándo los adultos nos están protegiendo de la verdad.

Esa noche no pude dormir.

La fiebre me hacía alucinar un poco.

Las sombras en las paredes parecían moverse.

El monitor cardíaco pitaba su melodía monótona.

Afuera, en el pasillo, escuchaba los pasos de las enfermeras del turno nocturno, las ruedas de las camillas, algún llanto lejano de otro niño.

El hospital de noche es un lugar extraño, lleno de susurros y luces tenues que nunca se apagan del todo.

Cerca de las 2 de la madrugada, necesité ir al baño.

Mamá dormía profundamente en la silla, exhausta después de días, sin descansar bien.

No quise despertarla.

El baño estaba justo dentro de mi habitación.

Solo necesitaba desconectar el suero y caminar 3 metros.

Lo había hecho cientos de veces.

Me levanté despacio con cuidado de no jalar los cables.

Mis piernas temblaban, débiles por los meses de estar acostada la mayor parte del tiempo.

Me apoyé en el poste del suero y di los pasos cortos y cuidadosos hasta el baño.

Fue al salir cuando sucedió.

Abrí la puerta del baño y, por alguna razón que todavía no entiendo, en lugar de volver directo a la cama, miré hacia la puerta de mi habitación.

Estaba entreabierta como siempre durante la noche para que las enfermeras pudieran vernos sin entrar.

A través de esa abertura veía el pasillo.

Las luces estaban atenuadas, solo esas luces de emergencia azuladas que mantenían el hospital visible, pero no brillante.

El pasillo estaba vacío, silencioso, y entonces lo vi.

Al principio pensé que era una alucinación de la fiebre.

Un chico joven caminaba por el pasillo, no como los otros pacientes que a veces veía deambular durante la noche arrastrando los pies con sus batas hospitalarias.

No, él caminaba normal, con paso ligero, casi alegre.

Llevaba unos jeans azules y una sudadera con capucha de color oscuro, azul marino o negro.

No podía distinguir bien con esa luz.

Tenis blancos que no hacían ruido contra el piso del hospital.

Lo extraño, lo verdaderamente extraño era que parecía fuera de lugar, pero al mismo tiempo completamente en paz, como si perteneciera exactamente a donde estaba, como si el hospital fuera a su casa.

Se detuvo justo frente a mi puerta.

No me había visto todavía.

Yo seguía dentro de la habitación, en las sombras.

Él miraba el letrero de la puerta, el que tenía mi nombre escrito con marcador.

Lucía Martínez, 9 años.

Vi su perfil.

Era joven, tal vez 15 o 16 años, cabello castaño, un poco largo, despeinado de esa manera casual, y cuando giró ligeramente la cabeza, pude ver su rostro.

Nunca olvidaré ese rostro.

Tenía una sonrisa, no una sonrisa grande, sino una pequeña, suave, del tipo que dice, “Todo va a estar bien, sin necesidad de palabras”.

Sus ojos, incluso en la penumbra del pasillo, parecían brillar con una luz propia.

No era una luz física, no como una linterna o algo así.

Era diferente, como si la paz que sentía por dentro se reflejara hacia afuera.

Mi corazón empezó a latir más rápido.

El monitor junto a mi cama comenzó a pitar un poco más rápido también, pero mamá seguía dormida.

Di un paso hacia la puerta sin pensar realmente en lo que hacía.

El chico giró completamente hacia mí, como si hubiera sentido mi presencia.

Nuestros ojos se encontraron y en ese momento todo cambió.

No sé cómo explicarlo.

Era como si el tiempo se hubiera detenido, pero al mismo tiempo seguía moviéndose.

El pitido del monitor se volvió distante, como si estuviera bajo el agua.

La temperatura del aire cambió.

Ya no sentía el frío del hospital.

Sentía algo cálido, reconfortante, que me envolvía como una manta invisible.

Él me sonrió.

Una sonrisa completa esta vez que iluminó todo su rostro.

Y en ese instante supe quién era.

No sé cómo lo supe.

No hubo ninguna voz celestial que lo anunciara, ningún cartel con su nombre.

Simplemente lo supe con la misma certeza con la que sabía mi propio nombre.

Carlo Acutis.

Había visto su foto en el teléfono de mamá unas semanas antes.

Ella había encontrado una página sobre él, un chico italiano que murió de leucemia a los 15 años y que ahora era beato.

Mamá me mostró su historia diciéndome que él también había estado enfermo como yo, que él había ofrecido su sufrimiento con amor, que ahora estaba en el cielo ayudando a otras personas.

Recuerdo que me impresionó su sonrisa en las fotos, esa sonrisa que no parecía de alguien que estaba sufriendo.

Y ahora esa misma sonrisa estaba frente a mí, real, física o tal vez no física, porque mientras lo miraba, me di cuenta de que podía ver a través de él solo un poco, como si fuera sólido, pero también transparente al mismo tiempo, como si estuviera allí, pero también en otro lugar.

Quise hablar, pero mi voz se había quedado atrapada en mi garganta.

Quise llamar a mamá, pero no podía moverme.

No era miedo lo que sentía.

Era algo más grande que el miedo, algo que no tengo palabras para describir.

Era asombro, reverencia y, al mismo tiempo una sensación de estar completamente segura, más segura de lo que me había sentido en meses.

Carl levantó su mano derecha lentamente y la colocó sobre su corazón.

Luego señaló hacia mí, hacia mi pecho, donde mi corazón latía acelerado debajo de la bata de hospital.

El gesto era claro, como si dijera, “Mi corazón conoce tu corazón.

Estoy contigo.

” Entonces hizo algo que nunca olvidaré.

Levantó su mano como para hacer la señal de la cruz en el aire, bendiciendo mi habitación, bendiciendo mi cama, bendiciéndome a mí.

Sus labios se movieron como si estuviera rezando, aunque no escuché ninguna palabra, pero sentí el peso de esa oración.

Sentí cómo caía sobre mí como lluvia suave en verano, empapándome completamente.

Mis ojos se llenaron de lágrimas.

No lágrimas de tristeza, sino de algo que no puedo nombrar.

Gratitud tal vez o alivio, o simplemente la abrumadora certeza de no estar sola, de nunca haber estado sola, ni siquiera en las noches más oscuras en esa habitación de hospital.

Di otro paso hacia la puerta.

Quería salir al pasillo.

Quería acercarme a él.

Quería preguntarle tantas cosas.

¿Por qué estaba aquí? ¿Había venido por mí? ¿Sabía lo asustada que estaba? ¿Sabía que los doctores estaban perdiendo la esperanza? Pero cuando di ese paso, cuando mi mano tocó el marco de la puerta, algo inexplicable sucedió.

Una luz comenzó a brillar detrás de Carlo.

No era la luz azulada del pasillo, ni la luz fluorescente de las habitaciones.

Era dorada, cálida, viva.

Creció desde un punto pequeño hasta llenar todo el pasillo, pero extrañamente no me segaba.

podía mirarla directamente sin que me dolieran los ojos.

Y en esa luz vi formas, sombras, rostros, tal vez, aunque no puedo estar segura.

Era como si el cielo mismo se hubiera abierto en el pasillo del hospital.

Carlos sonrió más ampliamente con esa alegría pura que solo he visto en niños pequeños cuando reciben el mejor regalo de sus vidas.

levantó ambas manos como en un gesto de bienvenida o celebración y entonces habló, o tal vez no habló con voz audible, porque no estoy segura si lo escuché con mis oídos o con algo más profundo, pero sus palabras resonaron dentro de mí.

No tengas miedo, Lucía.

La Eucaristía es vida.

Él está contigo.

La Eucaristía, Jesús en la comunión.

El cuerpo de Cristo que mamá me había enseñado a recibir con reverencia cada domingo antes de enfermarme.

Pero, ¿qué tenía que ver eso con mi enfermedad? ¿Qué significaba que él estaba conmigo? Antes de que pudiera procesar esas palabras, antes de que pudiera entender, la luz creció tanto que lo envolvió completamente.

Carlos se desvaneció en esa luz dorada, como si se hubiera fundido con ella, como si él mismo fuera parte de ella.

Y luego, en un instante que pareció durar eternamente y al mismo tiempo no durar nada, la luz desapareció.

El pasillo volvió a ser un pasillo normal, las luces azuladas de emergencia, el piso brillante, el silencio interrumpido solo por el zumbido lejano de alguna máquina, vacío, completamente vacío.

Mis piernas dejaron de sostenerme.

Me agarré del marco de la puerta, jadeando con el corazón martillando en mi pecho.

El monitor junto a mi cama sonaba frenéticamente.

Ahora mamá se despertó sobresaltada.

Lucía, Lucía, ¿qué pasa? Corrió hacia mí, me agarró de los hombros.

Yo solo podía señalar el pasillo tratando de formar palabras que no llegaban.

Ella miró hacia donde señalaba, confundida, sin ver nada, porque no había nada que ver.

Ya.

¿Qué pasó, mi amor? ¿Te caíste? ¿Te duele algo? Mamá, logré susurrar.

Finalmente.

Lo vi.

Vi a Carlo.

Estaba aquí en el pasillo.

Sus ojos se abrieron grandes.

Me miró a los ojos buscando señales de delirio por la fiebre.

Tal vez, pero algo en mi rostro debe haberle dicho que no estaba alucinando, o al menos que yo creía completamente en lo que decía.

Carlo Acutis asentí las lágrimas corriendo por mis mejillas.

Estaba sonriendo, mamá, y había luz, tanta luz.

Y me dijo, me dijo algo sobre la Eucaristía.

Mamá me abrazó fuerte, tan fuerte que casi me dolió, pero no me importó.

La sentí temblar.

No sé si creía completamente lo que le estaba diciendo, pero sé que quería creer.

Necesitaba creer.

Me ayudó a volver a la cama.

Me arropó como si fuera una bebé.

Se sentó a mi lado sosteniendo mi mano, acariciando mi cabeza sin cabello.

No dijo nada por un largo rato.

Solo nos quedamos allí en el silencio de las 3 de la mañana mientras yo intentaba procesar lo que acababa de suceder.

Mamá, dije después de un rato.

¿Crees que realmente lo vi o estoy loca por la fiebre? Ella sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas.

No estás loca, mi cielo.

Los santos cuidan de nosotros de maneras que no siempre entendemos.

Si Carlo vino a verte, fue por una razón.

Me dijo que no tuviera miedo.

Susurré, y que la Eucaristía es vida.

¿Qué quiso decir con eso? No lo sé, admitió mamá, pero lo averiguaremos juntas.

Logré dormir un poco después de eso, aunque mis sueños estaban llenos de luz dorada y sonrisas pacíficas.

Cuando desperté, el sol de la mañana entraba por la ventana de mi habitación.

Por un momento pensé que todo había sido un sueño, pero la paz que sentía en mi pecho era demasiado real y algo más, algo que no había sentido en semanas.

No tenía fiebre.

Mamá se dio cuenta al mismo tiempo que yo.

Tocó mi frente con la palma de su mano, luego con el dorso, como siempre hacía.

Sus ojos se abrieron grandes.

“No tienes fiebre”, susurró casi sin creerlo.

La enfermera Rosa entró para el chequeo de la mañana.

Tomó mi temperatura con el termómetro digital 36,5 completamente normal.

Ella frunció el ceño confundida y lo revisó dos veces más.

El resultado era el mismo.

“Pero si anoche tenías casi 40 gr”, dijo rascándose la cabeza.

y tus análisis de ayer mostraban que la infección estaba empeorando.

“Toma nuevos análisis”, sugirió mamá con voz temblorosa.

“Por favor”, Rosa asintió y salió a buscar el equipo.

Mientras esperábamos, mamá y yo nos miramos.

Ninguna de las dos dijo nada, pero ambas estábamos pensando lo mismo.

¿Podía ser? ¿Era posible que la visita de Carlo hubiera sido más que solo una aparición? Los análisis se tomaron.

Tuvimos que esperar unas horas para los resultados.

Las horas más largas de mi vida.

Me sentía diferente.

No puedo explicar cómo, pero era como si algo pesado que había estado cargando se hubiera levantado de mis hombros.

Tenía apetito por primera vez en días.

Cuando Rosa trajo el desayuno, comí todo.

El yogur, la tostada, incluso la fruta que normalmente me daba asco.

Mamá llamó a papá.

le contó sobre mi fiebre desaparecida, sobre lo que yo había visto en la noche.

Escuché su voz del otro lado del teléfono, entre esperanzada y escéptica, queriendo creer, pero sin atreverse a hacerlo completamente.

El Dr.

Ramírez llegó cerca del mediodía.

Traía su tableta, pero su expresión era diferente, confundida, casi perturbada.

“Necesito hablar con ustedes”, dijo mirando a mis padres.

Papá había llegado hacía una hora.

Mamá agarró su mano.

Puedes hablar delante de Lucía, dijo mamá.

Ella entiende más de lo que pensamos.

El doctor asintió.

Respiró profundo.

Los análisis de esta mañana son incomprensibles.

Quiero decir, médicamente no tienen sentido.

Mi corazón comenzó a latir más rápido.

¿Qué quiere decir, Lucía? Ayer tus niveles de glóbulos blancos estaban críticamente bajos.

La infección en tu sangre estaba empeorando, tus plaquetas estaban bajando.

Todos los marcadores indicaban que necesitaríamos tomar medidas más agresivas, posiblemente transferirte a cuidados intensivos.

Hizo una pausa mirando su tableta como si esperara que los números cambiaran.

Pero los análisis de hoy muestran una mejora radical.

Los glóbulos blancos han aumentado significativamente.

La infección ha disminuido en un 80%.

Las plaquetas están casi en rango normal.

Es como si como si tu cuerpo hubiera dado un salto de semanas de recuperación en una sola noche.

El silencio llenó la habitación.

Podía escuchar mi propia respiración, el zumbido del aire acondicionado, los sonidos lejanos del hospital.

¿Cómo es posible eso?, preguntó papá finalmente.

No lo es, respondió el Dr.

Ramírez con honestidad brutal.

O al menos no según nada que yo haya visto en 30 años de práctica médica.

He consultado con otros oncólogos con el laboratorio para verificar si hubo algún error en las muestras.

Todo está correcto.

Los análisis son precisos.

¿Qué significa esto para Lucía? Preguntó mamá.

Su voz apenas un susurro.

Si continúa mejorando a este ritmo y si los análisis de mañana confirman esta tendencia, entonces estamos viendo una remisión que no puedo explicar científicamente.

Remisión.

La palabra flotó en el aire como una mariposa dorada.

Remisión significaba que la leucemia estaba retrocediendo, significaba vida, significaba futuro.

“Doctor”, dije sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz.

“¿Usted cree en milagros?” Él me miró durante un largo momento.

Vi algo en sus ojos, algo que quizás mantenía escondido durante sus años de ciencia y medicina.

Lucía, creo en cosas que no puedo explicar y esto es definitivamente una de ellas.

Los siguientes tres días fueron una montaña rusa de emociones.

Cada nuevo análisis mostraba mejoras imposibles.

Los doctores me hicieron todas las pruebas imaginables, buscando explicaciones.

No encontraron ninguna.

Mi cuerpo simplemente estaba sanando a un ritmo que desafiaba toda lógica médica.

La noticia se esparció por el hospital.

Las enfermeras venían a verme con ojos llenos de asombro.

Otros padres de niños enfermos preguntaban qué había pasado, buscando esperanza para sus propios hijos.

Y yo les contaba una y otra vez sobre el chico en el pasillo, sobre Carlo Acutis, sobre la luz dorada y las palabras sobre la Eucaristía.

Mamá investigó más sobre Carlo.

Descubrió que él había catalogado milagros eucarísticos de todo el mundo, que tenía una devoción especial por la presencia real de Jesús en la comunión.

Y entonces entendimos, las palabras que me había dicho no eran solo palabras, eran una verdad profunda.

En la Eucaristía está la vida misma, porque allí está Cristo y Cristo es vida.

El cuarto día después de la aparición, el Dr.

Ramírez entró a mi habitación con una sonrisa.

Una sonrisa real, no de esas sonrisas profesionales que había visto tantas veces.

Lucía, tengo buenas noticias.

Los últimos análisis son tan positivos que el equipo ha decidido que puedes ir a casa.

Continuarás con tratamiento ambulatorio, pero ya no necesitas estar hospitalizada.

No podía creerlo.

Ir a casa.

Después de 4 meses, mamá comenzó a llorar.

Papá me levantó de la cama y me dio vueltas cuidadosamente, como si fuera de cristal.

Rosa entró y también estaba llorando, abrazándome fuerte.

Es un milagro, susurró Rosa en mi oído.

Todos lo sabemos.

Es un verdadero milagro.

Empaqué mis cosas que no eran muchas, los dibujos de Javi, mi rosario de cuentas de madera de olivo, algunas fotos de mi familia y una estampa de Carlo Acutis que mamá había impreso y plastificado, que ahora guardaba como mi posesión más preciada.

Antes de irme pedí hacer algo.

Quería caminar por el pasillo, el mismo pasillo donde lo había visto.

Mamá me ayudó a vestirme con ropa real por primera vez en meses, unos jeans suaves y una sudadera rosa que se sentía extraña después de tantos días en bata de hospital.

Salimos de la habitación 407.

El pasillo se veía diferente a la luz del día, más ordinario, más normal.

Pero cuando llegué al lugar exacto donde Carlos se había parado, donde la luz dorada había llenado el espacio, me detuve, puse mi mano sobre mi corazón, como él había hecho, y susurré, “Gracias, Carlo.

Gracias por venir.

Gracias por recordarme que no estoy sola.

Gracias por mostrarme que Jesús está conmigo siempre.

” No hubo ninguna luz dorada esta vez no hubo ninguna aparición.

Pero sentí algo, una calidez suave en mi pecho, como una respuesta silenciosa, como si él supiera, como si me estuviera sonriendo desde donde quiera que estuviera.

Salimos del hospital ese día bajo el sol de octubre.

El aire fresco en mi cara se sentía como el mejor regalo del mundo.

El cielo era increíblemente azul.

Los árboles se movían con la brisa.

Todo me parecía nuevo, como si estuviera viendo el mundo por primera vez.

Los meses siguientes fueron de lenta, pero constante recuperación.

Continué con tratamiento, pero mi cuerpo respondía como los doctores nunca habían esperado.

6 meses después de la aparición de Carlo, entré en remisión completa.

Un año después, los doctores usaron la palabra que todos habíamos estado esperando, curada.

El doctor Ramírez nunca pudo explicarlo.

En mi expediente médico, en la sección de notas, escribió: “Recuperación atípica, sin explicación médica clara.

Caso extraordinario.

Sé que quería escribir milagro, pero su entrenamiento científico no se lo permitía.

No importaba.

Todos los que estuvieron allí lo sabían.

Ahora tengo 12 años.

Mi cabello creció de vuelta, largo y rizado como antes.

Volví a la escuela.

Juego fútbol los sábados.

Soy tía de una sobrina hermosa llamada Emma.

Hago todo lo que los doctores pensaron que tal vez nunca haría.

Y cada mañana cuando despierto, mi primera oración es de agradecimiento.

Llevo siempre conmigo la estampa de Carlo Acutis.

Está en mi mochila, plastificada y un poco gastada ya de tanto tocarla.

Les he contado su historia a mis amigos, a mis maestros, a cualquiera que quiera escuchar.

Algunos me creen inmediatamente, otros me miran con escepticismo, como si fuera una bonita historia que me inventé para darle sentido a mi recuperación.

No me molesta.

Yo sé lo que vi.

Yo sé lo que experimenté.

Mamá y yo visitamos su tumba en Asís, Italia, el año pasado.

Fue un viaje largo, pero necesitaba ir.

Necesitaba estar cerca de él, aunque fuera solo cerca de su cuerpo que descansa allí.

Recé frente a su tumba.

Le agradecí de nuevo, le pedí que continuara intercediendo por otros niños enfermos como yo había estado y sentí esa misma paz que sentí aquella noche en el hospital.

He aprendido algo en estos años.

He aprendido que los milagros no siempre son lo que esperamos, no siempre son grandes y obvios y acompañados de trompetas celestiales.

A veces son un chico joven en jeans y sudadera, parado en un pasillo de hospital a las 2 de la mañana sonriendo con una paz que no es de este mundo.

A veces son palabras sencillas susurradas en la oscuridad.

No tengas miedo.

A veces son recordatorios de que nunca jamás estamos solos.

Carlo Acutis entendió algo que muchos adultos tardan toda una vida en aprender, que Jesús está realmente presente en la Eucaristía y que esa presencia es vida, es sanación, es todo lo que necesitamos.

Él dedicó su corta vida a compartir ese mensaje y cuando murió de la misma enfermedad que yo tuve, ofreció su sufrimiento con amor, convirtiéndolo en algo hermoso.

Ahora él hace lo mismo desde el cielo.

Visita hospitales en la noche, sonríe a niñas asustadas que piensan que van a morir.

Les recuerda que hay algo más grande que la enfermedad, más fuerte que la muerte.

Les muestra que el amor de Dios es real, tangible, presente.

Yo fui una de esas niñas y mi vida cambió para siempre.

A veces, cuando no puedo dormir, vuelvo en mi memoria a ese pasillo.

Veo su rostro con tanta claridad como si hubiera sido ayer.

Veo su sonrisa, veo esa luz dorada que lo envolvió y me duermo con paz, sabiendo que él sigue allí de alguna manera, cuidando de mí y de todos los que sufren.

Los doctores llaman, a mi caso, recuperación inexplicable.

La Iglesia está investigándolo como posible milagro para su canonización, pero yo no necesito títulos oficiales o investigaciones largas para saber lo que fue.

Fue un regalo.

Un regalo de un chico santo que entendió el sufrimiento, que amó a Jesús con todo su corazón y que ahora usa ese amor para traer esperanza a otros.

Carlo Acutis me salvó la vida aquella noche en el hospital La Paz.

No con magia, no con espectáculo, sino con la presencia simple y poderosa del cielo tocando la tierra, con un recordatorio de que la Eucaristía es vida y que en Jesús siempre hay esperanza.

Esta es mi historia.

Es inexplicable para la ciencia, pero perfectamente clara para la fe.

Y la cuento ahora, 3 años después, no para convencer a nadie de nada, sino simplemente para compartir la verdad.

Los santos están vivos de una manera que no entendemos completamente.

Ellos nos cuidan, ellos rezan por nosotros.

Y a veces, en las noches oscuras de los hospitales donde niños luchan por sus vidas, ellos aparecen en los pasillos con jeans y sudaderas, sonriendo con la paz del cielo, recordándonos que nunca estamos solos.

Gracias Carl por venir, por quedarte, por recordarme que vivir.

Y si tú que estás leyendo esto estás pasando por algo difícil, algo que parece imposible de superar, quiero que sepas esto.

No estás solo.

Los santos te acompañan.

Dios te ve.

Y a veces, cuando más lo necesitas, el cielo envía ayuda de las maneras más inesperadas.

Yo soy la prueba viviente de eso y cada día que vivo es un testimonio de que los milagros son reales, de que el amor de Dios no conoce límites y de que un joven beato italiano todavía camina por los pasillos de hospitales trayendo luz donde hay oscuridad, esperanza donde hay desesperación y vida donde parece que solo hay muerte.

Esta es mi historia y es verdadera, tan verdadera como el sol que brilla afuera, tan verdadera como el corazón que late en mi pecho.

Tan verdadera como la sonrisa que todavía veo cuando cierro los ojos.

Carlo Acutis me visitó y algo inexplicable sucedió, algo maravilloso, algo que cambió mi vida para siempre.

Si esta historia ha tocado tu corazón como tocó el mío al vivirla, te invito a que también pidas la intercepición de Carlo Acutis en tus oraciones, especialmente si tú o alguien que amas está enfermo.

Él entiende el sufrimiento y lleva nuestras peticiones al corazón de Jesús.

Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para más testimonios que fortalecen nuestra fe.

Y nos recuerdan que el cielo está más cerca de lo que pensamos.

Yes.