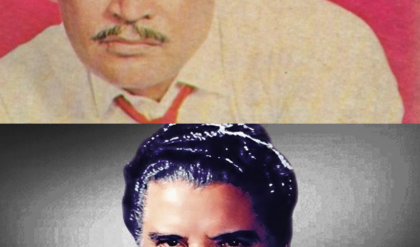

Leopoldo Fernández nació en la pobreza más absoluta.

Hijo de tabaquero, abandonó los estudios temprano y conoció el hambre antes de conocer el aplauso.

Fue repartidor, telegrafista, lector de tabaquería, adivino ocasional.

Nada en su origen apuntaba a la inmortalidad cultural.

Y, sin embargo, terminó siendo la voz más escuchada de Cuba y de buena parte de América Latina.

En 1941 nació La Tremenda Corte.

Un tribunal absurdo donde José Candelario Tres Patines era acusado de delitos imposibles y donde la justicia siempre parecía una broma cruel.

En un país plagado de corrupción, aquella parodia judicial era una radiografía perfecta del poder.

El genio estaba en que hacía reír al pueblo mientras los poderosos no entendían que se reían de ellos.

Durante más de veinte años, el programa se transmitió sin pausa.

Más de 360 episodios, escuchados en 18 países.

México, Venezuela, Colombia, Perú, Puerto Rico, República Dominicana.

Millones de oyentes cada noche.

Y, aun así, Leopoldo Fernández jamás cobró regalías.

Ni un centavo por las retransmisiones que generaban dinero en todo el continente.

Cuando Fidel Castro tomó el poder en 1959, heredó un problema inesperado.

La voz más influyente del país no era la suya.

Era la de un comediante de 55 años que jamás había hecho política, pero que lograba algo más peligroso que un discurso opositor: hacer reír libremente.

Eso era inaceptable.

Entre 1959 y 1962, el régimen desmontó sistemáticamente el humor cubano.

Se prohibieron imitaciones, se incautaron emisoras, se creó una comisión de censura previa.

El mensaje era claro: en la nueva Cuba no se podía reír sin permiso.

La Tremenda Corte sobrevivió un tiempo bajo presión, con actos de sabotaje organizados, consignas gritadas desde el público y hasta balaceras intimidatorias durante funciones.

El 12 de abril de 1962 todo terminó.

En pleno Teatro Nacional, hombres armados irrumpieron en la función.

Golpes, disparos al aire, pánico.

Leopoldo fue detenido durante horas y liberado, pero ya estaba marcado.

No fue un arresto ejemplarizante, fue una advertencia definitiva.

El régimen no necesitaba fusilarlo.

Bastaba con cerrarle el teatro, vigilarlo y asfixiarlo.

Según versiones del exilio, durante el interrogatorio le ofrecieron seguir trabajando si convertía a Tres Patines en propaganda revolucionaria.

Que se burlara de los “gusanos”, de los traidores, del enemigo externo.

Leopoldo se negó.

No necesitó un chiste contra Fidel para sellar su destino.

Bastó con negarse a prostituir su obra.

A finales de 1962 huyó de Cuba.

Se fue sin despedirse de su madre.

Nunca volvió a verla.

Murió en la isla en 1966 y Leopoldo no pudo asistir a su entierro.

Mientras tanto, su programa seguía transmitiéndose cada noche en otros países.

Millones de personas reían.

Él no cobraba nada.

El exilio no fue una redención, fue un peregrinaje.

Panamá, México, Perú, Puerto Rico.

Siempre recibido con amor por el público, nunca con estabilidad económica.

A los 60, 65, 70 años, seguía viajando con maletas llenas de recuerdos y bolsillos vacíos.

Trabajaba porque si no actuaba, no comía.

En Miami, donde finalmente se estableció, era reconocido en la calle, pero no tenía pensión, propiedades ni seguridad.

Continuó actuando hasta casi los 80 años por pura necesidad.

Su fama no pagaba el alquiler.

Su legado no le garantizaba una vejez digna.

Murió el 11 de noviembre de 1985, solo, sentado en su silla.

Sobre su féretro colocaron tierra cubana.

Fue la única forma simbólica de hacerlo regresar a casa.

Su viuda pagó el funeral en cuotas mensuales durante años.

Aquí está la verdad que incomoda a todos.

No solo a la dictadura que lo expulsó, sino también al exilio que lo mitificó.

¿Cómo es posible que el hombre que hizo reír a un continente entero muriera pobre? ¿Por qué fue más fácil repetir la leyenda del chiste heroico que asumir la responsabilidad de haberlo dejado caer en el olvido?

Fidel Castro no odiaba a Tres Patines por una broma.

Lo odiaba porque no podía controlarlo.

Porque representaba una Cuba libre, burlona, irreverente.

Y por eso lo borró sin disparar una bala.

Le quitó la patria, los derechos, el sustento y la vejez.

Eso es una dictadura de verdad.