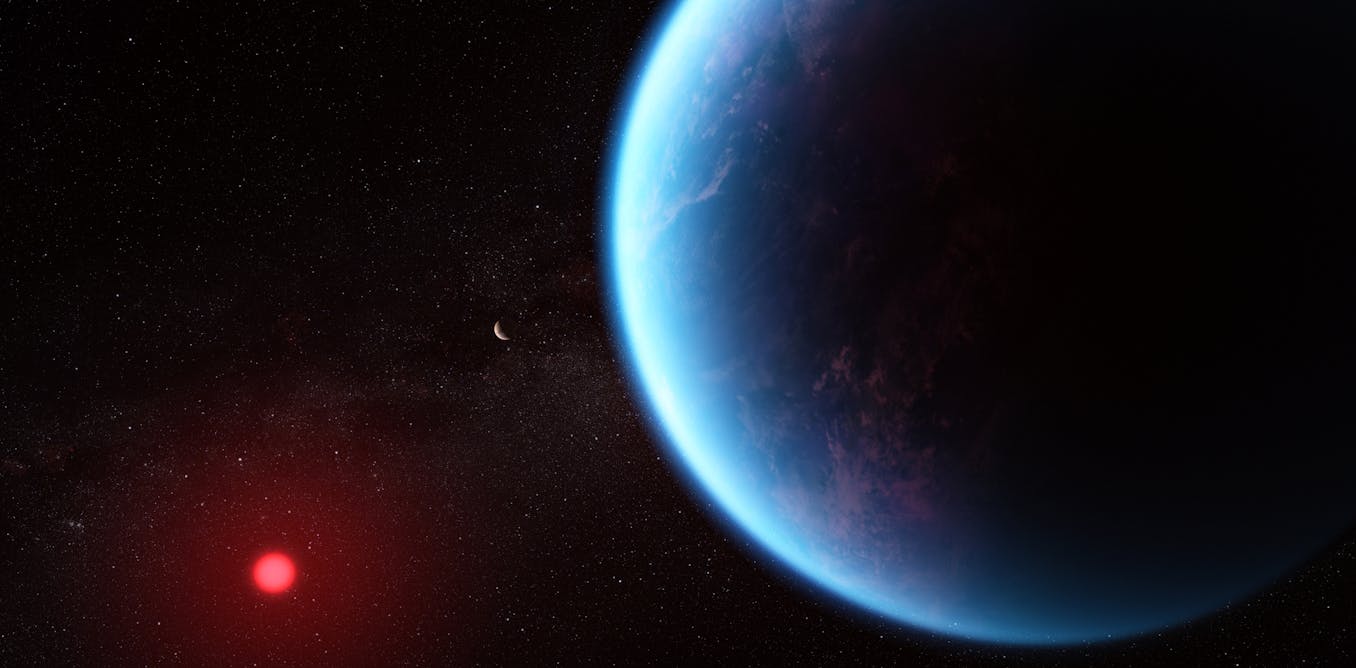

Próxima Centauri es una estrella modesta, una enana roja mucho más pequeña y fría que nuestro Sol.

Sin embargo, su importancia es descomunal por una razón simple: es la estrella más cercana a la Tierra, situada a apenas 4,22 años luz.

En términos cósmicos, es prácticamente nuestra vecina.

Desde su descubrimiento en 1915 por Robert Innes, los astrónomos sospecharon que no estaría sola.

Y tenían razón.

En 2016 se confirmó la existencia de Próxima Centauri B, un exoplaneta rocoso con una masa ligeramente superior a la de la Tierra, orbitando dentro de la llamada zona habitable de su estrella.

Es decir, a una distancia donde, en teoría, podría existir agua líquida.

Ese anuncio sacudió a la comunidad científica.

Por primera vez, un mundo potencialmente similar al nuestro estaba al alcance —al menos conceptual— de la exploración interestelar.

Pero la cercanía no implica amabilidad.

Próxima Centauri es una estrella activa, violenta.

Emite llamaradas miles de veces más intensas que las solares, bañando a su planeta con radiación ultravioleta y rayos X.

Durante años, esta característica fue utilizada como argumento definitivo: Próxima B podría estar condenado, con su atmósfera arrancada y su superficie esterilizada.

Aquí es donde entra el telescopio James Webb.

Conviene ser claros: el Webb no ha tomado fotografías directas de Próxima B como si fuera un paisaje alienígena.

Eso aún está fuera de nuestro alcance.

Lo que ha hecho es algo más sutil y, para muchos, más perturbador: analizar la luz infrarroja del sistema estelar y buscar huellas indirectas, firmas químicas y comportamientos que permitan inferir qué ocurre allí.

Los datos, todavía en análisis y debate, han alimentado múltiples hipótesis.

Algunos equipos científicos han señalado variaciones espectrales compatibles con la presencia de moléculas como dióxido de carbono o vapor de agua en el entorno del planeta.

Otros han sido más cautos, recordando que separar la señal de un planeta tan pequeño de la de su estrella es una tarea extremadamente compleja, especialmente tratándose de una enana roja tan activa.

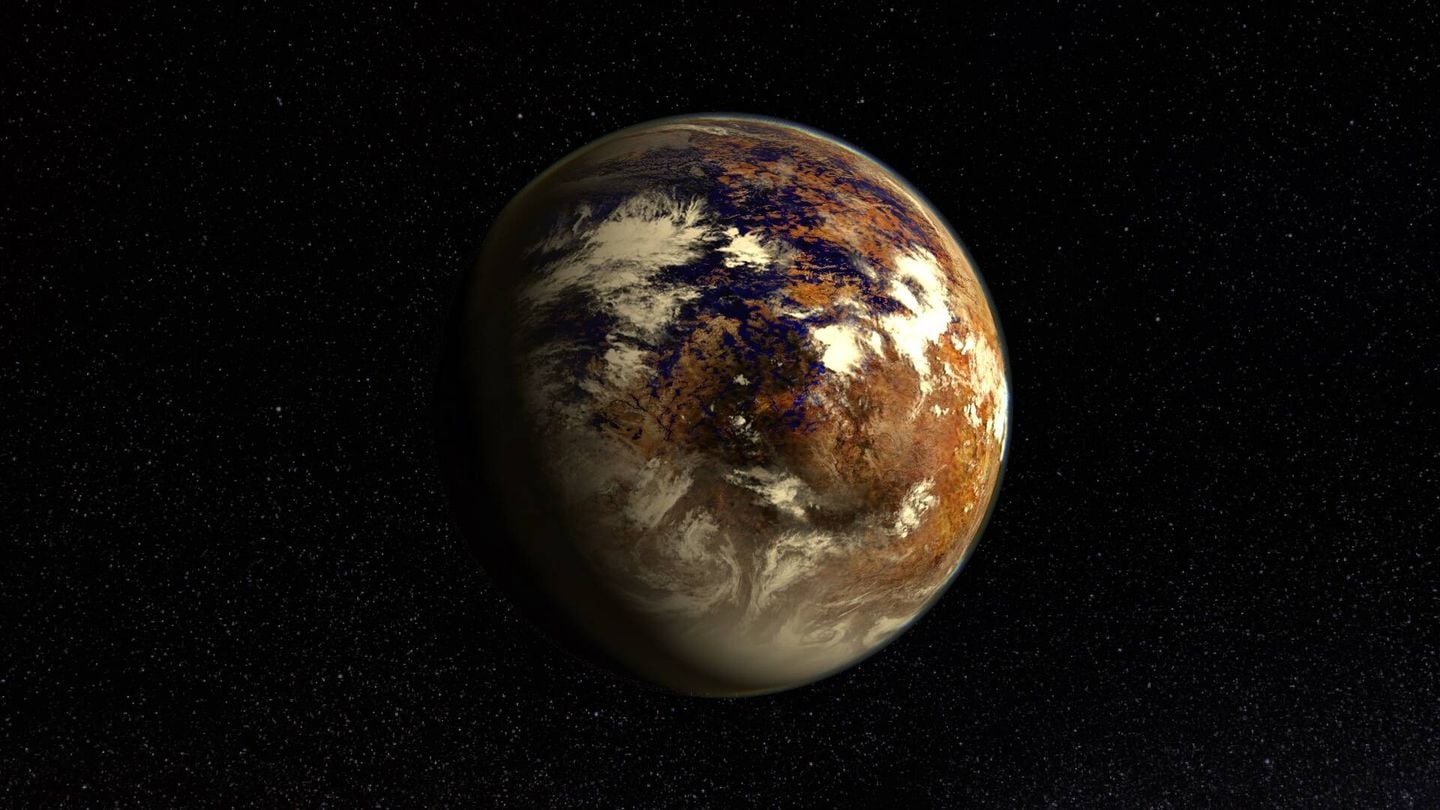

Lo que sí parece cada vez más claro es que Próxima B no es un mundo muerto y simple.

Modelos climáticos avanzados sugieren que el planeta podría estar acoplado gravitacionalmente, mostrando siempre la misma cara a su estrella: un hemisferio eterno de día y otro de noche perpetua.

Durante años se pensó que eso lo haría inhabitable.

Hoy, las simulaciones cuentan otra historia.

Entre el lado abrasado y el lado congelado existiría una franja intermedia, la llamada línea del terminador.

En esa región, la temperatura podría ser estable, con vientos globales redistribuyendo el calor y, potencialmente, permitiendo la existencia de agua líquida.

No sería un paraíso, pero tampoco un infierno absoluto.

Otro punto clave es el campo magnético.

Estudios recientes, basados en modelos y no en observación directa, plantean que Próxima B podría poseer un campo magnético más fuerte de lo esperado.

De ser así, este escudo invisible podría proteger su atmósfera de la furia estelar, del mismo modo que el campo magnético terrestre nos protege de las tormentas solares.

No es una certeza, pero tampoco una fantasía descartable.

En paralelo, han resurgido viejas controversias.

En 2020 se detectó una señal de radio proveniente de la dirección de Próxima Centauri, conocida como BLC1.

Durante semanas, el mundo especuló.

¿Tecnología alienígena? ¿Una baliza? La respuesta final fue mucho más prosaica: interferencia terrestre.

Pero el episodio dejó algo claro: estamos desesperadamente atentos a ese sistema.

Algunos titulares han ido más lejos, hablando de inteligencia artificial cuántica interpretando datos imposibles o de ciclos biológicos detectados en la atmósfera del planeta.

Aquí es donde conviene frenar.

Estas afirmaciones no cuentan con respaldo científico sólido.

Son extrapolaciones, hipótesis extremas o directamente errores de comunicación.

La ciencia real avanza más lento, pero también es mucho más resistente.

Eso no significa que Próxima B no sea especial.

Todo lo contrario.

Es el laboratorio natural perfecto para poner a prueba nuestras teorías sobre habitabilidad, atmósferas extremas y supervivencia de la vida.

Si la vida existe allí, probablemente no se parezca a bosques ni a animales complejos, sino a organismos simples, extremófilos, capaces de resistir radiación intensa y cambios drásticos.

Y aun así, el impacto sería monumental.

Encontrar incluso bacterias fuera de la Tierra cambiaría nuestra comprensión de la biología y del lugar que ocupamos en el cosmos.

Más allá de la vida, Próxima B representa otra obsesión humana: el viaje interestelar.

Con nuestra tecnología actual, llegar allí tomaría decenas de miles de años.

Proyectos teóricos como velas láser impulsadas por energía terrestre prometen reducir ese tiempo a décadas, pero siguen siendo ideas en desarrollo, llenas de desafíos técnicos y energéticos colosales.

Próxima B no es un nuevo hogar listo para ser colonizado.

Tampoco es una prueba de vida alienígena.

Es algo más inquietante: un espejo.

Un mundo cercano que nos recuerda lo mucho que aún ignoramos y lo pequeña que es la distancia, en términos cósmicos, entre la soledad absoluta y la compañía universal.

El James Webb no nos dio respuestas definitivas.

Nos dio algo más poderoso: nuevas preguntas.

Y mientras esas preguntas sigan abiertas, Próxima B seguirá siendo el planeta más observado, debatido y soñado de nuestra era.