Uno de los mitos más extendidos es que la humanidad visitó la Luna una o dos veces.

La realidad es mucho más contundente: entre 1969 y 1972, la NASA logró seis alunizajes tripulados en apenas tres años.

Seis misiones exitosas, cada una con objetivos científicos cada vez más ambiciosos.

Y precisamente esa repetición, esa acumulación de datos, fue lo que empezó a revelar una Luna muy distinta a la roca muerta e inerte que muchos imaginaban.

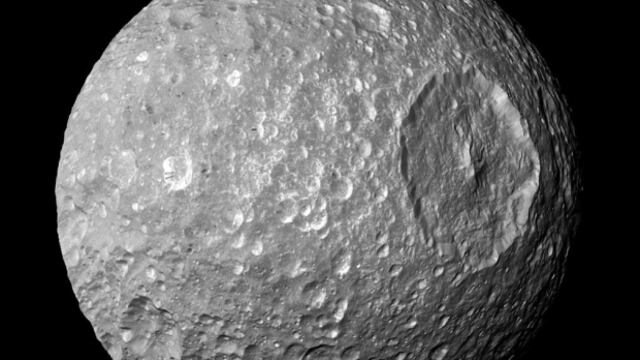

Durante el Apolo 12, la NASA decidió realizar un experimento tan simple como inquietante.

Tras el despegue del módulo lunar, la nave fue estrellada deliberadamente contra la superficie.

El objetivo era medir las vibraciones con sismómetros instalados previamente.

El resultado dejó perplejos a los científicos: las ondas sísmicas se propagaron durante casi una hora.

La Luna no absorbía el impacto como la Tierra.

Resonaba.

“Sonó como una campana”, dirían después los técnicos.

Aquello abrió una pregunta incómoda sobre la estructura interna del satélite.

Las misiones posteriores confirmaron que los llamados “lunamotos” no eran raros.

La Luna experimentaba actividad sísmica prolongada, a veces desencadenada por cambios térmicos extremos.

Esto sugería un interior más complejo de lo esperado, con capas que transmitían vibraciones de manera muy eficiente.

No era un simple bloque sólido.

A medida que avanzaban las misiones, la exploración se volvió más profunda.

Con el Apolo 15, la NASA introdujo el vehículo lunar, permitiendo recorrer decenas de kilómetros.

Fue entonces cuando los astronautas recogieron una de las piezas más valiosas de toda la exploración espacial: la llamada roca Génesis.

Con una antigüedad de 4.100 millones de años, este fragmento ofrecía una ventana directa a los primeros días del sistema solar.

La Luna no solo conservaba su propia historia, sino también la memoria de la formación planetaria.

Pero no todo era roca y polvo.

Los astronautas del Apolo 16 reportaron algo tan mundano como perturbador: el polvo lunar tenía un olor peculiar.

Al regresar al módulo, describieron un aroma similar a la pólvora quemada y una textura grasienta al tacto.

Aunque se ofrecieron explicaciones químicas, la experiencia dejó una huella extraña incluso en hombres entrenados para lo inesperado.

El clímax científico llegó con el Apolo 17.

Por primera y única vez, un geólogo profesional, Harrison Schmitt, caminó sobre la superficie lunar.

Fue él quien descubrió algo completamente inesperado: suelo naranja bajo la capa gris habitual.

No era una ilusión óptica.

:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Ffe5%2F9c6%2Fb68%2Ffe59c6b68dafa257c6a4ef0011270967.jpg)

Al analizarlo en la Tierra, se descubrió que estaba compuesto por diminutas esferas de vidrio volcánico formadas hace 3.600 millones de años.

La Luna, lejos de ser un cuerpo muerto, había tenido una historia volcánica activa y violenta.

El Apolo 17 también estableció récords: más de 75 horas en la superficie, 22 horas de caminatas espaciales y 110 kilos de muestras traídas a la Tierra.

Sin embargo, a pesar de este éxito sin precedentes, el interés político y público se desvanecía.

Como una paradoja histórica, cuanto más aprendíamos sobre la Luna, menos deseábamos volver.

El último hombre en pisarla, Eugene Cernan, dejó una frase cargada de simbolismo: “Nos vamos como vinimos, con paz y esperanza para toda la humanidad”.

Desde entonces, ningún ser humano ha vuelto a caminar sobre ese suelo que resonaba, olía extraño y escondía colores imposibles bajo su superficie.

Lo que la NASA encontró en la Luna no fue una amenaza ni una revelación fantástica, pero sí algo profundamente inquietante: un mundo más dinámico, más antiguo y más misterioso de lo que se esperaba.

Y quizás la pregunta más incómoda no sea qué descubrieron allí arriba, sino por qué, después de todo eso, dejamos de regresar durante más de medio siglo.