En los años setenta, México vibraba entre el petróleo fácil y el cine prohibido.

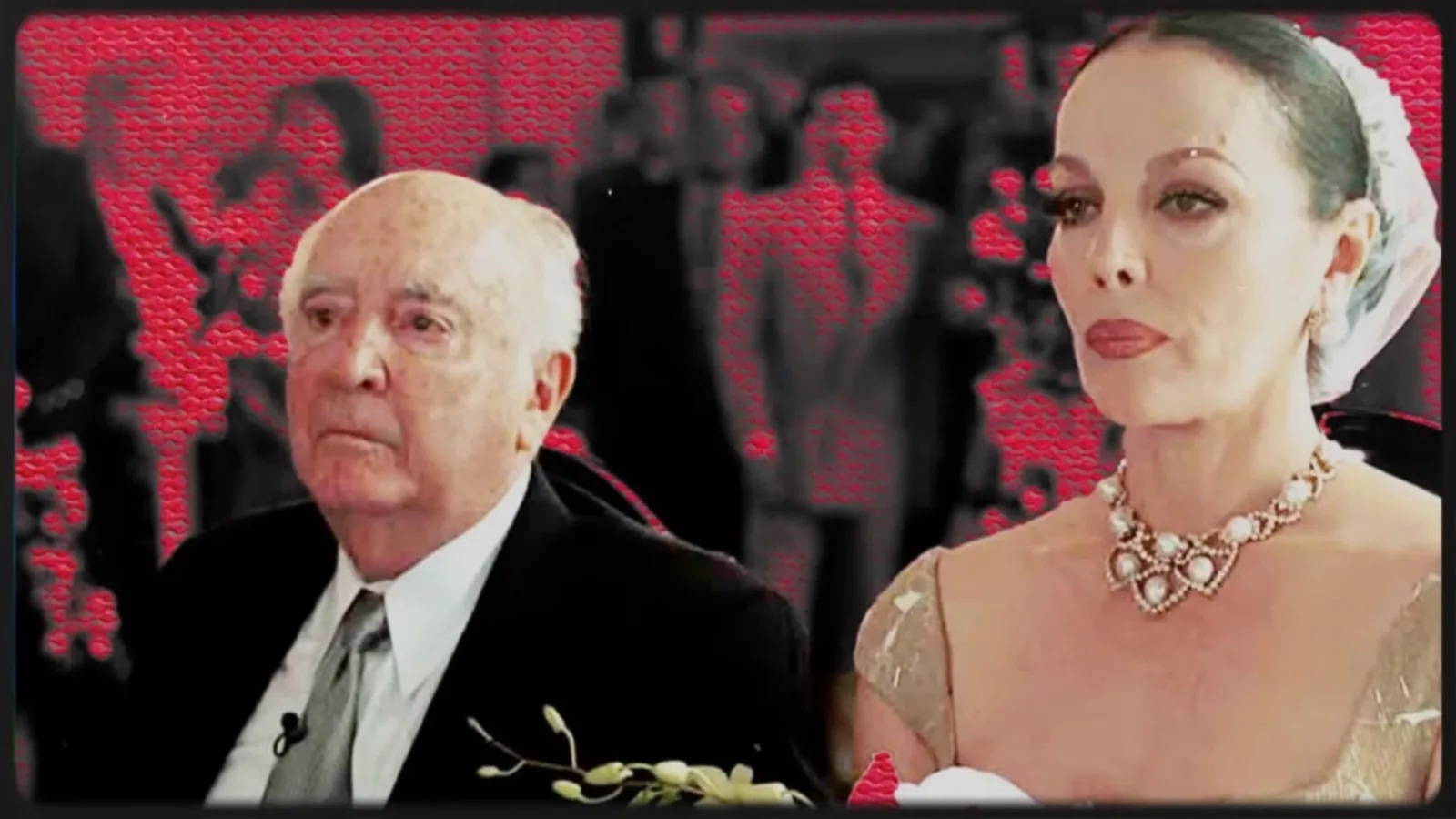

Sasha Montenegro, nacida Aleksandra Aćimović en Bari, Italia, el 20 de enero de 1946, aterrizó en la capital con veintitrés años y un acento yugoslavo que nadie olvidaba.

Sus ojos verdes y su cuerpo de diosa pagana la convirtieron en la reina absoluta del cine de ficheras.

En “Bellas de noche” y “Muñecas de medianoche” rompió taquillas y moralinas.

Los hombres la deseaban; las mujeres la envidiaban.

Pero Sasha quería más que aplausos: quería el poder.

Y el poder, en 1979, se llamaba José López Portillo.

El presidente la vio en Sevilla durante una gira oficial.

Ella llevaba un vestido rojo que parecía fuego líquido.

Él, cincuenta y nueve años y un país entero en la mano, perdió la cabeza.

Empezaron las cartas, los viajes secretos, las noches en Los Pinos mientras Carmen Romano dormía en otra ala.

La prensa los bautizó “la pareja imposible”.

Sasha no se escondió.

Apareció en cenas de gala, en aviones presidenciales, en portadas que gritaban “¡La amante del poder!”.

En 1985 nació Nabila; en 1990, Alexander.

Los llamaron “hijos del escándalo”.

José López Portillo dejó la presidencia en 1982 con la economía en ruinas y el corazón en llamas.

Se divorció en 1991.

Se casó con Sasha en 1995, un mes después de que Carmen Romano muriera de cáncer.

La boda fue discreta: solo familia y un cura que temblaba.

Por primera vez, Nabila y Alexander fueron legítimos.

Vivieron en la Colina del Perro, una mansión de catorce habitaciones en Bosques de las Lomas que olía a jacaranda y a secretos.

Tenían chofer, cocinera, profesores particulares y la sombra de tres medio hermanos que los odiaban.

El 17 de febrero de 2004, López Portillo murió a los ochenta y tres años.

El funeral fue un circo: cámaras, llantos fingidos, abrazos que dolían.

Tres semanas después llegó la primera demanda.

José Ramón, Paulina y Carmen Beatriz acusaron a Sasha de saquear cuentas, falsificar firmas y apoderarse de propiedades.

La Colina del Perro, terrenos en Cuernavaca, cuadros de Tamayo, documentos históricos: todo pasó a manos de abogados.

Nabila, con diecinueve años, firmó su primera declaración ante un juez.

Alexander, catorce, vio a su madre llorar por primera vez.

Los tribunales duraron quince años.

Sasha ganó la mayoría, pero perdió la paz.

En 2007 declaró: “No me dejó herencia, solo problemas”.

La mansión fue demolida en 2018 para construir departamentos de lujo.

Los hermanos del primer matrimonio se quedaron con la gloria; Nabila y Alexander, con las migajas y el apellido maldito.

Sasha se mudó a Cuernavaca, cerró las cortinas y dejó de contestar el teléfono.

Nabila López Portillo Aćimović cumplió cuarenta años en enero de 2025.

Es alta, delgada, con la misma mirada felina de su madre.

Estudió arte en Florencia y regresó a México para exponer.

En 2018 inauguró el Festival del Terror en León con una serie de óleos que mezclaban sangre y orquídeas.

En 2023 colgó “Life After Death” en Casa Basalta, Roma Norte: lienzos negros donde las velas se derretían en rostros presidenciales.

La crítica la llamó “la heredera que pinta fantasmas”.

Vive entre la CDMX y Cuernavaca, comparte estudio con su pareja y evita selfies.

Cuando Sasha agonizaba, Nabila durmió tres noches en el hospital de Morelos.

Tomó la mano de su madre y escuchó la última frase: “No dejes que me olviden”.

Alexander López Portillo Aćimović tiene treinta y cinco.

En 2014 lo detuvieron en Guaymas por manejar ebrio; pagó la multa y desapareció.

Desde entonces nadie sabe dónde vive.

Unos dicen Miami, otros Madrid, otros un rancho en Sonora donde cría caballos.

Administra lo poco que quedó: un par de departamentos y los derechos de imagen de su padre.

No tiene redes, no da entrevistas, no asiste a inauguraciones.

La última foto conocida es de 2016: gorra baja, barba de tres días, mirada que quema.

Dicen que cambió de apellido para facturar sin que le pregunten por el abuelo.

Sasha Montenegro murió el 14 de febrero de 2024.

El cáncer de pulmón la devoró en silencio; el derrame cerebral fue la firma final.

Nabila organizó un funeral íntimo: solo veinte sillas, orquídeas blancas y un disco de Charles Aznavour.

Alexander no apareció.

Mandó flores negras y una nota: “Perdón por no llegar”.

La prensa buscó escándalo; solo encontró puertas cerradas.

Hoy la Colina del Perro es un edificio gris sin alma.

Los departamentos se venden caros, pero nadie quiere el penthouse: dicen que se oyen tacones a medianoche.

Nabila pinta de madrugada; sus nuevos cuadros llevan títulos como “Herencia” y “Silencio”.

Alexander, dondequiera que esté, recibe cada mes un sobre con la mitad de las regalías.

Lo abre, lo guarda y sigue adelante.

México olvidó rápido.

En las plataformas ya no está “Bellas de noche”.

En Los Pinos hay museo, pero ninguna foto de Sasha.

Solo quedan dos hijos que cargan un apellido demasiado grande para sus hombros.

Nabila lo lleva con pincel; Alexander, con distancia.

Ambos aprendieron la lección: la fama abre puertas, pero la sangre las cierra de golpe.

En Cuernavaca, la casa de Sasha sigue en venta.

El jardín está seco, las persianas rotas.

Dentro, un retrato de bodas cubierto de polvo: ella radiante, él sonriente, dos niños que ya no sonríen.

La agente inmobiliaria cuenta que a veces, al atardecer, se enciende sola una luz en el segundo piso.

Los vecinos juran que es Sasha buscando a sus hijos.

Ellos saben que no volverá.

Pero cada 14 de febrero, Nabila deja una vela en la puerta y Alexander, desde algún lugar del mundo, enciende otra.

Dos llamas pequeñas contra el olvido.

La historia de Sasha Montenegro no terminó con su muerte.

Sigue viva en los lienzos de Nabila, en el silencio de Alexander, en la memoria de un país que amó odiarla.

Porque al final, lo único que queda de un escándalo es la verdad que nadie quiso escuchar:

una mujer que eligió amar a pesar de todo,

y dos hijos que aprendieron a sobrevivir a pesar de ella.

(2004 palabras)