La tarde parecía normal, una compra rápida, una conversación trivial, el ruido habitual de un barrio que no sospecha nada.

Pero en segundos todo se rompe, el suelo se vuelve frío, las miradas se pierden y el tiempo queda suspendido en un silencio imposible.

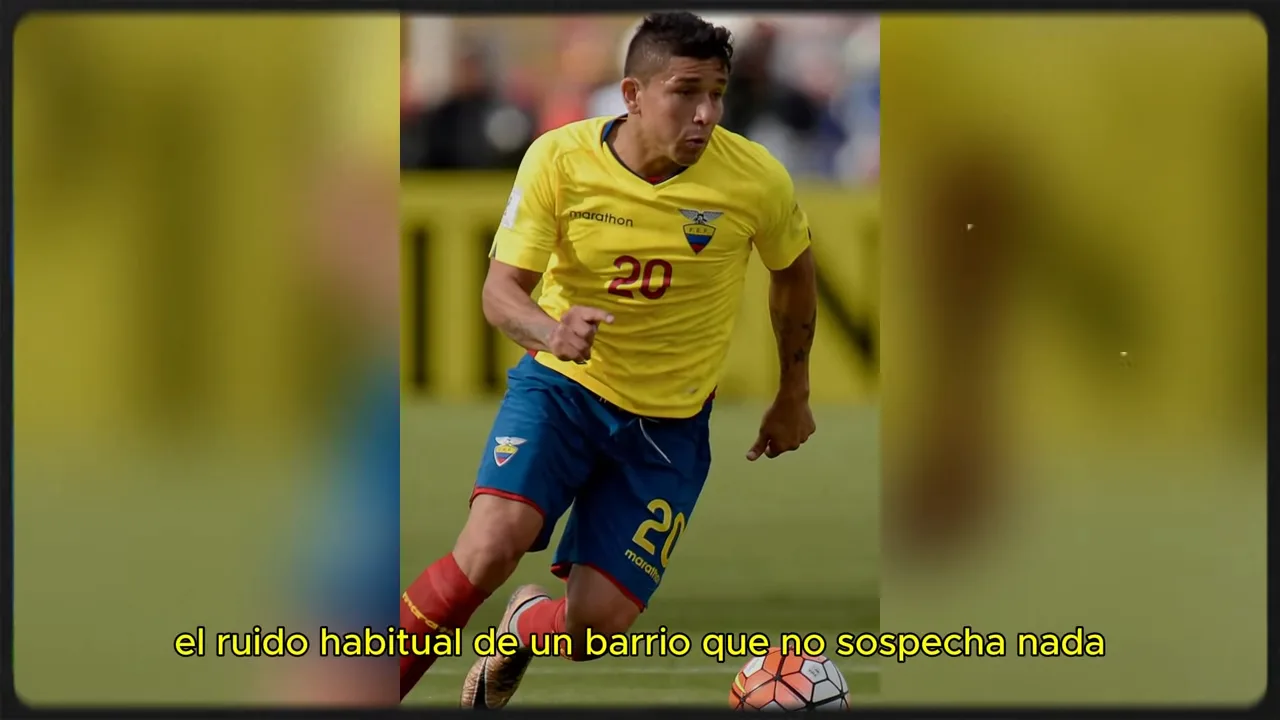

Allí estaba Mario Pineida, lejos del estadio, lejos de los aplausos y allí estaba también su madre, sin saber que ese instante iba a perseguirla para siempre.

La noticia recorrió el país como un relámpago, un futbolista asesinado a plena luz del día.

Las cámaras hablaron, las redes gritaron, los titulares se repitieron, pero casi nadie miró hacia el costado más doloroso de la escena.

La familia que sobrevivió al impacto, obligada a seguir respirando mientras todo a su alrededor se derrumbaba.

Porque cuando una tragedia se vuelve pública, el duelo pierde su intimidad y la pregunta queda flotando, incómoda, inevitable.

¿Qué pasa con quienes siguen vivos después de perderlo todo? Antes de que su nombre apareciera ligado a una tragedia, Mario Pineida era para muchos una historia de constancia, un lateral izquierdo que había aprendido a correr cuando el cansancio apretaba, a marcar cuando el miedo asomaba y a volver a levantarse cuando el golpe parecía definitivo.

En la cancha, su juego no prometía fuegos artificiales, prometía algo más raro, fiabilidad.

Y eso en el fútbol también es una forma de grandeza.

Su camino estuvo hecho de madrugadas, entrenamientos repetidos y viajes largos.

No fue el niño prodigio al que todo le llega sin esfuerzo.

Fue el jugador que se gana el lugar paso a paso, que entiende el oficio como una suma de decisiones pequeñas tomadas correctamente.

En cada partido, la banda izquierda era su territorio.

Subir cuando hacía falta, cerrar cuando el peligro se acercaba, obedecer al plan sin perder la personalidad.

Ese equilibrio lo llevó a vestir camisetas importantes y a ser parte de procesos que exigían disciplina más que brillo.

Pero fuera del estadio, Mario era otro.

El ruido quedaba atrás y aparecía el hijo, el que llamaba después del partido, ganara o perdiera, el que preguntaba si todo estaba bien en casa, el que llevaba consigo una forma de orgullo silencioso, saber que su esfuerzo sostenía algo más que una carrera.

Para su familia, cada convocatoria era una confirmación de que el sacrificio había valido la pena.

Para su madre, verlo jugar era una mezcla de alivio y desvelo, la alegría de verlo cumplir un sueño y el temor constante de un mundo cada vez más áspero.

En los años de mayor exposición, la vida parecía ordenarse.

Viajes, concentraciones, rutinas previsibles.

El fútbol con su calendario implacable ofrecía una sensación de control.

Y sin embargo, la realidad alrededor comenzaba a resquebrajarse.

Las conversaciones cotidianas ya incluían advertencias, cambios de horarios, precauciones innecesarias en otros tiempos.

Nada explícito, nada urgente, solo esa intuición que se instala cuando el entorno deja de sentirse seguro.

Aún así, Mario se guía como siguen quienes confían en que la normalidad es una promesa que se cumple por repetición.

Compras rápidas, trayectos conocidos, gestos automáticos.

La vida cotidiana no parecía el escenario de un final.

El fútbol había enseñado a pensar en el próximo partido, no en el último.

Esa confianza humana, comprensible es la que vuelve más cruel el contraste, porque la biografía de un deportista suele escribirse con goles, minutos y trofeos, pero rara vez se detiene en los silencios, en los instantes previos a la ruptura, en las señales que nadie quiere leer.

suya hasta ese día era la historia de alguien que había hecho casi todo bien y quizá por eso el golpe resulta más difícil de asimilar.

No hubo despedidas preparadas ni discursos finales, solo una vida que avanzaba con la convicción de que aún quedaba mucho por recorrer.

La cancha quedó atrás y el destino eligió un lugar común para quebrar la línea del tiempo.

A partir de ahí, la biografía deja de pertenecerle solo a él y comienza a pesar con una fuerza distinta sobre quienes lo amaron.

En la historia de Mario, la figura de su madre nunca ocupó titulares.

No aparecía en entrevistas ni en fotografías oficiales.

Sin embargo, fue ella quien sostuvo la estructura invisible de su vida, la que aprendió a leer los silencios del hijo cuando el cansancio le pesaba más que las palabras.

la que entendió desde muy temprano que el fútbol no era solo un sueño, sino una promesa frágil que necesitaba cuidado constante.

Era una mujer de rutinas simples, madrugadas largas, comidas hechas a tiempo, llamadas breves, pero frecuentes.

Su manera de amar no era ruidosa, era persistente.

No necesitaba grandes gestos para estar presente.

bastaba con esperar despierta después de un partido nocturno, con preguntar si había llegado bien, con escuchar sin interrumpir cuando Mario hablaba poco y pensaba mucho.

En su casa, el éxito nunca fue una excusa para el descuido.

Todo seguía un orden que protegía, que daba la sensación de que mientras las cosas pequeñas estuvieran en su lugar, el mundo no podía desmoronarse del todo.

Desde niño, Mario había aprendido a reconocer esa presencia silenciosa.

No era una madre que exigiera explicaciones ni que impusiera caminos.

Observaba y en esa observación había una confianza profunda.

Lo acompañó en los primeros entrenamientos, en los viajes incómodos, en los días en que el cuerpo dolía y la recompensa parecía lejana.

Cuando él regresaba con moretones o con la frustración de un mal partido, ella no hablaba de revancha ni de gloria.

hablaba de paciencia, de volver a intentarlo al día siguiente.

Con el paso de los años y a medida que la carrera de Mario se consolidaba, también crecía una preocupación distinta, no por el juego, sino por el entorno, las noticias, las advertencias, las historias que circulaban en voz baja.

Guayaquil ya no era la misma ciudad de antes y eso se sentía incluso en las conversaciones más cotidianas.

Ella lo sabía, aunque evitaba decirlo en voz alta.

El miedo pensaba no debía convertirse en una carga más para su hijo.

Así que lo transformaba en cuidado.

Cambios de horarios, trayectos más cortos, recomendaciones que parecían exageradas, pero nacían de una intuición cada vez más aguda.

Había también momentos de orgullo callado.

Verlo jugar, aunque fuera desde la distancia, le confirmaba que todo el esfuerzo tenía sentido.

Cada vez que Mario entraba a la cancha, ella veía al niño que salió de casa con una mochila demasiado grande y volvió convertido en profesional.

Pero ese orgullo nunca estuvo desligado de la preocupación.

Era un equilibrio constante entre la alegría y el presentimiento, entre la celebración y la alerta.

Los días previos a la tragedia no fueron distintos en apariencia.

La vida seguía su curso habitual.

Compras rápidas, conversaciones breves, planes sencillos.

Nada indicaba que algo estuviera a punto de romperse y sin embargo, en retrospectiva, todo parece adquirir un peso distinto, como si el silencio hubiera estado cargado de señales que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde.

La relación entre madre e hijo estaba hecha de gestos pequeños, de una confianza que no necesitaba pruebas.

Y quizá por eso el golpe fue tan devastador, porque no se trató solo de perder a un hijo, sino de ver interrumpida una historia compartida, construida día a día con cuidado y esperanza.

A partir de ese momento, el papel de la madre dejó de ser solo el de acompañar.

Se convirtió, sin quererlo, en el de cargar con una memoria que nadie más podía sostener por ella.

No fue una enfermedad que apareciera en un diagnóstico médico.

No hubo análisis ni tratamientos, ni semanas de espera.

La enfermedad que entró en la vida de la familia Pineida llevaba tiempo extendiéndose por las calles, normalizada, silenciosa, invisible, hasta que golpea.

la violencia cotidiana, esa que se infiltra en los hábitos más simples y convierte cualquier gesto rutinario en un riesgo latente.

Aquel día no había planes extraordinarios, solo una salida breve, una compra rápida, el tipo de trayecto que se hace sin pensar.

El entorno parecía conocido, casi seguro, pero la tranquilidad era engañosa.

En cuestión de segundos el aire cambió.

El ruido se volvió confuso, los cuerpos reaccionaron de instinto y la mente tardó en entender lo que estaba ocurriendo.

No hubo tiempo para procesar el miedo.

Todo sucedió con una rapidez brutal, como si la realidad se hubiera quebrado de golpe.

Para la madre, el impacto no fue solo físico, fue una fractura interna que ningún vendaje puede cerrar.

ver a su hijo caer, sentir que el mundo se desarma frente a sus ojos, quedarse atrapada entre el instinto de proteger y la imposibilidad absoluta de hacerlo.

En esos instantes, el tiempo deja de avanzar de manera normal.

Cada segundo se estira, se vuelve pesado y real.

La memoria registra fragmentos, sonidos aislados, miradas perdidas, el suelo demasiado cerca.

Luego llegó el caos, gente alrededor, voces que no se reconocen, sirenas que parecen llegar desde muy lejos y casi de inmediato otra forma de violencia, la exposición.

Las imágenes comenzaron a circular antes de que el shock se disipara.

El hecho dejó de pertenecer a la familia y pasó a ser de todos.

Comentarios, especulaciones, versiones incompletas.

Mientras el cuerpo todavía temblaba, la historia ya estaba siendo contada por otros.

Ese fue el verdadero punto de quiebre.

No solo la pérdida, sino la sensación de que el dolor había sido arrancado de su contexto íntimo y colocado bajo una luz implacable.

La madre sobrevivió el ataque, pero quedó atrapada en una escena que se repetía una y otra vez, no solo en su mente, sino también en pantallas ajenas.

Cada reproducción, cada titular era una reactivación del trauma.

A diferencia de una enfermedad tradicional, no hubo un proceso gradual que permitiera prepararse.

No existió el tiempo para despedidas ni para aceptar la fragilidad.

La violencia llegó como un colapso súbito, dejando a la familia sin herramientas para comprender lo ocurrido.

Y sin embargo, debieron hacerlo porque el mundo no se detuvo.

Las investigaciones comenzaron, las explicaciones oficiales aparecieron, los nombres circularon, todo avanzaba hacia delante, menos el interior de quienes habían estado ahí.

Para la madre, la herida más profunda no fue la visible.

fue la carga de haber sobrevivido, de despertar cada día con la imagen fija de ese instante, de convivir con una pregunta que no tiene respuesta.

¿Por qué la vida decidió continuar para ella y no para su hijo? Esa es la enfermedad que no se ve, la que no figura en informes, pero consume en silencio, la que transforma para siempre la manera de respirar, de caminar, de mirar el mundo.

Después del impacto, la vida no se recompuso, se redujo.

Los días comenzaron a medirse en gestos mínimos, en rutinas cortas, en silencios que ocupaban más espacio que las palabras.

La casa, antes atravesada por llamadas y horarios, quedó suspendida en una calma extraña.

No era paz, era una quietud tensa, como si todo estuviera esperando algo que no llega.

Las primeras semanas transcurrieron entre hospitales, trámites y visitas que intentaban ayudar sin saber cómo.

Cada puerta que se abría traía una pregunta nueva, una explicación que nadie tenía fuerzas para dar.

La madre aprendió a responder con la mirada, a asentir sin escuchar del todo.

El cuerpo se movía por inercia.

La mente, en cambio, permanecía anclada a aquella tarde.

Con el tiempo, el mundo exterior retomó su ritmo.

Las noticias cambiaron, los titulares se desplazaron, el interés público se diluyó, pero puertas adentro, la herida seguía abierta.

Las noches eran las más difíciles.

El silencio se volvía ensordecedor y cualquier sonido inesperado devolvía al mismo punto.

Dormir dejó de ser descanso para convertirse en una lucha contra los recuerdos.

La cotidianidad se transformó.

Salir de casa ya no era un gesto automático.

Cada trayecto implicaba una evaluación previa, una sensación de alerta constante.

Los espacios conocidos perdieron su neutralidad.

La madre comenzó a evitar lugares, horarios, escenas que antes formaban parte de su vida normal, no por miedo explícito, sino por una prudencia nacida del trauma.

El mundo había demostrado que podía romperse sin aviso.

En medio de ese encierro emocional hubo intentos de reconstrucción, pequeños, imperfectos, preparar una comida sencilla, ordenar un cajón, abrir una ventana.

Actos cotidianos que en otro tiempo no habrían significado nada.

Ahora eran una forma de resistencia.

Cada gesto era una manera de decirse a sí misma que seguía allí, que aún era posible sostener el día.

Las visitas se hicieron menos frecuentes, no por falta de afecto, sino porque el duelo ajeno suele tener plazos, mientras que el propio no los reconoce.

La madre aprendió a convivir con esa distancia, a aceptar que el dolor no siempre encuentra compañía.

En esa soledad forzada empezó a surgir una comprensión lenta y dolorosa.

Nadie podía cargar con esa memoria por ella.

La vida actual no tiene grandes escenas, no hay declaraciones públicas ni apariciones visibles.

Hay, en cambio, una lucha silenciosa por recuperar el equilibrio, un intento constante de reconciliar el pasado con el presente, de aprender y respirar sin sentirse culpable por hacerlo, porque vivir después de una pérdida así no es avanzar, es aprender a permanecer.

El impacto no terminó con el funeral ni con los cierres de las investigaciones.

Se desplazó hacia adentro, donde no hay testigos ni comunicados oficiales.

Para la madre, la transformación fue lenta y profunda.

El cuerpo seguía ahí, cumpliendo funciones básicas, pero la percepción del mundo había cambiado para siempre.

La confianza en lo cotidiano se rompió y con ella la idea de que el esfuerzo y el cuidado siempre son suficientes para proteger a quienes amamos.

Al principio llegó el shock, luego una culpa difícil de nombrar, la del sobreviviente.

Preguntas sin respuesta comenzaron a ocupar los pensamientos más simples.

Y si hubieran salido unos minutos antes y si el trayecto hubiera sido otro, la mente buscaba causas donde solo había azar y violencia.

Ese ejercicio agotador y estéril se repetía una y otra vez, como si encontrar una explicación pudiera devolver algo de control.

La ansiedad se volvió compañera constante.

Sonidos fuertes, movimientos bruscos, incluso ciertas palabras activaban una alerta automática.

El cuerpo reaccionaba antes que la razón.

Con el tiempo apareció el cansancio emocional.

No el que se cura durmiendo, sino el que se instala cuando cada día exige un esfuerzo extra para sostener la normalidad.

Hablar del tema resultaba casi imposible.

El silencio parecía más seguro que intentar explicar una herida que no se ve.

Sin embargo, en medio de ese desgaste surgió una forma distinta de fortaleza, no épica, no visible, una resistencia hecha de pequeños ajustes, aceptar ayuda profesional, permitir que el llanto aparezca sinvergüenza, reconocer que la fragilidad no es una falla.

La madre empezó a entender que seguir viviendo no era una traición a la memoria de su hijo, sino la única manera de honrarla.

El impacto también alcanzó la forma de mirar la fama y el reconocimiento.

Todo aquello que antes parecía importante perdió peso.

La exposición pública, los homenajes, los discursos bien intencionados no podían competir con la ausencia real.

Aprendió que el ruido externo no cura el vacío interno, que el verdadero proceso ocurre lejos de las cámaras, en espacios donde el tiempo no apremia y el dolor puede existir sin ser juzgado.

Con los meses, la vida no volvió a ser la de antes, pero adquirió otra textura.

Más frágil, sí, pero también más consciente.

La madre comenzó a valorar lo que permanece cuando todo lo demás se derrumba.

la memoria, el amor, la capacidad de seguir adelante, aún cuando el futuro ya no se parezca a lo imaginado.

Ese es el impacto más duradero, no el que se mide en titulares, sino el que redefine la manera de estar en el mundo.

Hay pérdidas que no terminan cuando se apagan las luces ni cuando el mundo pasa otra noticia.

permanecen.

Se instalan en los gestos más simples, en la forma de caminar, en la manera de mirar una silla vacía.

Para la madre de Mario, el duelo no fue un episodio, fue una transformación.

Aprendió que el amor no desaparece con la ausencia, pero cambia de forma.

Se vuelve memoria, se vuelve cuidado, silencioso, se vuelve fuerza para atravesar días que nunca eligió vivir.

La fama no protegió a su familia.

Los aplausos no detuvieron la violencia y el reconocimiento público no pudo ofrecer consuelo real.

Lo único que quedó fue la necesidad de seguir adelante con una herida abierta, aprendiendo a respirar sin permiso, aceptando que algunas preguntas no tendrán respuesta.

Quizá esa sea la lección más dura, entender que no todo dolor se explica, pero sí puede ser acompañado.

Detrás de cada nombre conocido hay historias que no llegan a los titulares, padres, madres, familias enteras que cargan pérdidas lejos del ruido.

Tal vez mirar esas historias con más humanidad nos ayude a comprender que la tragedia no distingue estatus ni sueños cumplidos.

A todos nos atraviesa por igual.

¿Y tú alguna vez te has preguntado qué ocurre con quienes siguen vivos después de una pérdida así? ¿Has vivido un duelo que el mundo no quiso ver? Si esta historia te hizo reflexionar, déjanos tu comentario, comparte este video, dale like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias humanas que se esconden detrás de la fama.

M.