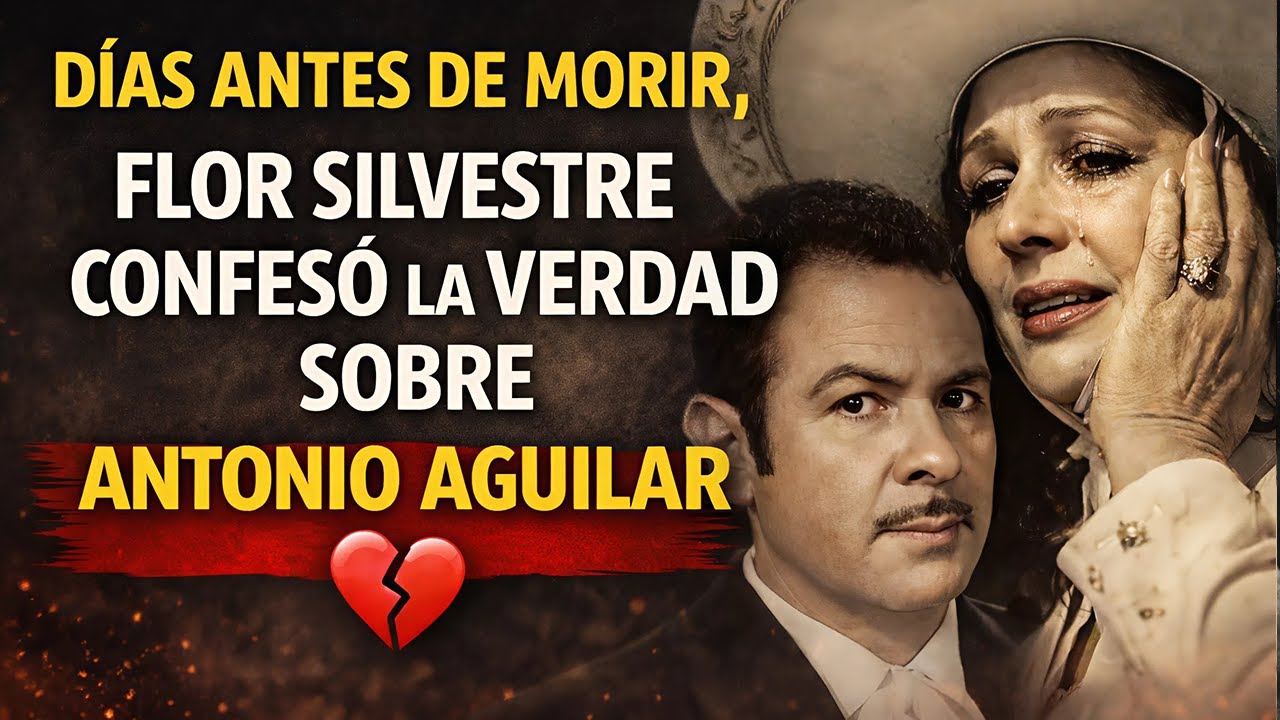

Durante más de medio siglo, el nombre de Flor Silvestre ocupó un lugar privilegiado dentro de la memoria cultural mexicana como símbolo de elegancia, fortaleza emocional y una voz imposible de quebrar.

Para el público, Flor fue siempre la mujer que parecía haberlo tenido todo: reconocimiento absoluto, una carrera sólida y un amor legendario junto a Antonio Aguilar.

La imagen que México adoptó de ella fue la de una artista completa, firme, orgullosa, acompañando al charro que encarnaba la tradición nacional con disciplina y autoridad.

Juntos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar construyeron una narrativa casi perfecta, una historia que parecía no admitir fisuras ni contradicciones humanas.

Sin embargo, como ocurre con todos los mitos cuidadosamente sostenidos, esa imagen ocultaba una verdad íntima que Flor eligió guardar durante décadas.

Antes de morir, lejos de los escenarios, sin luces ni cámaras, Flor rompió ese silencio de una manera profundamente privada.

No habló desde el resentimiento ni desde la acusación, sino desde una honestidad tardía que solo llega cuando el tiempo ya no exige máscaras.

Lo que confesó no destruye la figura de Antonio Aguilar ni niega el amor que compartieron, pero sí transforma radicalmente la forma en que entendemos su historia.

Porque mientras el país celebraba una pareja ideal, Flor vivía una realidad hecha de renuncias progresivas, silencios prolongados y una lealtad absoluta que casi nadie percibió.

Su confesión final no fue un ajuste de cuentas, sino una revelación emocional que permite mirar su vida desde una perspectiva más humana.

En esa verdad, Flor no se presenta como víctima, sino como una mujer consciente de las decisiones que tomó y del precio que aceptó pagar.

Comprender esta historia exige abandonar la comodidad del mito y aceptar que incluso los amores más admirados pueden estar atravesados por sacrificios invisibles.

La historia de Flor Silvestre comienza mucho antes de los discos de oro y las giras internacionales, en una infancia marcada por la precariedad y la necesidad.

Nacida como Guillermina Jiménez Chabolla en Salamanca, Guanajuato, aprendió desde pequeña que la música no era un lujo, sino una herramienta de supervivencia.

Cantaba no para buscar fama, sino para sostenerse emocionalmente en un entorno donde nada estaba garantizado.

Desde muy joven comprendió el valor del esfuerzo, la disciplina y la soledad que acompaña a quienes deben madurar antes de tiempo.

A los trece años ya viajaba sola, enfrentando escenarios modestos, ferias provinciales y estaciones de radio donde la competencia era feroz.

Su voz, aún sin formación técnica, tenía una verdad emocional que no podía enseñarse ni fingirse.

La fama llegó temprano, pero no trajo estabilidad emocional ni seguridad afectiva.

Sus primeras relaciones sentimentales estuvieron marcadas por tensiones, ausencias y una convivencia constante con la incertidumbre.

Flor aprendió pronto que el amor podía coexistir con el dolor sin necesidad de destruirse mutuamente.

Aquellas experiencias no la quebraron, pero dejaron marcas profundas que moldearon su forma de amar y de callar.

Cuando su carrera comenzó a consolidarse en los años cincuenta, Flor ya entendía que el éxito no garantizaba plenitud.

Había aplausos, reconocimiento y trabajo constante, pero también un vacío difícil de nombrar.

Fue en ese contexto emocional cuando el destino la cruzó con Antonio Aguilar, un encuentro que definiría el resto de su vida.

El primer encuentro entre Flor Silvestre y Antonio Aguilar no estuvo cargado de palabras grandilocuentes ni promesas inmediatas.

Ocurrió en un entorno profesional, bajo la lógica del trabajo y la exigencia artística.

Antonio ya era un hombre disciplinado, consciente del papel simbólico que quería ocupar dentro de la cultura mexicana.

Flor, en cambio, era intuición pura, emoción sin filtros, una sensibilidad que desbordaba incluso en el silencio.

Eran opuestos en temperamento, pero profundamente complementarios en escena.

Trabajar juntos no fue sencillo, pues ambos defendían visiones distintas sobre la interpretación y el rigor artístico.

Las discusiones eran frecuentes, los desacuerdos intensos, pero cuando subían al escenario, esa fricción se transformaba en una energía irrepetible.

El público lo percibía sin poder explicarlo del todo.

Lo que comenzó como una relación profesional fue volviéndose inseparable, aunque desde el inicio estuvo rodeada de silencios.

Antonio no era un hombre de declaraciones afectuosas ni gestos románticos convencionales.

Flor interpretó esa reserva como fortaleza, especialmente después de relaciones marcadas por el desgaste emocional.

Cuando se casaron, México celebró la unión como la encarnación perfecta de la tradición y la sensibilidad.

Nadie vio las dudas ni los acuerdos implícitos que Flor asumió desde el principio.

Entró al matrimonio convencida de que amar significaba acompañar, incluso cuando eso implicaba postergar partes de sí misma.

Con el paso de los años, el matrimonio entre Flor Silvestre y Antonio Aguilar dejó de ser solo una relación sentimental para convertirse en un proyecto nacional.

La pareja se transformó en un símbolo que no admitía errores ni contradicciones públicas.

Cada gira, cada presentación y cada película consolidaban una imagen impecable ante millones de personas.

Flor comenzó a reducir sus proyectos individuales para sostener la dinámica conjunta.

No fue una exigencia explícita, sino una decisión asumida desde la convicción y la lealtad.

Antonio imponía un ritmo de trabajo intenso, guiado por su disciplina y su sentido del deber.

Flor lo seguía, ajustando su energía y su voz para no romper el equilibrio.

En público, la armonía era absoluta; en privado, el desgaste comenzaba a acumularse.

Flor aprendió a ceder espacio, a callar desacuerdos y a sostener silencios para preservar la estabilidad.

No hablaba de sacrificio, hablaba de compromiso.

Creía firmemente que el amor verdadero también implicaba resistencia.

Sin embargo, con el tiempo comprendió que amar a Antonio significaba muchas veces hacerse invisible.

No perdió su brillo, pero lo transformó en sostén.

El éxito compartido tenía un costo desigual que solo ella parecía cargar.

Cuando la salud de Antonio Aguilar comenzó a deteriorarse, la vida de Flor entró en su etapa más exigente.

Ya no se trataba solo de acompañar una carrera artística, sino de sostener físicamente al hombre que amaba.

En el escenario, Flor se convirtió en apoyo constante, anticipando pausas y cubriendo silencios.

Fuera de él, asumió el rol de cuidadora sin cuestionarlo.

Canceló compromisos, rechazó homenajes y dejó de pensar en sí misma.

Para Antonio, la dignidad era seguir de pie; para Flor, no dejarlo caer.

Cuando él murió en 2007, Flor se retiró del mundo público casi por completo.

No hubo discursos ni homenajes mediáticos.

Se refugió en el rancho, rodeada de recuerdos y silencios.

Nunca volvió a cantar en público.

La música dejó de ser espectáculo y se convirtió en memoria.

Durante esos años, Flor escribió en privado, dejando palabras que no buscaban lectores.

En esos escritos reconoció algo que nunca se permitió decir en voz alta: su vida había girado completamente alrededor de Antonio.

No lo escribió con resentimiento, sino con lucidez.

Comprendió que su amor había sido absoluto, y que esa entrega también había dolido.

La despedida de Flor Silvestre fue coherente con la vida que eligió.

No quiso monumentos ni homenajes grandilocuentes.

Pidió permanecer junto a Antonio incluso después de la muerte.

Cuando murió en 2020, fue sepultada a su lado, cerrando una historia que México creyó conocer.

Su confesión final no fue una acusación, sino un acto de honestidad profunda.

Reconoció que dio más de lo que recibió, y que aun así volvería a elegirlo todo.

Porque para Flor, amar nunca fue ganar, sino permanecer.

Su legado no es solo musical, sino humano.

Nos deja una pregunta incómoda sobre cuántas historias perfectas se sostienen sobre silencios invisibles.

Tal vez por eso su voz sigue tocando fibras profundas.

Porque no habla de perfección, sino de lealtad.

Y porque, incluso en silencio, Flor Silvestre siguió cantando hasta el final.