Durante una etapa decisiva del siglo XX, cuando el cine mexicano vivía su momento de mayor esplendor cultural y proyección internacional, el público reía al unísono frente a la pantalla sin sospechar que algunas de esas risas convivían con trayectorias personales profundamente frágiles.

En ese escenario luminoso surgieron figuras que parecían destinadas a la inmortalidad artística, compartiendo créditos, aplausos y reconocimiento en una industria que construía mitologías nacionales a gran velocidad.

Sin embargo, la historia rara vez reparte el recuerdo de manera equitativa, y mientras algunos nombres se fijaron para siempre en la memoria colectiva, otros comenzaron a desdibujarse con el paso del tiempo.

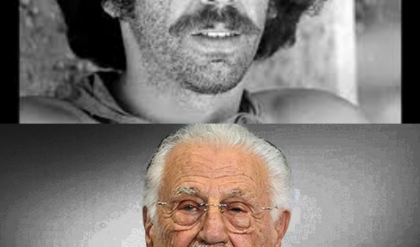

Entre esos destinos contrastantes se encuentra el de Manuel Medel, uno de los comediantes más finos y complejos de su generación, cuya vida transitó del entusiasmo popular a una retirada silenciosa.

Su trayectoria quedó inevitablemente asociada a la de Cantinflas, icono absoluto del humor mexicano, con quien compartió escenarios, películas y una etapa fundacional del cine nacional.

Lo que para el público fue una alianza cómica memorable, para Medel representó también el inicio de una relación desigual con la fama, donde la visibilidad no siempre correspondió al talento ni al esfuerzo invertido.

Manuel Medel Ruiz nació en Monterrey, Nuevo León, a inicios de 1906, en un entorno familiar marcado por el arte escénico y la inestabilidad inherente a la vida teatral itinerante.

Hijo de un actor de teatro y de una cantante lírica, su infancia transcurrió lejos de la rutina doméstica tradicional, entre traslados constantes, camerinos improvisados y escenarios que funcionaban como escuelas informales de observación humana.

Mientras otros niños aprendían reglas y horarios, Medel absorbía silenciosamente los gestos del público, los tiempos del aplauso y la manera en que una mirada podía transformar una escena entera.

Esa formación atípica moldeó una sensibilidad particular, orientada menos al exceso expresivo y más a la precisión emocional, rasgo que definiría su estilo interpretativo durante décadas.

Al llegar a la adolescencia, su ingreso a las carpas populares fue casi inevitable, y en esos espacios exigentes desarrolló una capacidad poco común para conectar con audiencias diversas.

Allí nació Don Mamerto, personaje exagerado pero reconocible, que reflejaba contradicciones sociales cotidianas sin recurrir a la estridencia, permitiendo que el humor surgiera de la observación más que del ruido.

Ese enfoque llamó la atención fuera de México, llevándolo a experiencias internacionales que ampliaron su lenguaje escénico y consolidaron una identidad artística basada en la contención y el matiz.

Durante una estancia en Estados Unidos, Medel entró en contacto con corrientes humorísticas distintas, especialmente aquellas que privilegiaban la sutileza gestual por encima del despliegue físico.

Aquella influencia transformó profundamente su manera de actuar, incorporando silencios expresivos y microgestos que dotaban a sus personajes de una humanidad particular.

Al regresar a México, el público percibió de inmediato esa evolución, reconociendo en Medel a un comediante distinto, más introspectivo y emocionalmente complejo que muchos de sus contemporáneos.

Fue en ese contexto de ascenso cuando coincidió profesionalmente con Mario Moreno, entonces un joven intérprete en búsqueda de consolidar su propio lenguaje cómico.

Al inicio, la relación fue natural y colaborativa, con Medel aportando estructura y experiencia, mientras su compañero exploraba un humor más caótico y verbal.

Juntos construyeron una dinámica que funcionó tanto en el teatro como en el cine, ofreciendo al público un equilibrio entre ironía contenida y desbordamiento expresivo.

Aquella asociación ayudó a definir el tono de la comedia cinematográfica mexicana en un periodo crucial de su desarrollo industrial y artístico.

Con el éxito llegaron también nuevas plataformas, y Medel se convirtió en una figura central de la radio, medio que exigía precisión absoluta en la voz y el ritmo narrativo.

Su trabajo radiofónico consolidó una presencia nacional antes incluso de que el cine lo colocara definitivamente frente a la cámara, ampliando su alcance y reconocimiento.

Cuando finalmente debutó en el cine, su transición fue natural, demostrando que su humor sobrevivía al cambio de formato gracias a la solidez conceptual de sus personajes.

Las películas que compartió con Cantinflas se volvieron referentes de la época, estableciendo modelos narrativos que combinaron sátira social, humor popular y crítica implícita.

Aunque el ascenso de su compañero fue vertiginoso y lo llevó a una fama sin precedentes, Medel continuó siendo una pieza creativa fundamental, aportando profundidad emocional a historias que podrían haber sido puramente farsescas.

Con el tiempo, sin embargo, la balanza de la popularidad se inclinó de manera irreversible, y la figura de Cantinflas comenzó a eclipsar todo a su alrededor.

Medel comprendió que competir contra un fenómeno cultural de tal magnitud resultaba imposible, y optó por redefinir su camino artístico en lugar de insistir en una comparación desigual.

La decisión de alejarse del dúo no fue un gesto de ruptura pública ni de resentimiento declarado, sino una estrategia silenciosa de preservación artística.

En solitario, Medel encontró espacio para explorar registros más oscuros y melancólicos, dando vida a personajes que reflejaban la fragilidad humana con una honestidad poco habitual en la comedia de su tiempo.

Su interpretación de figuras trágicas marcadas por la soledad y la ironía alcanzó un reconocimiento crítico que, aunque menos masivo, consolidó su legado interpretativo.

Paralelamente, su vida personal atravesó cambios profundos, incluyendo una relación matrimonial con una artista de gran proyección internacional, con quien compartió proyectos y giras.

Esa etapa, breve pero intensa, reforzó su vínculo con el teatro musical y la opereta, ámbitos donde su talento de carácter contrastaba con el brillo vocal de su pareja.

La separación posterior lo dejó emocionalmente afectado, y muchos de quienes lo conocieron señalaron que esa experiencia profundizó la melancolía que ya habitaba en sus interpretaciones.

Desde entonces, la soledad dejó de ser únicamente un recurso dramático para convertirse en una presencia constante en su vida cotidiana.

A medida que la industria cinematográfica mexicana evolucionaba, los espacios para actores de su perfil se redujeron progresivamente, desplazándolo hacia papeles secundarios o esporádicos.

Aunque continuó trabajando con profesionalismo, su presencia en grandes producciones se volvió cada vez menos frecuente, reflejando un cambio generacional que no siempre reconocía a quienes habían construido los cimientos del medio.

Lejos de expresar amargura pública, Medel aceptó esa transición con una dignidad silenciosa, refugiándose en la lectura, la escritura y una vida cotidiana sencilla.

En sus últimos años, comenzó a redactar memorias personales, un ejercicio íntimo donde reflexionaba sobre la comedia, la fama y la inevitable fugacidad del aplauso.

Para él, el humor nunca fue un mecanismo superficial, sino una forma de traducir el dolor en algo compartible, una idea que atravesó toda su obra.

Esa filosofía se manifestó tanto en sus personajes como en su manera de enfrentar el anonimato progresivo que acompañó su vejez.

La vida pública se fue cerrando lentamente, mientras el recuerdo de su nombre permanecía más vivo en la historia del cine que en la actualidad inmediata.

Manuel Medel falleció en marzo de 1997, en la Ciudad de México, a una edad avanzada y sin la atención mediática que había acompañado sus años de mayor popularidad.

Su despedida fue discreta, casi silenciosa, reflejando una vida que terminó de la misma manera en que había decidido vivir sus últimos capítulos, lejos del estruendo.

No dejó grandes ceremonias ni homenajes multitudinarios, pero sí una filmografía que sigue siendo revisitada por historiadores y amantes del cine clásico.

Su legado no reside en la competencia con figuras más recordadas, sino en la profundidad emocional que aportó a un género frecuentemente asociado solo con la risa fácil.

Medel encarnó la otra cara de la comedia mexicana, aquella donde la risa convive con la tristeza y donde el humor funciona como espejo de la condición humana.

Su historia invita a reflexionar sobre la fragilidad de la fama y sobre cómo la memoria cultural selecciona, a veces de forma injusta, a quienes decide conservar.

En última instancia, Manuel Medel no fue una figura olvidada, sino un artista cuyo valor se comprende mejor con el tiempo, cuando el ruido se apaga y la obra permanece.