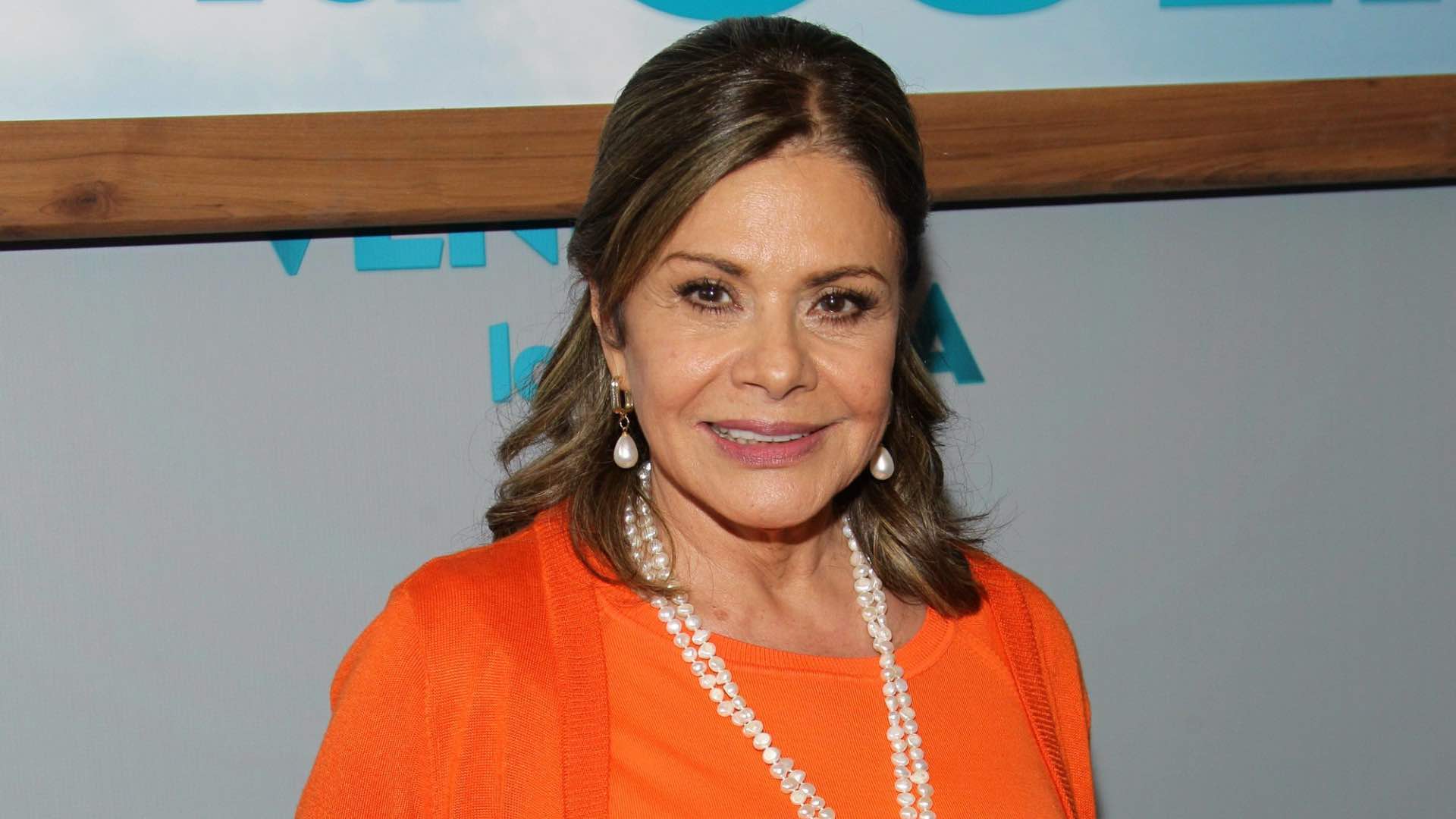

María Sorté, conocida como una de las grandes figuras de la televisión mexicana, ha sido durante años el rostro de serenidad y éxito.

Con una carrera llena de éxitos, telenovelas memorables y una imagen pública impecable, parecía tenerlo todo: fama, respeto y admiración.

Sin embargo, lo que pocos sabían es que detrás de esa imagen perfecta había una mujer que, a pesar de su éxito, cargaba con cicatrices invisibles que, con el paso del tiempo, comenzaron a salir a la luz.

A los 70 años, María rompió el silencio en una conversación privada, revelando unas palabras que nadie esperaba escuchar de ella: “Jamás los perdonaré”.

Esta declaración, pronunciada con calma y sin rabia, dejó en shock a todos los presentes, quienes no podían imaginar que la mujer que había entregado su vida al público llevaba consigo un dolor tan profundo.

La historia de María Sorté es una historia de sacrificio, amor, traición y fe.

Desde su infancia en Chihuahua, creció con el principio de que todo debía ganarse con esfuerzo y silencio.

A pesar de su deseo de ser médica, el destino tenía otros planes para ella, y cuando se trasladó a Ciudad de México, encontró en el teatro una nueva pasión.

Fue allí donde nació la figura de María Sorté, un nombre artístico que ella adoptó para sobrevivir en un mundo donde la imagen lo era todo.

Aquella joven que soñaba con sanar cuerpos terminó sanando su propio alma a través de la actuación.

Pero la verdadera batalla de María comenzó cuando, después de su éxito, el precio que tuvo que pagar por su fama fue mucho más alto de lo que jamás había imaginado.

En los primeros años de su carrera, María Sorté se destacó por su talento natural y su presencia única en pantalla.

Su rostro se convirtió en sinónimo de elegancia, su voz en un consuelo para millones de mexicanos.

No obstante, en el camino hacia la fama, experimentó traiciones y heridas profundas que nunca se vieron reflejadas en los titulares de los medios.

Fue en este mundo de luces y cámaras donde María se dio cuenta de que para ser aceptada debía renunciar a una parte de sí misma.

Aquel comentario despectivo sobre su apellido, en una sesión fotográfica, fue solo el inicio de una serie de juicios que marcaron su vida profesional y personal.

El sacrificio personal que María hizo al abandonar su origen y transformarse en una figura pública fue el comienzo de una historia dividida entre la luz y la sombra.

A medida que la fama de María crecía, también lo hacía el precio que tenía que pagar por mantener su imagen.

La renuncia a su identidad, a su verdadera esencia, la llevó a construir una armadura emocional que la protegiera del mundo.

El público veía en ella a la actriz perfecta, pero detrás de esa imagen había una mujer que escondía su dolor, sus miedos y su vulnerabilidad.

En 1978, en medio de su ascenso meteórico, conoció a Javier García Paniagua, un hombre que, aunque venía de un mundo diferente al de los artistas, logró ver a María como una mujer y no solo como una estrella de la televisión.

Esta relación, discreta y alejada de los reflectores, marcó un nuevo capítulo en la vida de María.

Javier García Paniagua, político de carácter firme y lealtad inquebrantable, fue el hombre que enseñó a María a valorar la vida fuera de los escenarios.

Su matrimonio con Javier fue un refugio para ella, un espacio donde pudo vivir sin la presión de los medios.

Juntos, construyeron una vida sólida, lejos de los escándalos y el bullicio de la fama.

Tuvieron dos hijos, Adrián y Omar, y durante un tiempo, María logró encontrar equilibrio entre su vida personal y su carrera profesional.

Aunque las cámaras seguían captando su rostro, en casa era simplemente mamá, la mujer que cocinaba, escuchaba y apoyaba a sus hijos y a su esposo.

La vida en familia le otorgó una paz que no encontraba en el espectáculo, pero incluso en ese refugio, la sombra del sacrificio seguía acechando.

A lo largo de los años 80 y 90, María continuó siendo una de las grandes actrices de México, protagonizando telenovelas exitosas y acumulando premios y respeto.

Sin embargo, a pesar de su éxito y la estabilidad de su familia, la herida que había comenzado en su juventud nunca desapareció por completo.

A medida que sus hijos crecían, María se dio cuenta de que la vida que había construido no solo estaba marcada por el amor y la estabilidad, sino también por las cicatrices invisibles que llevaba consigo.

La fama no podía borrar el dolor que sentía en su corazón, ni las inseguridades que surgieron de su sacrificio personal.

El destino, implacable y cruel, no permitió que María disfrutara de su felicidad por mucho tiempo.

En 1998, un golpe devastador cambió su vida para siempre: Javier García Paniagua, su esposo, murió repentinamente de un infarto fulminante.

La noticia cayó como un rayo, dejando a María sumida en un dolor profundo y silencioso.

Durante semanas, su casa permaneció en silencio, las cortinas cerradas y el teléfono desconectado.

María, la actriz que siempre había sido fuerte frente a las cámaras, se convirtió en una mujer rota, incapaz de encontrar consuelo.

La muerte de su esposo la dejó sola, sin el equilibrio que él representaba en su vida, y a partir de ese momento, comenzó un largo proceso de duelo.

El regreso de María Sorté al mundo del espectáculo después de la muerte de su esposo fue una de las etapas más difíciles de su vida.

A pesar de su dolor, decidió regresar a la televisión, pero ya no era la misma mujer que había dejado el escenario.

Las lágrimas que antes eran parte de su actuación, ahora eran reales.

La serenidad que irradiaba en pantalla reflejaba una mujer que había aprendido a vivir con su sufrimiento, pero que ya no estaba dispuesta a dejarse definir por él.

El público vio una nueva María, una mujer más fuerte, pero también más frágil, como una rosa que florece sobre las cenizas.

Cada papel que interpretaba tenía una carga emocional profunda, y cada palabra que pronunciaba en escena llevaba consigo la huella de su propia historia.

Sin embargo, a pesar de su regreso al mundo del espectáculo, las heridas de María seguían abiertas.

La pérdida de su esposo y las tragedias personales que había vivido la hicieron más cautelosa, más reservada y, sobre todo, más consciente de la fragilidad de la vida.

Aunque la gente seguía admirándola y la veía como un símbolo de fuerza, María entendió que la verdadera victoria no estaba en la fama, sino en la capacidad de sanar y seguir adelante.

Su vida ya no era una carrera hacia el éxito, sino una búsqueda constante de paz interior.

El golpe más cruel vino cuando, en 2020, el hijo de María, Omar García Harfuch, jefe de la policía de Ciudad de México, fue víctima de un atentado.

La noticia de su ataque se propagó rápidamente por los medios, y María, nuevamente, tuvo que enfrentar el terror de ver a su hijo en peligro.

La violencia que había sacudido su vida años antes regresó con fuerza, y los medios de comunicación, como siempre, se alimentaron del sufrimiento de la familia.

Esta vez, sin embargo, María ya no se dejó consumir por el dolor.

En lugar de caer en la desesperación, encontró la fuerza para mantenerse firme, como lo había hecho siempre, pero esta vez lo hizo desde un lugar diferente: desde su propia paz interior.

Con el paso del tiempo, María Sorté aprendió que la verdadera fortaleza no radica en ser invulnerable, sino en la capacidad de sanar y seguir adelante a pesar de las adversidades.

A los 70 años, María ya no buscaba el perdón de los demás, ni la aprobación del público.

Había aprendido que algunas heridas no se cierran con palabras, sino con aceptación.

El dolor, aunque presente, ya no la definía.

En su corazón había encontrado la paz que siempre había buscado.

Y, aunque su vida estuvo marcada por las pérdidas y las traiciones, María Sorté demostró que, a pesar de todo, se puede seguir adelante, encontrar la serenidad y aprender a vivir con las cicatrices del pasado.