La historia de Rodolfo Acosta comienza en un territorio simbólicamente fracturado, una frontera donde la identidad nunca fue una sola y donde la pertenencia siempre estuvo en disputa.

Nació en una zona que legalmente era estadounidense, pero culturalmente mexicana, creciendo desde el primer día entre dos países que no terminaban de aceptarse entre sí.

Esa condición fronteriza no solo definió su nacionalidad, sino también el tipo de vida que le tocaría vivir, siempre desplazado, siempre observado como ajeno.

Desde pequeño comprendió que debía aprender a adaptarse, a moverse entre lenguas, códigos sociales y expectativas contradictorias sin perder el equilibrio interno.

Su infancia transcurrió en un entorno de clase trabajadora, con padres que luchaban diariamente para sostener el hogar en medio de dificultades económicas constantes.

La migración temprana de su familia hacia California formó parte de una oleada histórica de familias mexicoamericanas que buscaban sobrevivir a la Gran Depresión.

En Los Ángeles conoció tanto la precariedad como la riqueza cultural de una comunidad que se abría paso con esfuerzo, música, trabajo manual y educación.

Fue en ese contexto donde descubrió el teatro, no como un lujo, sino como una forma de expresión, escape y afirmación personal.

Durante su formación académica, Acosta mostró una disciplina poco común, combinando estudios formales con trabajos ocasionales para sostenerse económicamente.

Su paso por instituciones teatrales reconocidas le dio una base técnica sólida que más tarde contrastaría con los papeles limitados que recibiría en pantalla.

La beca que lo llevó a la Ciudad de México fue un punto de inflexión, conectándolo de manera profunda con su herencia cultural y artística.

En México encontró un cine vibrante, comprometido con identidad, estética y emoción, muy distinto al sistema industrial estadounidense.

Su formación en escenarios mexicanos le permitió comprender la actuación como un acto corporal completo, donde la voz, el gesto y el silencio tenían igual peso.

Ese periodo coincidió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento que interrumpió su carrera y redefinió su vida.

Al enlistarse en la Marina estadounidense, Acosta no solo cumplió un deber cívico, sino que adquirió una disciplina férrea que marcaría su carácter.

Su servicio en inteligencia naval, especialmente en el norte de África, lo expuso a realidades extremas que pocos actores de su generación vivieron.

Durante ese tiempo conoció a la mujer que sería su primera esposa, en una relación nacida lejos de los focos y marcada por la guerra.

Tras la guerra, regresó al mundo artístico con una determinación renovada, dispuesto a retomar una carrera que parecía prometer reconocimiento y estabilidad.

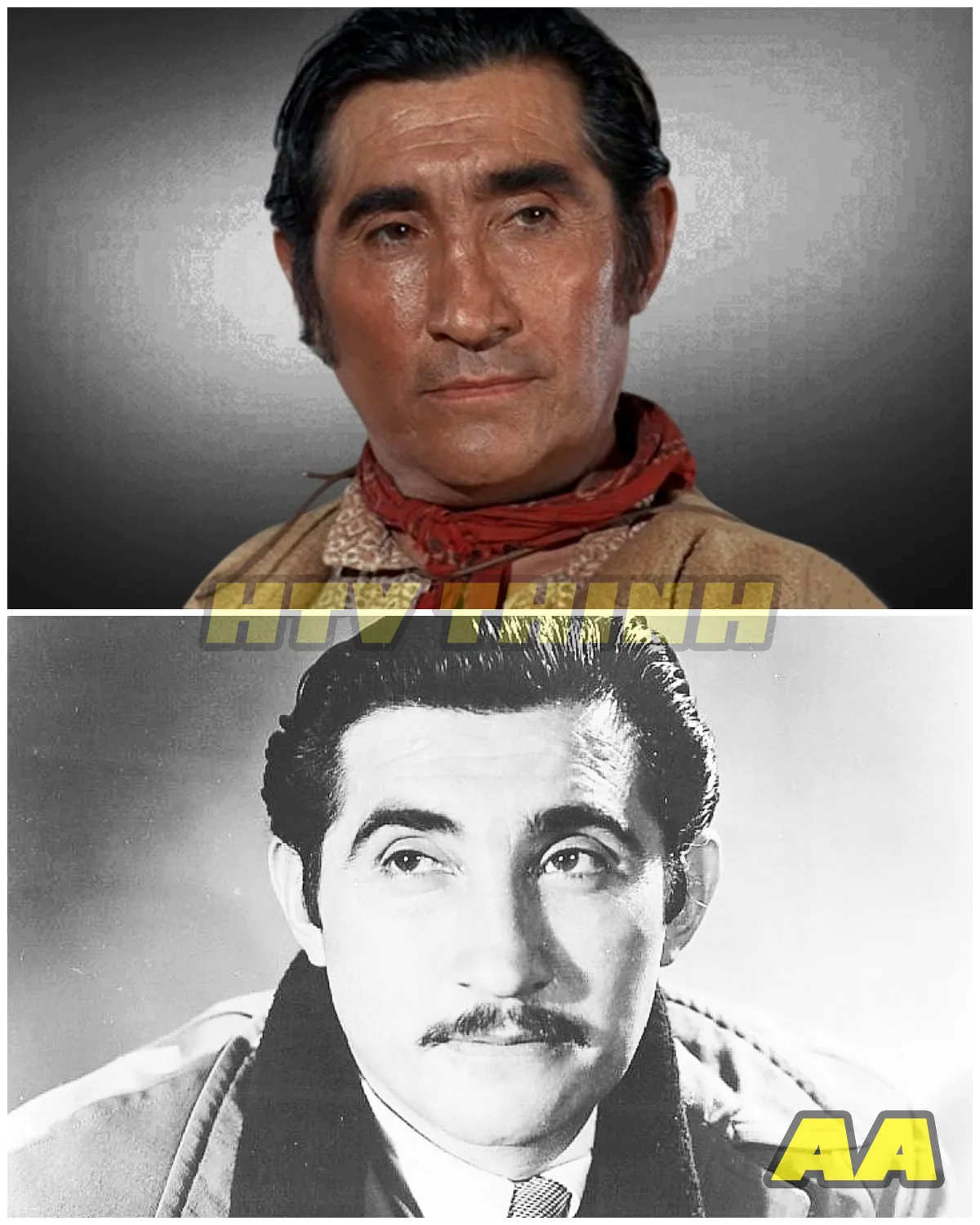

El cine mexicano de posguerra lo recibió con oportunidades que, aunque modestas al inicio, le permitieron demostrar su intensidad interpretativa.

Directores influyentes comenzaron a notar su presencia física, su mirada dura y una capacidad natural para transmitir amenaza sin exageración.

Su papel en producciones clave lo posicionó rápidamente como un actor confiable para personajes complejos y emocionalmente densos.

La interpretación que consolidó su reputación fue la de un villano brutal y manipulador, una actuación que impactó por su crudeza realista.

Paradójicamente, ese éxito se convirtió en una jaula, pues la industria empezó a verlo únicamente como antagonista.

Cuando Hollywood se interesó en él, no lo hizo para ofrecerle amplitud de registros, sino para repetir el mismo arquetipo una y otra vez.

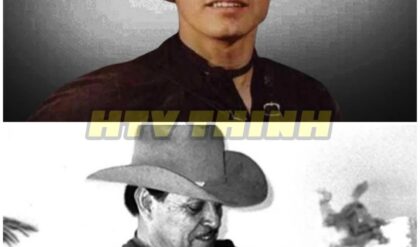

Compartió escena con figuras legendarias como John Wayne, Elvis Presley y Marlon Brando, pero siempre desde la periferia narrativa.

Hollywood lo necesitaba como rostro reconocible del peligro extranjero, no como protagonista con conflicto interno y redención.

Mientras su carrera avanzaba, su vida personal comenzaba a resquebrajarse silenciosamente.

La distancia entre su trabajo itinerante y su familia se volvió cada vez más difícil de sostener emocionalmente.

La relación extramarital que mantuvo con una actriz famosa no solo destruyó su primer matrimonio, sino también su reputación dentro de los estudios.

Los procesos legales derivados del divorcio expusieron una vida fragmentada entre compromisos profesionales y responsabilidades familiares incumplidas.

A partir de ese escándalo, Acosta dejó de ser visto como una apuesta segura por los productores más conservadores.

Aunque siguió trabajando, las oportunidades comenzaron a reducirse y los papeles se volvieron repetitivos y menos relevantes.

La televisión le ofreció continuidad laboral, pero no el reconocimiento artístico que había buscado desde joven.

Su encasillamiento como forajido o villano étnico se intensificó justo cuando la industria empezaba a transformarse.

El declive del western y el surgimiento de nuevas narrativas dejaron a actores como Acosta en una zona de obsolescencia forzada.

A finales de los años sesenta, su presencia en pantalla era cada vez más esporádica y su salud comenzaba a deteriorarse.

Décadas de hábitos nocivos, estrés constante y decepciones acumuladas pasaron factura a su cuerpo.

El diagnóstico de una enfermedad hepática grave llegó en un momento en que su red de apoyo profesional ya era mínima.

Su segundo matrimonio se disolvió en medio de ese deterioro, dejándolo emocionalmente aislado en una etapa crítica.

Ingresó en una institución dedicada a cuidar a artistas retirados, un lugar que simbolizaba tanto dignidad como abandono.

Durante sus últimos meses recibió pocas visitas y casi ninguna atención mediática.

La industria que lo utilizó durante décadas guardó silencio cuando más necesitaba reconocimiento humano.

Murió sin homenajes públicos, sin comunicados oficiales y sin el reconocimiento proporcional a su contribución artística.

La muerte de Rodolfo Acosta pasó desapercibida para la mayoría, un final silencioso para un rostro que había llenado pantallas durante años.

Fue enterrado en un cementerio donde descansan muchas figuras célebres, aunque su tumba rara vez recibe visitantes.

Su historia ilustra cómo la fama puede ser efímera y cómo el encasillamiento puede destruir trayectorias complejas.

Acosta no fue simplemente un villano de cine, sino un actor atrapado por un sistema que nunca le permitió ser otra cosa.

Vivió entre dos culturas, dos industrias y dos lenguajes, sin pertenecer completamente a ninguno.

Su legado no reside únicamente en sus películas, sino en la reflexión que provoca sobre representación, identidad y olvido.

Recordarlo hoy no es un acto de nostalgia, sino un ejercicio de justicia histórica.

Porque incluso quienes interpretaron villanos merecen ser recordados con humanidad, contexto y verdad.