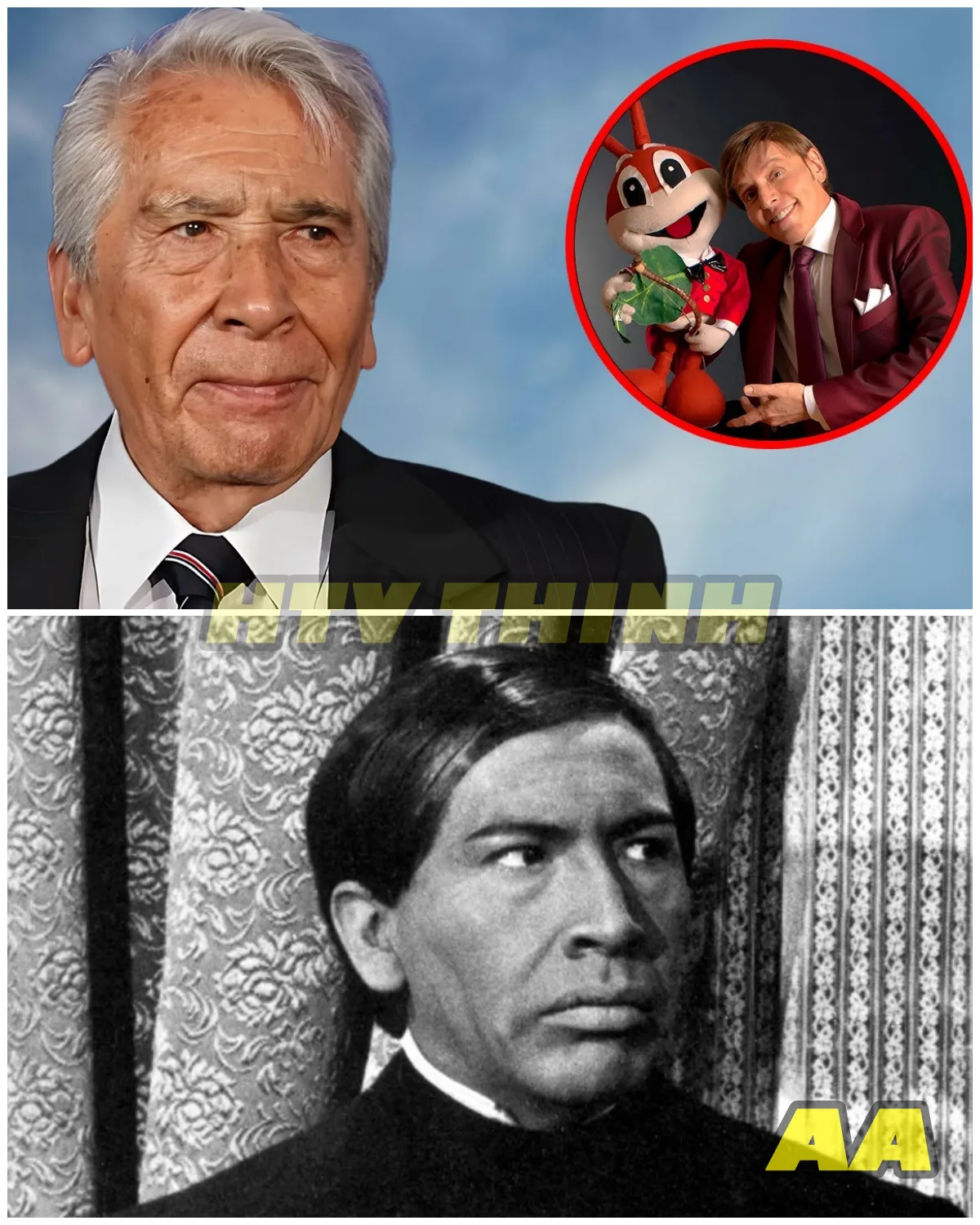

Durante décadas, el público mexicano creyó conocer con claridad a José Carlos Ruiz, un actor cuya imagen pública fue sinónimo de rigor intelectual, profundidad ética y compromiso artístico sostenido en el tiempo.

Sin embargo, cuando a los ochenta y nueve años pronunció la frase “ya no quiero callar más”, no inauguró un escándalo tardío ni una confesión sensacionalista, sino una revisión incómoda del silencio como mecanismo de supervivencia.

La relevancia de esa declaración no residió en los detalles explícitos, sino en el contexto histórico que evocaba, un país donde durante largos periodos el arte convivió con la vigilancia, la autocensura y el miedo estructural.

Hablar de su vida no implicaba únicamente hablar de un individuo, sino de una generación completa que aprendió que la discreción, en ciertos momentos, era una forma imperfecta pero real de permanecer con vida.

Este texto no busca absolver ni condenar, sino comprender cómo se construye una trayectoria artística cuando el entorno exige decisiones éticas sin alternativas limpias ni finales plenamente justos.

Antes de convertirse en una figura respetada del cine y el teatro nacional, José Carlos Ruiz fue un niño marcado por la pérdida temprana y por un entorno donde el silencio era parte cotidiana del aprendizaje emocional.

Nacido en Zacatecas durante una época de precariedad social persistente, creció en un hogar donde el trabajo duro y la contención verbal sustituyeron a las explicaciones afectivas prolongadas.

La muerte de su padre cuando apenas tenía seis años dejó una ausencia que no solo fue emocional, sino también narrativa, pues nunca existió una versión completa de los hechos que pudiera cerrar esa herida.

Desde pequeño desarrolló una capacidad de observación poco común, aprendiendo a escuchar más de lo que hablaba y a memorizar aquello que otros olvidaban con facilidad.

Esa infancia, lejos de ser anecdótica, moldeó una personalidad donde la prudencia no era timidez, sino una estrategia consciente frente a un mundo imprevisible.

Cuando decidió migrar a la Ciudad de México siendo adolescente, lo hizo sin dramatismo, entendiendo que la supervivencia requería adaptarse sin llamar demasiado la atención.

Su llegada a la capital coincidió con un despertar intelectual que encontró refugio en bibliotecas, aulas abiertas y espacios universitarios donde el pensamiento crítico aún respiraba con cierta libertad.

Al integrarse al ámbito teatral, descubrió que el escenario le permitía decir verdades profundas sin exponerse directamente, utilizando la ficción como escudo frente a la realidad.

Esa habilidad lo convirtió rápidamente en un actor solicitado, admirado por su capacidad de dotar a los personajes de densidad psicológica y reflexión moral.

Sin embargo, su ascenso profesional ocurrió en un momento histórico donde el arte crítico era observado con recelo por estructuras de poder que no toleraban fácilmente la disidencia simbólica.

En ese contexto, su tendencia a cuestionar textos, proponer lecturas alternativas y evitar consignas simplistas comenzó a generar tensiones silenciosas dentro del medio.

La ausencia de conflictos públicos no significaba ausencia de presiones, sino la existencia de acuerdos tácitos donde la continuidad laboral dependía de una cautela extrema fuera del escenario.

Durante los años setenta y ochenta, mientras su prestigio crecía, el clima cultural mexicano se volvió cada vez más complejo para quienes trabajaban desde una mirada reflexiva.

Algunos colectivos teatrales fueron disueltos, proyectos cancelados sin explicación y carreras truncadas sin procesos transparentes que permitieran comprender lo ocurrido.

José Carlos Ruiz, en contraste, continuó trabajando, lo cual generó interrogantes inevitables entre colegas que veían desaparecer oportunidades sin entender por qué él permanecía activo.

Desde una lectura periodística responsable, esa permanencia no debe interpretarse automáticamente como complicidad, sino como resultado de decisiones tomadas bajo presión constante.

Con el paso del tiempo, su comportamiento se volvió más reservado, limitando declaraciones públicas y evitando posicionamientos explícitos que pudieran ser utilizados en su contra.

El silencio dejó de ser un rasgo personal para convertirse en una muralla protectora construida con plena conciencia de sus costos emocionales.

A partir de los años noventa y dos mil, ciertos gestos comenzaron a llamar la atención dentro del ámbito cultural, como rechazos a reconocimientos oficiales y abandonos abruptos de proyectos consolidados.

Estas decisiones fueron interpretadas de maneras opuestas, para algunos como coherencia ética radical y para otros como señales de una tensión interna no resuelta.

La negativa a aceptar homenajes no se acompañó de discursos moralizantes, sino de frases breves que sugerían incomodidad con la institucionalización del arte crítico.

En paralelo, su vida personal permaneció deliberadamente fuera del foco público, sin familia visible ni relatos íntimos compartidos en entrevistas convencionales.

Este aislamiento no parecía fruto de arrogancia, sino de una elección consciente por reducir cualquier flanco vulnerable en un entorno que había demostrado no ser benigno.

Con el tiempo, comenzaron a circular versiones no confirmadas sobre presiones pasadas, sin que existieran pruebas públicas que permitieran afirmaciones concluyentes.

La confesión realizada en su vejez no ofreció nombres ni documentos, sino una reflexión serena sobre las decisiones tomadas cuando las opciones eran limitadas y el miedo tenía consecuencias reales.

Al describirse como un sobreviviente más que como un héroe, José Carlos Ruiz desplazó el foco del juicio moral hacia la comprensión histórica de una época específica.

Reconoció haber callado cuando otros hablaban y haber priorizado la protección personal y familiar por encima de una confrontación directa con estructuras que superaban al individuo.

Esta admisión, lejos de cerrar el debate, abrió una discusión más amplia sobre el precio del silencio y la responsabilidad colectiva en contextos de represión simbólica.

Su legado artístico no se diluyó tras estas palabras, sino que adquirió una nueva capa de lectura donde sus personajes parecen dialogar con sus propias contradicciones vitales.

Hoy, su historia invita a reflexionar sobre la fragilidad de las decisiones humanas cuando el entorno no permite elecciones limpias ni salidas heroicas sin consecuencias devastadoras.