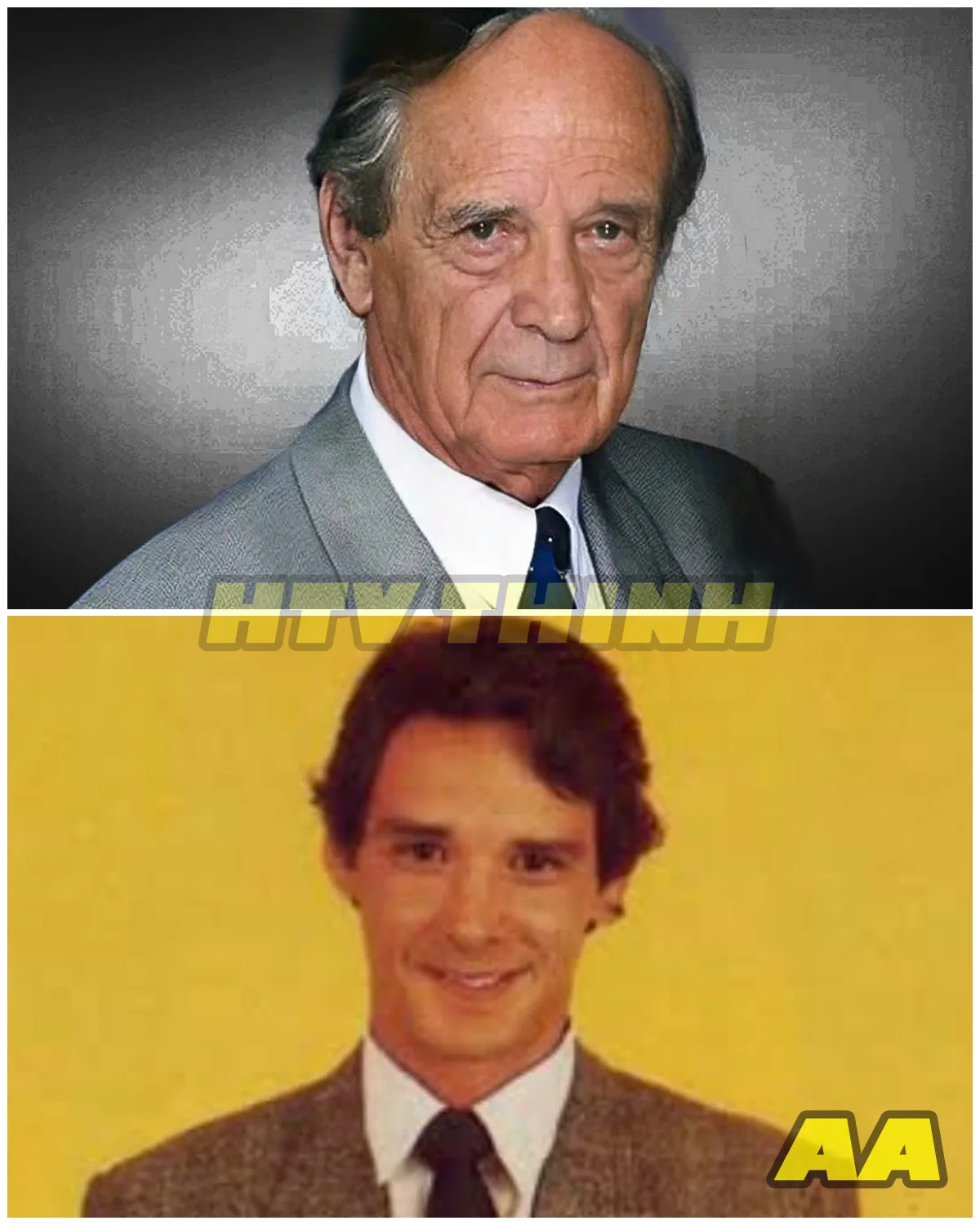

A finales de los años ochenta, cuando Televisa parecía dictar el ritmo emocional del país y las telenovelas se volvían conversación obligatoria en la calle, en el transporte y en la sala familiar, Alejandro Landero encajaba con una precisión casi invisible en esa maquinaria que convertía rostros en recuerdos colectivos.

No era el protagonista que acaparaba portadas, pero su presencia transmitía esa confiabilidad rara que hace que un personaje secundario se vuelva refugio, y por eso su paso por Rosa Salvaje terminó quedándose en la memoria como un gesto de lealtad dentro del melodrama.

Décadas después, el contraste golpeó con fuerza cuando un video lo mostró en la zona Roma-Condesa, en Ciudad de México, recostado al aire libre y acompañado por sus mascotas, y esa imagen —tan fácil de convertir en titular— activó una ola de interpretaciones, juicios y ayudas espontáneas.

Lo que siguió reveló algo incómodo y muy actual: la velocidad con la que una narrativa viral puede reemplazar una vida real, y la forma en que el público cree estar “viendo la verdad” cuando apenas mira un recorte emocional diseñado por el algoritmo.

Según relatos periodísticos posteriores, el propio Landero afirmó que su situación había sido exagerada en parte, que atravesaba un momento precario pero no un abandono absoluto, y que su decisión de permanecer cerca de sus animales tuvo un peso central en cómo vivió esos días.

En esa tensión entre lo que se muestra y lo que se comprende, aparece la primera clave para leer su historia sin morbo y con responsabilidad: la fama televisiva mexicana fue intensa, masiva y, aun así, frágil para quienes no quedaron atados a contratos, padrinazgos o nuevas oleadas de producción.

De acuerdo con perfiles recientes, después de sus años visibles en pantalla, su carrera se volvió intermitente y, como le pasó a tantos actores de reparto, el trabajo dejó de ser un flujo estable, obligándolo a sostenerse con oficios alternos, enseñanza y esfuerzos personales que rara vez son noticia cuando no hay escándalo.

En ese punto también nace el segundo tema, más delicado y más importante: él ha dicho que vive con autismo y TDAH, y que durante mucho tiempo no tuvo el marco social adecuado para explicar ciertas diferencias, algo que puede convertirse en desventaja en industrias donde el ruido, la presión y la lectura de “actitud” se confunden con profesionalismo.

Cuando una persona es etiquetada como “difícil” o “rara” sin que exista intención de entenderla, las puertas no siempre se cierran con un portazo, sino con el silencio administrativo que no deja evidencia, pero sí deja consecuencias emocionales y económicas prolongadas.

Por eso la historia se vuelve más grande que una sola biografía: se trata también de cómo se procesa la neurodivergencia en el trabajo, de cómo se castiga la diferencia con mecanismos invisibles y de cómo ese castigo luego se disfraza de “destino” o “mala suerte”.

Entre los rumores más repetidos, aparece la versión —nunca confirmada de manera concluyente en fuentes públicas sólidas— de un supuesto veto asociado a Valentín Pimstein, relato que circula desde hace años en conversaciones de fans y reconstrucciones tardías, y que funciona más como mito de la industria que como hecho verificable.

Cuando una leyenda así se instala, suele hacerlo porque explica con una sola frase lo que en realidad es un proceso complejo, donde influyen cambios de época, transformaciones estéticas, nuevas generaciones, relaciones laborales opacas y decisiones empresariales que rara vez se documentan para el público.

Lo verificable, en cambio, es que la televisión cambió de ritmo, de estilos y de prioridades, y que muchos perfiles que antes tenían espacio dejaron de ser “la apuesta” de los productores, incluso si el público los recordaba con cariño.

También es verificable que, al reaparecer el rostro en redes, la conversación se polarizó con la violencia típica de internet: unos querían ayudar, otros querían burlarse, y demasiados querían apropiarse de una vida ajena para convertirla en lección moral instantánea.

En medio de ese ruido, el punto más humano es sencillo y a la vez difícil: la dignidad no siempre se ve como glamour, a veces se ve como insistir en cuidar a quienes dependen de ti, aunque eso implique incomodidad, exposición o incomprensión pública.

La cobertura más cuidadosa ha subrayado, además, que el caso no puede separarse del contexto urbano contemporáneo, porque la vivienda en la capital se ha vuelto un terreno de presión constante, desplazamientos y precarización, donde incluso una crisis temporal puede empujar a alguien a soluciones límite.

Ahí entra otro dato relevante: el propio Landero expresó su intención de reconstruir su vida en Puerto Vallarta, buscando oportunidades laborales y planteando una nueva misión personal ligada a la inclusión y a la conciencia sobre discapacidad y neurodivergencia, especialmente en el ámbito de servicios.

Ese giro es importante porque desplaza la narrativa de “caída” hacia una narrativa de “reencuadre”, donde el pasado televisivo no desaparece, pero deja de ser el único marcador de valor, y el presente se define por decisiones prácticas, redes de apoyo y objetivos concretos.

También obliga a mirar con cautela el consumo de historias tristes, porque la tristeza vende, pero la complejidad no siempre cabe en un clip, y sin complejidad el público termina creyendo que ayudar es compartir, cuando a veces compartir solo expone y aumenta la presión.

La pregunta real, entonces, no es si “terminó en la calle” como sentencia dramática, sino cómo una combinación de precariedad, exposición digital y falta de comprensión social puede convertir un bache en identidad pública, incluso contra lo que la persona intenta explicar.

Al final, la historia de Alejandro Landero duele no porque sea un cuento perfecto de tragedia, sino porque muestra las grietas entre el aplauso y la vida cotidiana, entre el recuerdo del público y la estructura que sostiene una carrera, y entre la compasión genuina y el entretenimiento disfrazado de solidaridad.

Lo más útil que puede dejar este episodio no es el chisme, sino una conversación sobre vivienda, trabajo, salud mental entendida con respeto, y la urgencia de un trato mediático que no convierta a una persona en “símbolo” sin su consentimiento.

Si la televisión lo congeló como un personaje noble en una telenovela que aún vive en la nostalgia, el presente lo muestra como alguien que intenta reclamar el derecho a ser más que una postal viral, más que un antes y después, más que un titular con lágrimas programadas.

Y quizás la conclusión más honesta sea esta, escrita sin crueldad y sin sentimentalismo barato: la fama puede ser un foco que ilumina, pero también puede ser una luz que se apaga sin avisar, y lo que queda no siempre es ruina, sino una batalla silenciosa por sentido, autonomía y cuidado.