Yalitza Aparicio es un nombre que ha trascendido fronteras y no solo por su carrera en el cine.

Nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, en una familia donde las dificultades de la vida cotidiana parecían ser la norma, su historia no comienza con una alfombra roja ni con las luces del cine, sino con una serie de luchas personales y familiares que marcarían su vida para siempre.

Creció en un entorno donde ser mujer indígena representaba una carga invisible, donde su voz parecía sobrar y donde las expectativas eran tan altas que su identidad estaba destinada a quedar oculta bajo la sombra de una historia familiar que no le pertenecía.

Aprendió desde pequeña a callar, a adaptarse a un mundo que no la veía, a vivir entre expectativas ajenas.

Hablar mixteco, su lengua materna, se convirtió en un motivo de vergüenza, y pronto entendió que para sobrevivir debía esconder quién era realmente.

El sistema educativo en su comunidad, lejos de empoderarla, la domesticó, obligándola a someterse al conformismo.

Sin embargo, el espíritu de resistencia comenzó a gestarse en su interior desde joven.

El acceso a la educación fue su primer acto de rebeldía, un paso silencioso, pero firme, hacia la autodeterminación.

Fue la primera en su familia en entrar a la universidad, un logro que, aunque pequeño en comparación con los estándares tradicionales, representaba una ruptura histórica con su pasado.

En su corazón, la educación era más que un privilegio; era el puente que la conectaría con un futuro que aún no tenía forma, pero que deseaba construir a su manera.

Eligió la carrera de educación preescolar inspirada por su madre, una mujer que convirtió el sacrificio en rutina y el amor en una forma de resistencia.

Mientras otras jóvenes soñaban con escapar de sus pueblos, Yalitza soñaba con regresar para enseñar a otras niñas como ella.

Su esfuerzo para pagar sus estudios la llevó a trabajar en diversos empleos informales, cuidando niños, vendiendo comida, limpiando casas, realizando esas tareas invisibles pero esenciales que sustentan la vida de otros.

Su horario era implacable, su cuerpo agotado, pero cada examen, cada logro, era un acto de resistencia, un recordatorio de que su presencia allí, en la universidad, era un desafío al sistema que le decía que no pertenecía.

Cuando comenzó a estudiar, Yalitza no solo luchaba contra la pobreza, sino contra un sistema que la había visto como invisible, pero que nunca imaginó que podría desafiar.

En ese entorno académico, encontró un lugar donde su voz podía existir, aunque la lucha interna por superar el mandato histórico de callar seguía siendo fuerte.

La vida en la universidad no fue un privilegio; fue una batalla diaria, un ejercicio constante de resistencia contra la invisibilidad.

Cada día en el aula era un recordatorio de que estaba caminando por un terreno donde la sociedad nunca la había esperado.

La historia de Yalitza Aparicio no comenzó frente a una cámara, sino en la humildad de las aulas y en la resiliencia frente a los desafíos de su entorno.

La docencia le enseñó disciplina, empatía, sensibilidad, y la capacidad de observar antes de hablar, le dio herramientas para comprender la fragilidad humana sin juzgarla.

A lo largo de su vida, había tenido que luchar por todo, y la universidad fue su primer gran acto de resistencia.

Pero el mundo no la conoció por esto, sino por algo que, para ella, parecía accidental: su entrada en el cine.

Un día, acompañó a su hermana a un casting, sin esperanzas, sin maquillar su rostro ni su historia.

No tenía ambiciones de ser actriz, pero la vida la sorprendió cuando un asistente de producción la vio y la invitó a audicionar.

Aunque su primer impulso fue negarse, la insistencia del equipo la hizo aceptar, sin saber que ese momento cambiaría su destino.

Lo que parecía una simple cortesía se transformó en el inicio de una carrera que nadie esperaba.

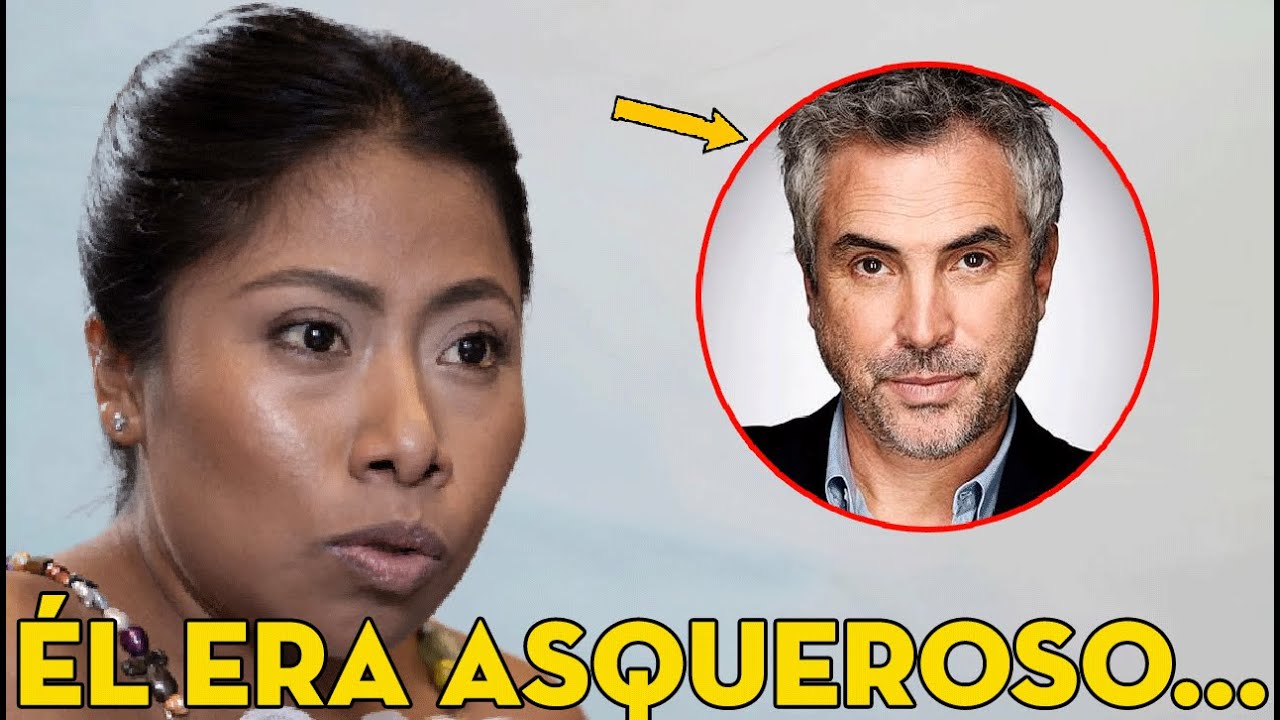

Alfonso Cuarón la eligió no por su técnica, sino por su naturalidad.

En ella, encontró la verdad que el cine, a menudo, maquilla.

El personaje de Cleo en la película “Roma” no fue una actuación, sino una revelación.

A través de la mirada de Yalitza, Cuarón capturó la dignidad cruda de una mujer que no necesitaba adornos.

En su silencio, en su presencia sin máscara, el director encontró lo que llevaba meses buscando: la humanidad sin ego, la ternura sin dramatismo, la resiliencia silenciosa.

Yalitza no estaba interpretando, simplemente estaba siendo, y eso fue lo que hizo de su personaje algo tan auténtico.

Su vida entera había sido un ensayo involuntario para ese papel.

El éxito de “Roma” no fue inmediato para ella.

Aunque la crítica la celebraba, Yalitza no se veía como una estrella; se veía como una mujer que había sido descubierta, no moldeada.

La fama, aunque bien recibida a nivel internacional, comenzó a pesarle cuando se dio cuenta de que el país que la había celebrado también la miraba con recelo.

Los comentarios en México, su país natal, comenzaron a ser crueles: le decían que su rostro no era cinematográfico, que su acento la hacía inferior, que su éxito no era más que corrección política.

Mientras el mundo la aplaudía, en su tierra natal, la cuestionaban.

El peso de la visibilidad comenzó a filtrarse en su vida personal y emocional.

En lugar de sentirse celebrada, empezó a sentirse vigilada.

Ya no podía ser simplemente Yalitza; se esperaba que fuera portavoz de su pueblo, representante de una identidad que no había pedido, pero que la fama le había asignado.

Con la presión de ser un símbolo cultural, sus movimientos se convirtieron en objeto de escrutinio.

Cada paso, cada decisión, era observada y juzgada.

El silencio, que tanto había aprendido a llevar, se convirtió en su refugio y, al mismo tiempo, en su condena.

Ya no podía vivir sin ser definida por los demás.

La tensión emocional y las expectativas ajenas comenzaron a desbordarse.

En medio de este torbellino, Yalitza decidió retirarse de la esfera pública.

Regresó a Oaxaca, donde su nombre no era titular, sino presencia.

Ahí, lejos de las cámaras, comenzó a reencontrarse consigo misma.

No buscaba fama ni reconocimiento, sino paz.

Estudió actuación de manera rigurosa, no para demostrar algo a la industria, sino para reconectar con su proceso creativo.

La verdad, que la industria la había obligado a reprimir, comenzó a salir a la superficie de manera auténtica.

En Oaxaca, comenzó a trabajar con niñas y mujeres indígenas, no como una figura pública, sino como una compañera de camino.

Volvió a sus raíces, redescubriendo la calma que nunca había encontrado en el tumulto de la fama.

En ese regreso a lo sencillo, encontró lo que había perdido en el camino: su voz.

A partir de ese momento, Yalitza ya no era una figura moldeada por las expectativas del cine, sino una mujer que había tomado el control de su propia narrativa.

El retorno a Oaxaca no fue un escape, sino una reconexión con su identidad.

Lejos de las luces y las expectativas, Yalitza descubrió que la verdadera riqueza estaba en su capacidad para ser fiel a sí misma.

La fama no la definió, y en su retiro, encontró lo que el cine nunca le pudo dar: la paz interior.

Yalitza Aparicio no solo rompió barreras en el cine, sino que también lo hizo en la vida real.

A través de su experiencia, nos enseña que el verdadero poder radica en la capacidad de reinventarse, de ser fiel a uno mismo y de encontrar en el silencio la fuerza para seguir adelante.